-

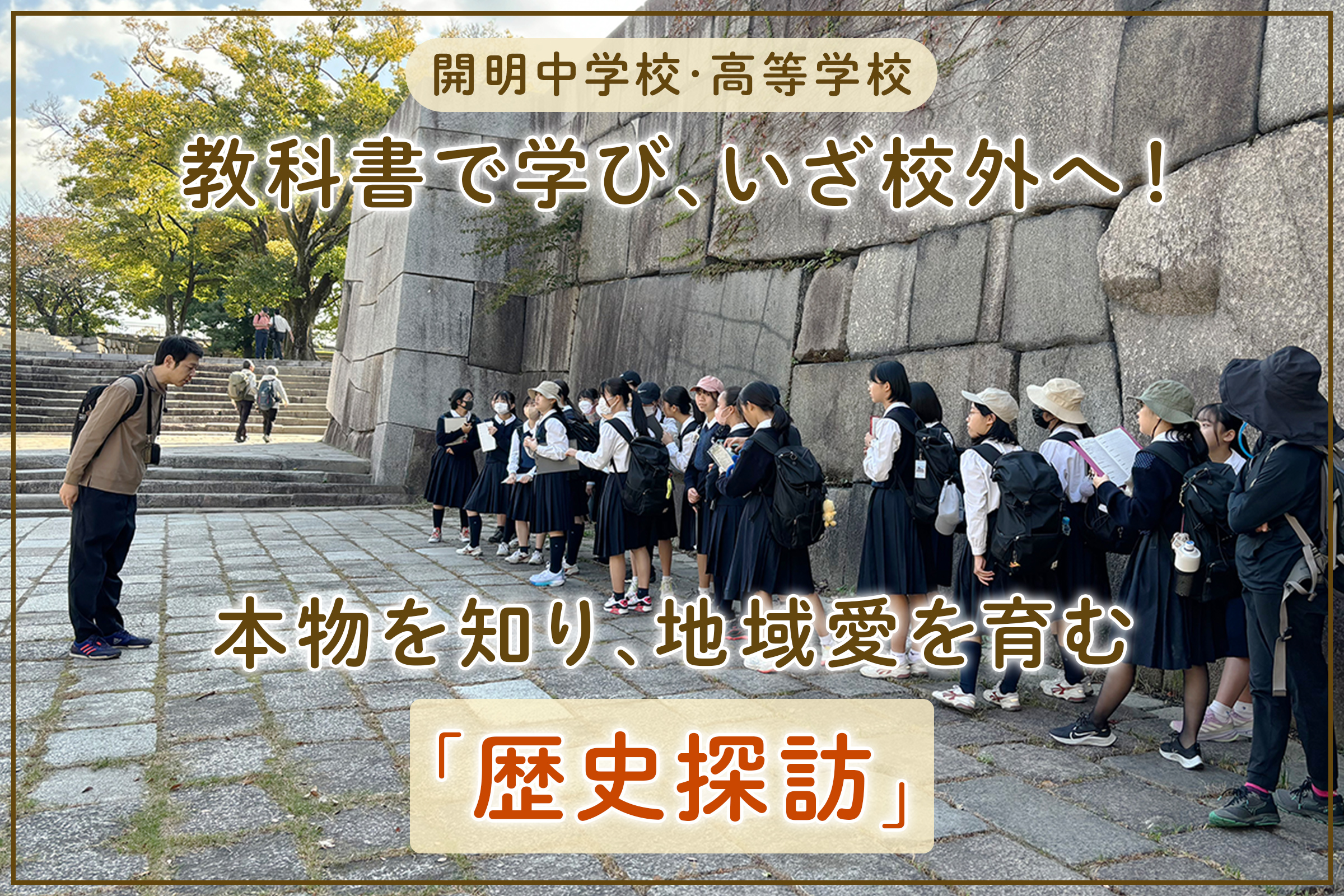

大阪に存在する歴史的遺物を巡り、

+

これまでの社会科・歴史の授業で学んできた内容を

より身近なものとして感じられるようにする。大阪への“地域愛”も育む!

身近な場所に歴史の名残りがいくつもある!

今まで知らなかった大阪に出会えたYさん(中3) Sさん(中3)

― 大阪「歴史探訪」に向けて、どのような事前学習をしましたか。

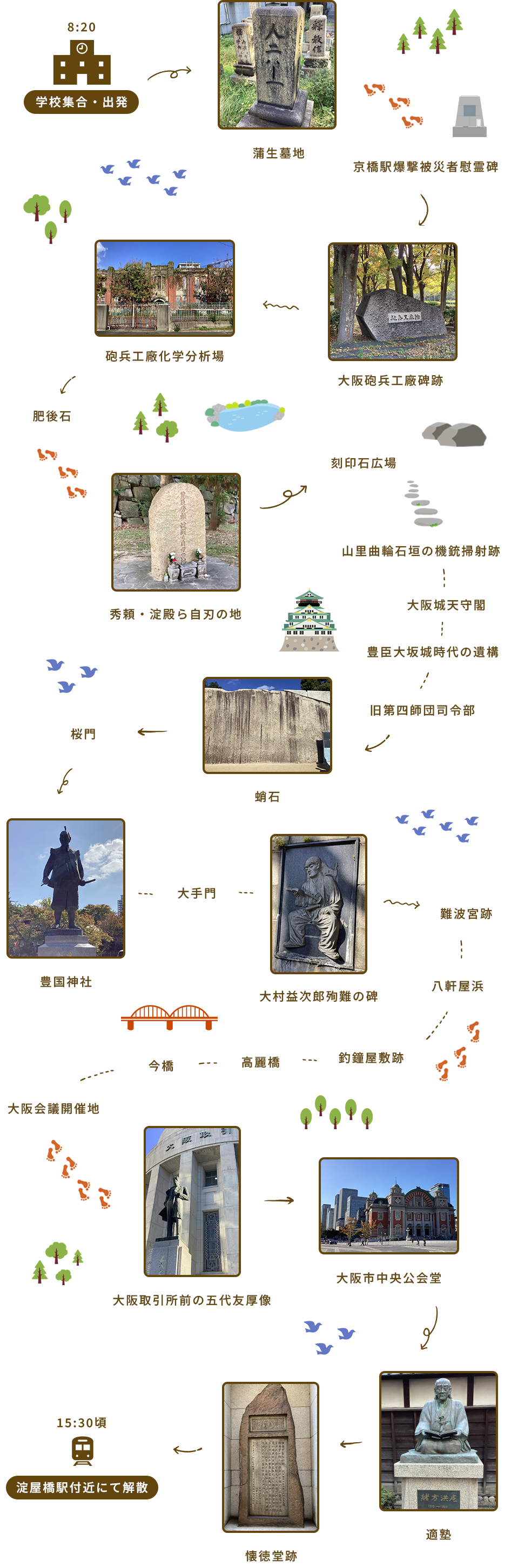

Sさん実際に訪ね歩く26カ所のことが記された冊子をもとに、1カ月ほどをかけて調べ学習を行いました。

Yさんクラスでグループ(1グループ/4~5人)に分かれ、先生のアドバイスを受けながら調べて、まとめたあとはみんなの前でプレゼンテーションを行いました。

― 二人のグループは、どの史跡や遺物について調べたのでしょう?

Yさん私のグループは“大阪七墓”と呼ばれるお墓の一つの「蒲生墓地」を調べました。詳しく調べていくうちに、江戸時代にこの墓地で“肝試し”が行われていたとわかり、昔の人もそういうことをしていたのだと親近感がわきました。

Sさん私はYさんとは別のグループで、大阪城本丸の正面玄関にある「桜門」について調べました。学校のタブレットはどうしても規制(ブロック)がかかってしまうので多少苦労しましたが、足りないところは帰宅後にインターネットで調べてまとめました。

― 「歴史探訪」は社会科の探究学習です。社会は好きな教科ですか。

Sさん好きです。世の中の背景が異なるそれぞれの時代で、昔の人は何を楽しみにしながら暮らし、どのような生活を送っていたのかに私はとても興味があります。それを掘り下げて学べるのが社会科の歴史の面白さです。

Yさん私も好きな教科です。昔の人は、生活スタイルはもちろん、今の時代と考え方も異なるところが多いので、そういうことを授業や教科書を通して学べるのが面白いです。先生の話を聞きながらいろいろと想像をふくらませるのも楽しいです。

― 「歴史探訪」の当日、実際に事前学習で調べた場所を訪れた時の感想は?

Yさん「蒲生墓地」は一番目に訪れる場所だったこともあり、出発した時からワクワクしていました。学校からすぐの場所にあって、生徒の誰もが知っている地域だったので、「えっ、こんな身近なところにあったの!?」と驚きました。

Sさん私は自分たちが調べた「桜門」に着くと、立派な門構えとその大きさにまずびっくりしました。両脇には石垣があり、雨が降ると“竜”と“虎”が浮かび上がってくるという伝説を先生に教えてもらった時は、その光景を自分なりに想像してみました。

― 他に訪問するのを楽しみにしていた場所はどこでしょう?

Yさん「大阪会議」<*1>が開かれた場所を訪れるのはとても楽しみでした。舞台となった料亭は今もあり、そのビルの壁には、要人5人の肖像をかたどったレリーフが飾られていて、明治時代の歴史の一幕を感じました。 <*1>明治政府の大久保利通、木戸孝允、板垣退助、伊藤博文、井上馨が大阪で今後の明治政府の方針を協議した会議

Sさん私は幕末に開かれた蘭学塾の「適塾」が楽しみでした。塾は今の時代の学習塾しか知らないので、昔の塾のイメージがなかなか想像できませんでした。実際に訪れると、漆喰の白い外壁の町屋でレトロ感があり、令和の今の時代に現存していることに感激しました。

Yさん大阪城も印象に残りました。幼い頃に行ったことはありましたが当時の記憶があまりなく、今回あらためて訪問して胸が高鳴りました。天守閣から眺める大阪の景色は壮観で、かつての大阪城の敷地は今よりももっともっと広かったと聞いて、権力者だった豊臣秀吉のすごさを実感しました。

Sさん私も大阪城は印象的でした。「大坂の陣」のあと、徳川の時代に変わるときに秀吉時代の面影をなくそうと石垣などが大阪城の下に埋められたと先生から聞き、自分が立っている地面の下に昔の建築物があることを想像すると不思議でした。

Yさんさらに大阪城には第二次世界大戦の戦禍の跡も残っていて、その場所も今回の「歴史探訪」で見学することができました。

Sさん空襲の爆風によってずれてしまった石垣は今も残っています。大きな石垣も動いてしまう爆弾の威力を想像すると、戦争は絶対にあってはいけないと思いました。

― 「歴史探訪」で学んだ経験を今後どのように生かしていきたいですか。

Sさん学校近辺に歴史をたどれる場所がたくさんあるとわかり、暮らしていた地元大阪への見方が変わりました。他の学校に通っている友達や私の家族は、今回自分たちが見学した歴史的スポットは知らないはずなので、どこかのタイミングで、自慢も兼ねて教えてあげたいと思っています。

Yさん私もSさんと同じで、やはり身近な地元にたくさんの隠れた歴史の名所があると知ることができたことはよかったです。興味深い豆知識もいろいろ得ることができ、学校では現代史を学ぶ課程に入っていくので、よりリアリティをもって授業を受けられると思います。

教科書以外にも「知りたい!」という

興味関心が向かう「歴史探訪」で

学びに対する知的好奇心を高める生徒たち中学3学年副主任・社会科教諭 柏 恭平先生

― 「歴史探訪」の学びを通して、生徒たちに培ってほしい力とは何でしょうか。

柏先生本校では理科実習の校外学習を行っていますが、文系教科でも本物に触れ、気づきを得られる学びができますので、多様な体験型プログラムを用意しています。社会科でそれを代表するのが「歴史探訪」で、神社仏閣や史跡、遺物を訪ね歩くことで生徒たちは授業で学んだことを実際に自分の目で確かめます。そこで「教科書に書かれていたことは本当だった!」と実感できれば、よりリアリティをもって知識を高められます。“社会科=暗記”と思い込みがちですが、実はワクワクしながら学べる教科であることも「歴史探訪」を通じて実感してほしいと思っています。

― 中1は奈良、中2は京都、中3は大阪を探訪します。この順番の意図を教えてください。

柏先生歴史の時系列に沿ってそれまでに学習した内容に関連する歴史的名所を巡っていく意図があります。中3の修学旅行では沖縄を訪問し、平和記念公園で戦争について学習しますが、同じく中3の「歴史探訪」を通じて実は大阪も戦禍を被った地であったことも認識させたいと思っています。戦時中、本校からほど近い京橋には軍需工場があり、空襲を受けました。生徒たちの多くが利用する京橋駅には爆撃被災者慰霊碑がありますが、「歴史探訪」で見聞しなければその存在に気づくことはないかもしれません。

― 「歴史探訪」を経験することで、生徒たちはどのように成長しますか。

柏先生一番の成長点は、教科書以外にも「知りたい!」という興味関心が向かうことです。「歴史探訪」の後、授業で教科書に書いてある出来事や史実を説明すると、そこで完結せず、自ら気になったことをあとから質問しにくる生徒が増えます。後々の大学入試に関係がないことでも興味をもって気軽に尋ねにきてくれます。そうした学びに対する知的好奇心を高めた生徒たちの姿を見ると、私たち教員も「歴史探訪」を実施する意義や大きさをあらためて実感します。