大阪市天王寺区にある清風中学校・高等学校は、文武両道で知られる中高一貫男子校です。部活動も盛んで運動部はもちろん文化部にも、「清風のこの部活に入りたい!」と小学生が胸を熱くするクラブ活動が存在。今回は特に人気が高い「生物部」と「鉄道研究部」をレポート、活動の実態に迫ります。

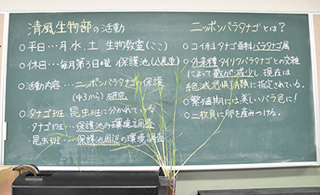

中高あわせて50名の部員が活動する生物部。絶滅危惧種の淡水魚であるニホンバラタナゴの保護活動を軸に、部員それぞれが自分の興味ある生物を対象とした基礎研究に取り組んでいます。

バイオサミットをはじめ生物系大会の常連でもあり、京都大学・神戸大学・大阪公立大学の研究者との交流も。部員の多くが農学部や獣医学部を志し、部活で取り組んだ研究を大学受験に活用する者もいます。

部員が語る「生物部のココが凄い!」

生物部昆虫班所属。小学生の頃はランドセルにポケット図鑑を入れ、隙あらば昆虫採集に勤しんでいた。生物部が目的で清風に入学。農学部などに進学し昆虫研究をするのが夢。

生物部タナゴ班所属。池の水をぜんぶ抜くテレビ番組をきっかけに、魚類の保護や研究に興味を持つ。将来の夢は、水族館で魚類専門の獣医として活躍すること。

八尾の里山で生き物を調査・研究

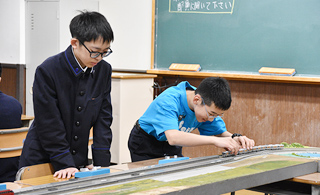

生物部では月1回の日曜に、八尾の里山にあるタナゴの保護池で定期調査を行っています。僕は昆虫班なので、池の周囲にいる昆虫を採取。街にはいない珍しい虫や、本来はいてはいけない外来種を見つけると「こんな虫おった〜!」とメンバーたちと大盛り上がりします。今年は桜の木を食害する特定外来種クビアカツヤカミキリを発見し、池を管理されているNPO団体に報告しました。月水土は学校で、採取した昆虫の標本を作っています。

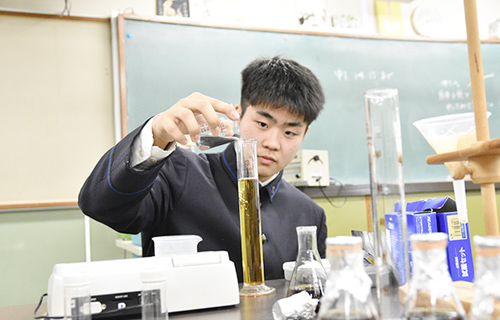

僕はタナゴ班なので、定期調査では“池の水を抜く番組そのものの活動”をしています。池に入り、タナゴやタナゴが卵を産みつけるドブ貝、ドブ貝が増えるのに必要な植物プランクトンを採取。それを学校に持ち帰り、平日の活動日に卵の数をカウントしたり水質調査をしたりしています。

メインはタナゴですが、プラス、自分が興味を持ったことを自由に研究できるのが楽しいです。「この研究がしたいから、こういう実験を組み立てていこう」といったことを、中高生の段階で体験できるのが清風の生物部。もちろん大学の研究室と比べるとレベルは落ちるかもしれませんが、かなり本格的なことをやっている自信はあります!

タナゴの調査・研究については、先輩たちから代々受け継いだ25年分のデータがあるのが自慢です。僕らはそこからわかることを研究したり、自分たちで集めたデータから新しい研究に挑戦したりしています。

先輩が取り組んできた研究には敬意を払うのがマナー

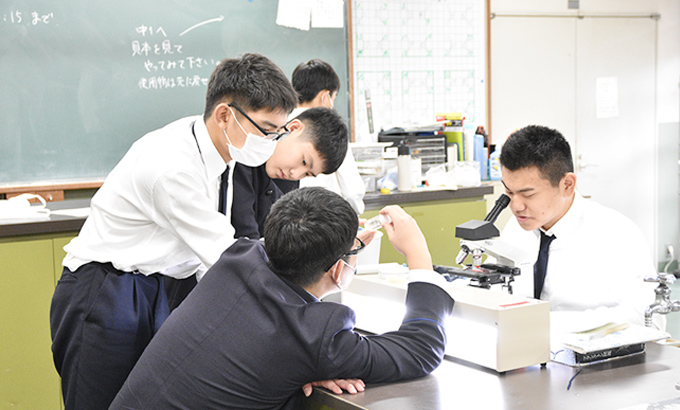

先輩後輩の上下関係はほとんどなくて、好きなことにマイペースに取り組めるのが生物部の雰囲気です。

でも先輩に敬語使うなどの基本的なことはちゃんと守っていますし、先輩が取り組んできた研究に敬意を払うことを大切にしています。実際、先輩たちが残した研究データを見ているだけでもかなり面白いんです。定期調査で絶滅危惧種を採取できることもあるので、生き物好きなら絶対に楽しめるクラブだと確信しています。

僕もそうでしたが、今の小学生は生き物が好きでも、直に生き物と触れ合う機会が少ないと思うんです。清風の生物部なら、たくさんの生き物と触れ合う体験ができますよ。

2024年10月5日に行われた第30回コカ・コーラ環境教育賞の企画・研究推進部部門で、生物部アオコ班が最優秀賞・環境大臣賞に選ばれました。これは生物部が受け継いできた25年の研究のうち、池の水面に大量増殖する植物プランクトン「アオコ」が、ニッポンバラタナゴの繁殖に影響するという最近の知見をまとめたもの。

また、生命科学を研究する全国の高校生・高専生が、成果を発表し合うバイオサミットにも毎年参加。部員独自の研究で山形県知事賞・審査員特別賞(2020年)、経済産業大臣賞(2023年)、優秀賞(2024年)受賞を果たしています。

顧問が語る「生物部の魅力」

研究に取り組む部員たちが誇らしい

生物部は10年前に定年退職された初代顧問が、ニッポンバラタナゴの研究をされていたことから始まった部活です。大学の基礎研究に準じる活動ができる伝統は、そんな創部の経緯から続いているものです。

さらに10年前に僕が顧問を引き継いでからは、タナゴの研究を基本に据えつつも、生徒がやりたい研究に自由に取り組める体制に変更。そこからは、本当にありとあらゆる生き物が好きな生徒が集まる大所帯のクラブに進化していきました。

研究費を学校からではなく、生物系大会の賞金で調達しているのも生物部の自慢です。バイオサミット2023年大会ではシロアリの駆除や活用に繋がる研究を行なった生徒の発表で、本校初の大臣賞を受賞しました。

顧問である僕も清風の論文指導部などの協力を得ながらサポートしていますが、基本的には部員たちの力での受賞です。たくさんの失敗を重ねながら、トライアンドエラーの精神で研究に取り組んでいる部員たちを誇らしく思います。

40年以上の歴史を誇り、現在中高生53名が活動している鉄道研究部。乗り鉄・撮り鉄・模型鉄を中心に各々好きなアプローチから鉄道愛を爆発させています。活動日は月土の週2回。平日は「地方鉄道活性化プロジェクト」などをテーマに鉄道に関する研究発表やミーティング。土曜は創部から受け継がれている鉄道模型での走行会を中心に、広報動画なども作成。貸切電車企画など、学校を飛び出しての取り組みも生徒による企画で実現しています。

部員が語る「鉄道研究部のココが自慢!」

小学6年生のときのオープンスクールで鉄道模型の大きさに魅力を感じて清風へ。鉄オタジャンルは乗り鉄で、青春18きっぷでの遠方への旅に挑戦している。好きな電車は国鉄キハ40系と国鉄103系。昔の四角い電車が好き。

小さい頃から電車好き。小学校には電車好きな子がいなくて寂しい思いをしたことから、鉄道好きな友達を作りたいと清風へ。好きな電車は阪急電鉄。鉄オタジャンルは撮り鉄寄りの乗り鉄。写真を撮りながらの電車旅が趣味。

大規模な鉄道模型が自慢

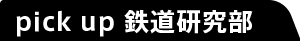

清風学園鉄道模型部の一番の自慢は、40年以上受け継がれてきた鉄道模型。少しずつ改修したり要素を付け足したりして、今では教室の半分を占める規模になっています。

土曜の活動日には、部員それぞれが模型車両を持ち寄って走行会を実施しています。やっぱり鉄道模型の楽しさは、自分の車両をこういう大きなレイアウトで走らせることだと思います。

家ではこんな大きな模型は作れないですから改修も楽しくて、今もトンネルが壊れたので新しいものを作っているところです。

土台が木製でかなり老朽化しているので、中学生を中心に土台を全部新しくする計画を立てています。ただ前例がない取り組なので、どうやったらいいのか模索中です。

コロナ禍で学外イベントがあまりできていなかったのですが、去年から路面電車の貸切企画をやっています。貸切費用は部員みんなで負担し、初回は天王寺駅前から浜寺駅前、折り返して恵比寿町までを走行してもらいました。

実は阪堺電車には1928年に製造された冷暖房設備のない車両があり、昭和の通勤気分が味わえると鉄道ファンに人気の車両なんです。この車両に乗るのが僕らの一番の目的でした。

阪堺電車さんのご好意で実現した、乗車アナウンス大会もできて楽しかったです!

また今年は四条大宮から嵐山を結ぶ嵐電を貸切りました。レトロな設備にワクワクしながら、自由に車内を歩き回って写真や動画を撮れたのが楽しかったです。行き先を書いた板を手動で動かすのも味がありました。阪堺電車でも行った車中での鉄道クイズ大会も盛り上がりました。

古い鉄道の写真はプライスレス

鉄道模型を置いている部の倉庫に、部誌の古いバックナンバーがあるのですが、そこに他校の鉄道研究部の古い部誌…平成5年のものなどが混ざっていて、交流があったと思うと感慨深いです。

バックナンバーに30年前くらいに作られた阪急の古い車両…4050系という全廃が決まっている牽引車両の写真が載っているのを見つけたんです。僕は阪急電鉄に就職して車両設計に携わるのが夢なのでとても興味深かったです。

僕は文系志望なので、鉄道は趣味で続ける予定です。大学生になったらJR飯田線で秘境駅を巡る旅をしてみたいです。我が清風学園の鉄道研究部は40年間の伝統ある模型が自慢。活動はそんなにハードではないので兼部も可能です。ぜひ気軽に入部してください!

3年前よりローカル線である神戸電鉄粟生線の活性化プロジェクトに取り組み、リサーチを重ねて部内で研究発表をしてきた。また毎年開催されている全国高校生地方鉄道交流会にも参加。2024年度大会のテーマだった伊賀鉄道活性化プロジェクトでは粟生線での経験を活かし、車両基地や地域観光スポットを視察した上で、松本零士氏の「銀河鉄道777」コラボ企画をプレゼン。地域共生室長賞を受賞した。

顧問が語る「鉄道研究部の魅力」

鉄道研究部の魅力は、何といっても好きな鉄道に集中できること。自分がやりたいことに伸び伸びと挑戦できるクラブです。中高一緒での活動ですので、やりたいことを有言実行している先輩たちの姿を見ながら、中学生たちも徐々に成長していく環境です。

貸切列車企画や全国高校生地方鉄道交流会も、最初こそそういった機会があることを私たち顧問が教えたものの、部員たちが自ら「やりたい!」と手を挙げてくれ続いている取り組みです。彼らにとって仲間と好きなことに熱中できる部活はとても大切な時間。また理系の生徒たちは、電車と勉強内容を紐付けて学習へのモチベーションを上げたりしているようです。