十文字探究DAY

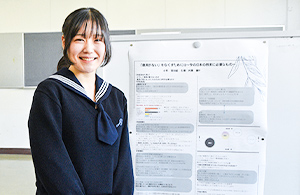

1・2学期に取り組んできた探究学習の成果を発表する『十文字探究DAY』。スライドや小道具を使ってわかりやすさを重視して伝えるチーム、メンバーと協力し合いながら元気あふれるプレゼンテーションを行うチームなど、それぞれが個性を発揮してさまざまな発表を行いました。中学3年生や高校2年生は、圧倒される迫力でポスターセッションを見せてくれました。「なぜ?どうして?」を掘り下げて調べた結果を、相手に伝えやすくするための工夫を加え、自信をもって発表する。その経験は、探究することの面白さを感じると同時に主体性を鍛え、表現力や共感力を磨く機会になっていました。

グランプリファイナル

午後からの『グランプリファイナル』には12組のファイナリストが登場。5名のゲスト審査員や校内の先生方、中学1年生全員のほか多くの観覧者を前に堂々とした発表を見せてくれました。午前中の各発表テーマも多彩でしたが、ファイナリストたちのテーマも独自性や視点の面白さが光ります。

1年 - 人間探究

- 「やればできる!」 チーム名:BLACK CAT

- ヤマト運輸の生みの親、小倉昌男さんの人生をなぞりつつ、彼が大切にしていること、私たちが大切にしたいことを映像や劇で伝えた。

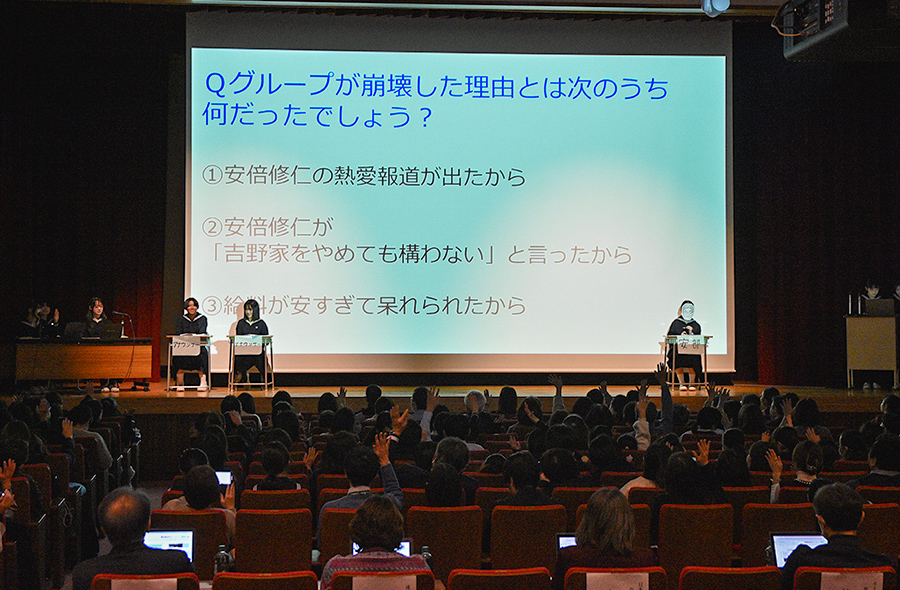

- 「十文字NEWS」 チーム名:モアミアガールズ

- 株式会社吉野家ホールディングスのミスター牛丼こと安部修二さんの人生を十文字NEWS形式で届けた。

2年 - 企業探究

- 「イオンへ行こう!!」 チーム名:よにんはプリキュア!!

- イオンリテールの幅広いジェネレーションに合った「ショッピング改革」を企画。

- 「地球をやすらかに」 チーム名:奇妙なトマト

- パナソニックのミッションを元に、快適な生活を送るために「らくらく風呂」という遠隔操作のできる自動洗浄風呂を提案。

3年 - 社会課題探究

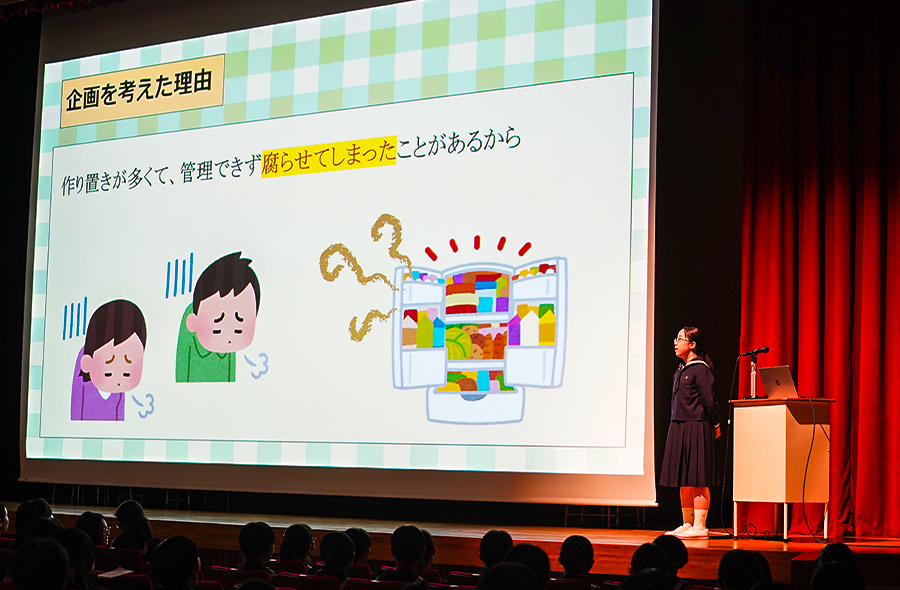

- 「作り置きを腐らせない!作り置き管理冷蔵庫」 S.Oさん

- 作り置きを腐らせた経験を元に、作り置きを管理することに特化した冷蔵庫を提案。

- 「シャーペンで勉強と会話を大好きに」 K.Iさん

- シャーペンで人見知りや人とのコミュニケーションの苦手を克服!?

4年 - 商品開発型探究

- 「Sleep to you」 チーム名:Sleep to you

- 「電流」と「睡眠」を掛け合わせた今までにない画期的な商品を開発。

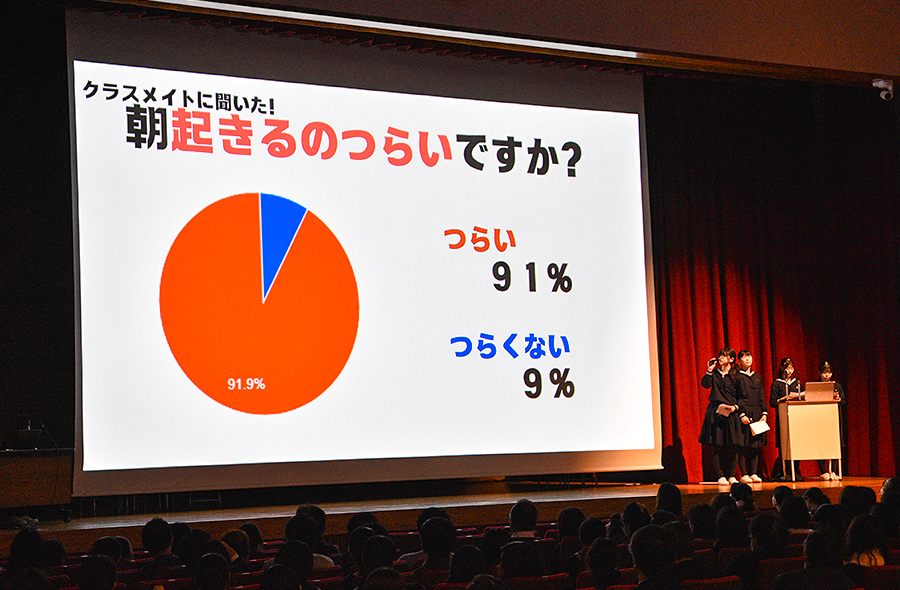

- 「おはようタコとぱす」 チーム名:ゴールデンペガサス

- アプリと連動する目覚まし時計を開発!

5年 - マイテーマ探究

- アレルギー低減卵の研究を社会実装につなげるには」 A.Eさん

- 広島大学とキユーピーが共同開発したアレルギー低減卵。どうすれば社会実装につなげられるかを探究。

- 「線状皮膚萎縮症の治療とこれから」 S.Mさん

- 急激な体型の変化によって体に線状の痕が広がってしまう線状皮膚萎縮症。細胞医薬を使った治療を探究。

4,5年 - 自己発信コース マイプロジェクト探究 経過報告

- 「色にこだわったお弁当~色から受ける食欲の増減~」 A.Kさん

- 色とりどりの食材を用いることにより、見た目の鮮やかさと栄養バランスの両方を解消できるのではないかと現在調査検証中。その経過を報告。

- 「成長期の女性アスリートにおける相対的エネルギー不足の解消に向けて~オリジナルレシピ本を活用した自己啓発を促す方法の提案~」 M.Nさん

- 成長期の女性アスリートにおける相対的エネルギー不足の原因は、「意識の低さからくる食行動」と明らかになった。そこでオリジナルレシピ本を活用した自己啓発を促す方法を提案。

グランプリファイナルの結果、『線状皮膚萎縮症の治療とこれから』を発表した高校2年のS.Mさんがグランプリを、『成長期の女性アスリートにおける相対的エネルギー不足の解消に向けて ~オリジナルレシピ本を活用したアスリートの自己啓発を促す方法の提案~』を発表した高校2年のM.Nさんが準グランプリ、インフルエンサー賞、聴衆賞を受賞しました。

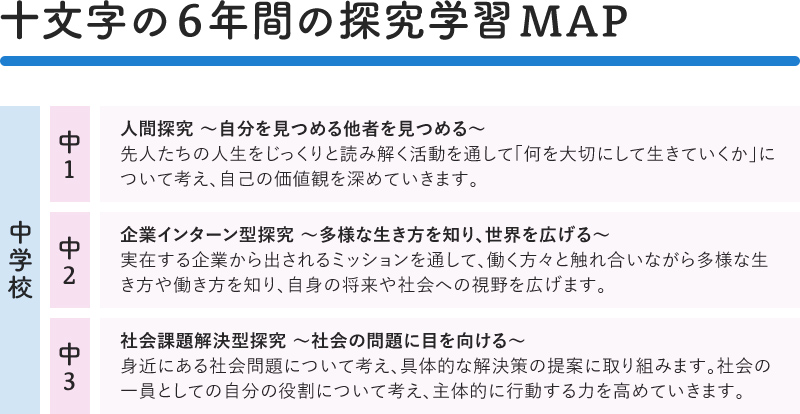

中学1年から段階的に取り組んでいく探究学習。答えのない課題に悩みながらも取り組む力は生徒たちを大きく成長させ、将来につながることでしょう。回数を重ねていく『探究DAY』の今後も楽しみです。

受賞生徒コメント

準グランプリ・インフルエンサー賞・聴衆賞受賞

テーマ

成長期の女性アスリートにおける相対的エネルギー不足の解消に向けて

~オリジナルレシピ本を活用したアスリートの自己啓発を促す方法の提案~

M.Nさん[高校2年]

「十文字探究DAY2025」で準グランプリを受賞したことについて

私は、今年の『十文字探究DAY』を通し昨年に比べ、探究のレベルが格段に上がっていて、生徒一人ひとりが十文字生らしさ溢れる発表をしているなと感じました。また、自己発信コースという探究に力を入れているクラスに属している私は、他学年、他コースの発表も見に行き、「こんな見方、考え方もあるのだ」と、たくさんの刺激を受けた一日になりました。

私は、5年萩組15名のクラスからファイナリストとして選出して頂きました。 私のクラスは、魅力的で、面白いマイプロジェクト探究を行っている人ばかりでファイナリストを決めるために行ったプレゼンは不安でいっぱいでした。ですが、高2夏~冬にかけて行った活動を評価してもらい、選出して頂いた時はとても嬉しかったです。 そして、「選んでもらったからには本気でやろう」と思い、たくさんブラッシュアップして迎えたグランプリファイナル。結果は、準グランプリ、インフルエンサー賞、聴衆賞を頂きました。クオリティや完成度が高い発表をした、中学1年生~高校2年生のファイナリストから準グランプリとして選んで頂けたこと、本番の会場にいた500人を超える聴衆の皆さんに評価してもらい、聴衆賞を頂けたことがとても嬉しかったです。本当にありがとうございました。

ただ、正直悔しい思いもありました。それは、昨年の自分を超えることができなかったからです。私は、昨年もグランプリファイナルに出場し、準グランプリと聴衆賞を頂きました。昨年と同じ結果になってしまったことが悔しかったです。しかし、今回の結果を踏まえ、自身の探究をもう一度見直し、より多くの方に共感を得られるプレゼンを作ろうと、改善する機会が生まれました。これからも結果で一喜一憂するのではなく、今後の活動につなげたいと思います。

受賞した探究内容に取り組んだきっかけ、目標、楽しさについて

私がこの探究活動を始めたのは、中学1年生から行っている水泳部での経験がきっかけでした。活動を通し、スポーツにおいての食事の重要性を学ぶとともに、女子中高生アスリートの食事知識の低さに“もやもや”を抱きました。そして、相対的エネルギー不足という問題が世の中にあることを知りました。調査を進めていくうちに身近にも悩みを抱えている人は多くいることがわかり、悩みを抱えている人を減らし、問題を解決したいという目標が生まれました。また、問題を解決した女性アスリートが、主体的にパフォーマンスを向上する社会を目指しています。

今回の探究活動で最も難しかったことは、オリジナルメニュ―の開発です。私は大学生ではないため栄養の専門知識が身についていません。そんな中、レシピ本を参考にしながらオリジナルレシピを作り、栄養価の計算をすることはとても苦戦しました。ですが、十文字学園女子大学の教授のもとを何回か訪れ、専門知識を学ぶなど工夫をして作り上げることができました。

私は、本探究を検証するときが一番楽しみです。2月20日、本校のカフェテリアにて自身が開発したレシピ本から抜粋したメニュ―を実現できることが決まりました。この件を部活のチームメイト、クラスメイト、普段お世話になっている先生方に報告すると「早く食べたい!」「楽しみ!」といった嬉しいお言葉を頂きました。これまで行ってきた探究活動を試すことができる場であり、今後の活動に大いにかかわる検証が楽しみです。

今回の探究活動を通して発見したこと、自分に影響を与えたこと

私は今回の活動の中で、オリジナルレシピの作成に加えレシピを実際に作る、試作品づくりを行いました。活動を通し、スポーツに力を入れているアスリートを日々支えている、母の偉大さに気が付きました。私は普段、大会の日の食事も母が作ってくれたものを食べているのですが、いつもたんぱく質や糖質に気を使って、ヘルシーかつエネルギーが補給できるものをお弁当で作ってくれたり、食事で出してくれたりしています。当たり前だと思っていましたが今回の経験を踏まえて、難しいことが多く、そう簡単にできることではないのだなと実感しました。特に、レシピづくりの中で、日々の食事に飽きないような献立を考え、アスリートに必要な栄養素を考えながら作ることはとても難しかったです。

今後は、自分で考えたレシピを自分で作ってみて実践し、母の負担を減らしたいと考えられるようになりました。また、周りの部活友達や運動部の友達にもレシピ本を知ってもらい、多くの人に自分の食事を自分事化してもらいたいです。

探究活動の魅力

探究活動の一番の魅力は、「自分と一番向き合う場であり、自分を見つけることができること」だと思います。私は、高校1年生からこのマイプロジェクト探究を始めました。最初は何を目指してよいかわからず、悩むこともありましたが調査を重ねていくうちに、自分はスポーツ栄養学に興味があってこの分野を深めていきたいのだと理解することができました。また、「管理栄養士になりたい」だけだった夢が、レシピ本作成やメニュー開発を通して、「管理栄養士になり、食品開発に携わりたい」という夢に変化しました。

また、私は継続力が弱く、うまくいかないとすぐ違うことに視点を移してしまうのですが、マイプロジェクト探究で活動を重ねていくうちに、この短所にも気づくことができました。そして、どうすれば継続力を持続させることができるか、考えるきっかけにもなりました。

それに対し、私は多くの方から表現力を評価していただくことが多いのですが、それも探究活動を通し、多くの方の前でプレゼンする機会があったから自分の長所だと知ることができました。このように約2年間の活動を通してより深く自分のことを知ることができました。 私は探究活動を通して知ることのできた自分の短所も強みに変え、将来の夢に生かしたいです。

生徒コメント

中1:人間探究 テーマ 森英恵の知らない世界 チーム名:Future

夢をずっと持ち、挑戦し続けた森さんのように

私たちが目標にしたのは、発表を皆さんに聞いてもらえて、内容をわかってもらえて、楽しんでもらえるプレゼンテーションにすること。それでテレビ番組風にしたら面白いだろうなと思って記者が聞く形にしました。森英恵さんは亡くなられましたが、森さんの服は今も愛されています。いろんな苦しみがあったにもかかわらず、夢をずっと持ち、挑戦し続けた人でした。私たちも森さんのように苦しいことがあっても頑張れるようになりたいです。

中1:人間探究 テーマ チーム佐藤愛子♡ チーム名:チーム愛子♡

みんなで協力しながらいろいろ調べる面白さがあった

私たちは、佐藤愛子さんの人生について探究しました。佐藤さんはいろいろな苦難を乗りこえ、それを楽しさや面白さに変えられた人で、それを今日の発表でもみんなに伝えたいと思いました。探究は、戸惑いもありましたが、知らなかった佐藤愛子さんの人生について知ることができ、みんなで協力しながらいろいろ調べる面白さもありました。他の人の意見を受け入れて、他の人の価値観も知ることができたので、精神的に成長できたと思います。

中2:企業インターン型探究 テーマ 明日の夕飯どうする?[企業:日清製粉グループ] チーム名:ゲッティースパゲ

アイデアを提案する機会があれば、この経験を必ず生かせる

私たちは、食事を一種類で済ませ、いろんなものを食べて食事を楽しむことを実感できていない人が多いのではないかと考え、「明日の夕飯どうする?」というテーマで取り組みました。中2の探究は、企業の方にアドバイスをもらったり、お話を聞いたりしますから、将来的にアイデアを提案する機会があれば、この経験を必ず生かせます。また、友達と意見がぶつかってもお互いの意見を聞いて、良いところを見つけ合うことが大切だと学べました。

中2:企業インターン型探究 テーマ 薬で世界を救う[企業:富士製薬工業] チーム名:一ニ三

理解しやすい言葉で伝わるように工夫したことで学びがいっぱい

私たちが選んだ富士製薬は「女性に強い」会社で、女性として「こんなものがあると便利かな」というものを考えることにしました。目標は、女性が使いやすい薬があることを知ってもらえるようにわかりやすく伝えること。また、アプリは実現を前提にして、開発にかかる費用なども現実的に考えました。今日の発表に向けては、できるだけ理解しやすい言葉で伝わるように工夫したり、協力しながらたくさんの言葉を探したりして、学びがいっぱいありました。

中3: 社会課題解決型探究 テーマ そのゴミ、どうするの? Iさん

発表が苦手な私も1人での発表で自信がついた

私は、「観光地でのゴミを減らす」というテーマで取り組みました。ゴミ問題が取り上げられたニュースを見て、「自分にもできることがないか」と考えたのがスタートです。調べていくと、まずは一人ひとりがゴミに対する自覚を持つことが大事で、日本人がゴミのポイ捨てを意識しないと、外国人の観光客にも伝わらないと思いました。私もあまりゴミ問題について意識をせずに過ごしてきたので、探究活動を通してもっと目を向けられるようになりたいです。

高1: 商品開発型探究 テーマ 肌コ チーム名:株式会社HADAMI

一番こだわったのは、自分たちで商品をトータルで考えたこと

私たちは、「肌の悩みを解決します!!」をテーマに商品を考えました。実は『グランプリファイナル』に出ることが目標で、ずっとわかりやすい発表を意識して、みんなの興味を引くものに仕上げられるよう工夫してきたんです。一番こだわったのは、パッケージデザインや値段など商品をトータルで考えたこと。今日は他の探究発表を見て、今の世界を知ることができたり、改めて考えさせられたりすることが多く、すごく楽しかったです。

高2:マイテーマ探究 テーマ 色覚異常のさらなるユニバーサル化のために ~改善に向けて~ Kさん

探究はささいな疑問を持つことでいろいろな発見につながる

テーマの「色覚異常」は、「なぜ見えないんだろう」と不思議に思ったことが始まりです。その後、実は道路の信号の青色もカラーバリアフリーを用いたデザインだと知りました。色覚異常が個性として認められるようになると多様性として受け入れられるようになるので、さらなるユニバーサル化を目指すために探究を続けました。探究は本当にささいな疑問を持つことによって、いろいろな発見につながります。私も探究で自分の価値観が広がりました。

高2:マイプロジェクト探究 テーマ 「意見がない」を無くすためには ~今の日本の初等教育に必要なもの~ 自己発信コース Oさん

探究を通して日本の教育を変えたいと思った!

私は自分の意見を言わない人が多いことに違和感を抱いていて、それを探究のテーマにしました。また、対話の必要性も知ってほしいと思いました。テーマに教育を絡めて調べていくと、アメリカであっても先生が教え込むという授業がまだあることを初めて知りました。同時に日本が遅れていることや世界で日本人がまだ活躍できていない現状も知れ、もっと意見が言える人を増やしていけば日本の世界への進出率も跳ね上がるのではないかと思います。

「探究」通して、広い世界に目を向け、

新たな価値観や人生観と出会い、

興味・関心を見出すことで、

主体的な進路選択や学習につなげてほしい

高校2年担任・進路部探究係 N先生

『十文字探究DAY』について教えてください。

十文字探究DAYは、『十文字学園創立101周年』(2023年)の新たなる挑戦としてスタートした十文字版探究発表の祭典です。午前の部は、中1~高2までの全生徒が探究活動の成果を発表し、共有し合う場です。午後の部は、各学年の代表者が集うグランプリファイナル。外部から審査員の方をご招待して本格的なコンテストを開催しています。

開催された『十文字探究DAY2025』の感想をお願いします。

昨年度と比較し、生徒一人ひとりの表現力が輝く場面が多く見られたと感じています。例えば、中学1年生の人間探究では、スライドや動画などのデジタルに頼るだけではなく、劇や小道具などのアナログをバランスよく組み合わせ、著名人が大切にしている価値観を試行錯誤して表現する姿勢が見られ、今後の成長に胸が膨らみました。

また、中学3年生と高校2年生の個人によるポスター発表では、グループ探究で培った探究力を大いに発揮し、多数の大人の前で堂々と伝える姿に成長を感じました。探究テーマも多岐に渡り、着眼点の面白さを感じました。

『十文字探究DAY2025』のテーマ「道なき道を進め!新たな価値観を切り開こう」を、生徒の皆さんはどのように努力し実践していたと思われますか。

探究過程での試行錯誤を通して、自分にはない価値観を吸収したり、新たな価値観を創造したりする姿勢が見られたと感じています。例えば、私のクラス(高校2年)の生徒の中には、自身のテーマに近い研究をされている大学の先生に自らアポイントをとって相談に行ったり、外部の発表会に参加してきたり、海外でフィールドワークに挑戦したり、調査対象者にアンケートやインタビューを実施したり…探究の過程で学外に目を向けアクションを起こした生徒がたくさんいます。

翌日、「どうだった?」と聞くと「そんな考え方があるのか!と刺激になった。」「自分の仮説とは違った結果が見えてきた!」と目を輝かせて報告してくれます。これらの経験から「他者との関わりに意義を見出し、自分にはない価値観を吸収しながら、新たな価値観を育てていく」姿勢が育っているように感じます。

余談ですが、ある時、「4つの班に分かれて企画を考えプレゼンし、投票で1つを採用する」という授業を自己発信コースで行ったことがありました。プレゼンが終わったあとに生徒から「先生、1つを選ばないとだめですか?4つの企画の共通点や良いところを融合してクラスの企画としてまとめたいです!」と言われたときには驚きました。「じゃあ、みんなに任せるから検討してみて」と伝えると、4つを比較しそれぞれの企画が大事にしている価値観から共通点をみつけていました。「こうすれば4つの班の考えが活きるのでは?!」とクラスで議論が進み、みるみるうちに新しい企画ができあがっていたのです。だれかの意見に同調するのではなく、お互いの意見の根底にある本質を見抜き、新しい価値を創造しようとする姿勢が育っていることに、生徒の底力を実感しました。

十文字の「探究活動」のつよみ、個性、魅力は?また、探究活動での学びを今後どのように生かしてほしいと思われますか。

十文字探究DAYでは、次の3つのこだわりを持って企画しています。生徒たちには、「探究」というきっかけを通して、広い世界に目を向け、新たな価値観や人生観と出会い、興味・関心を見出すことで、主体的な進路選択や学習につなげてほしいと願っています。

1. 「全生徒」が自分の色を発揮する場

学校教育の現場でありがちな、選ばれた一部の生徒だけが大きな舞台で発表する方法は、その他の生徒にとっては受け身になりがちです。十文字探究DAYでは完成度の高さよりもその過程を大切にし、「全生徒」が自分の色を発揮する機会を作ることで、生徒の自己肯定力を高め、学校全体の主体性の伸長につなげたいと考えています。

2. 「オープン」な空間で対話できる場

十文字探究DAYでは、中学1年生~高校2年生が自由にお互いの発表に参加できます。中学生が高校生の探究から学び目標を得ること、逆に、高校生が中学生の柔軟な思考力や発想力から刺激を受けることができるのは、まさに中高一貫ならではの強みです。実際に、高校2年生からは「中学1年生のプレゼンが面白く、発想力やプレゼン力に引きこまれた!」といった感想も聞こえてきました。

また、当日は保護者の方や受験生の方、外部からご招待した企業や大学関係者の方を多数お招きしています。クラス・学年・中高…学校生活はどうしても世界が狭くなりがちです。学校という垣根を越えて、対外的に発表や意見交換を行う経験を通して、生徒の視野を広げ価値観を深める機会にすることを大切にしています。

3. より高いレベルで切磋琢磨できる場

十文字探究DAYでは午後に、各学年のファイナリストが集うグランプリファイナルを企画しています。企業や大学など外部から審査員の方をお招きし、直接、御講評をいただいています。この機会を通して、探究に対して意欲や能力の高い生徒が、学年関係なく刺激し合い、切磋琢磨できる機会を大切にしています。なお今年度は、講堂には約500名の方が集まりました。ファイナリストのリハーサルでは高校生が中学生にアドバイスをする姿も見られ、当日はファイナリスト達の団結力も感じられました。

十文字の探究活動の今後の目標・課題、生徒たちに期待することを教えてください。

十文字では「探究」というきっかけを通して、広い世界に目を向け挑戦し、新たな価値観や人生観と出会い、自身の興味・関心を見出すことで、主体的学習者として活躍の幅を広げてほしいと考えています。

そのために、今後の目標として、探究活動を通して、0から1を生み出す「創造力」、他者の意見に対して、主体的かつ本質的な問いかけをする「質問力」を、より一層高めていければと感じます。例えば、十文字探究DAYの様子をみていると、発表後の質疑応答の時間にはまだまだ伸びしろがあると感じています。生徒はもちろん、来場者(大人)も含めてもっとフランクに質問をしたり、アイデアを出し合ったりする…自然と意見交換やディスカッションが沸き起こるような雰囲気が理想です。

グランプリ受賞

テーマ 線状皮膚萎縮症の治療とこれから

S.Mさん[高校2年]

「十文字探究DAY2025」でグランプリを受賞したことについて

多くの面白いテーマの中、まさか自分が選ばれると思わず、驚いたと同時にとても嬉しかったです。(副賞のハーゲンダッツ記念品のスプーンで、ハーゲンダッツを食べることができて良かった!)

受賞した探究内容に取り組んだきっかけ、目標、発表について

自分の身体にあるものを治したいという理由で探究をはじめましたが、医療的なことなので実験もできず、どう深めていくかで何度も悩みました。高1の時に見た自己発信コースの人の発表がとても論理的で一貫して「自分の好きな事」を深めていて感動したため、自分も同じように感じてもらえるよう発表の流れを考えました。また、誰が聞いても理解できるよう、わかりやすい説明を心がけました。

今回の探究活動を通して発見したこと、自分に影響を与えたこと

線状皮膚萎縮症のある人を見かけることも多かったため、多くの人が知っていて悩んでいると思っていましたが、予想より認知度が低かったです。また、細胞シートについて調べていくうちに、皮膚疾患の治療より臓器を治すためのものとして使われていることが圧倒的に多く、命の危険に直結しない分、開発が遅れているとわかりました。しかし、命に関係のないことだとしても治療法を開発すべきだと考えているので、自分が研究を進めてこれをコンプレックスに思っているような人たちの助けになれたら良いと思っています。

探究活動の魅力

自分が今まで知っていたことや考えていたことと全く違う視点からの意見を知ることができること。また、探究内容について俯瞰的に見ることで、様々な問題を総合して考えられるようになること。もともと、大学でも勉強したいと思っていたテーマだったので、今回わかった改善点などこれからも考えていきたいと思います。