2025年度より、中学3年生の修学旅行先がオーストラリアとなった常翔学園中学校・高等学校。修学旅行から帰国したばかりの生徒に、大自然や異文化体験、現地の方との交流も充実していた5泊6日の楽しい思い出を語っていただきました。また同校が海外修学旅行に踏み切った理由について、根来校長補佐に伺います。

コアラと朝食

Mさん

スーパーJコース

[中学3年生]

夜に関西国際空港を出発して、早朝にオーストラリア東部のケアンズ空港に到着しました。まず向かったのがハートリース・クロコダイル・アドベンチャーズという動物園です。ここでは放し飼いにされている動物と直に触れ合えます。私もカンガルーを触って友達と大興奮! 小さいワニも抱っこしたのですが、保冷剤みたいにひんやりしていて不思議な感触でした。

その後、園内のビュッフェで朝食。なんとスタッフさんがコアラを連れてきてくれて、順番に抱っこしながら朝食を食べることができました。半分眠りかけのコアラが可愛かったです。

朝食後、ハートリース・クロコダイル・アドベンチャーズのメインイベント、巨大なワニがいるラグーンを船で巡るツアーに参加しました。添乗員さんは日本人だったのですが「せっかくオーストラリアに来てくれたのだから」と「あそこにボスワニがいるよ〜」といった説明を英語で始めたんですよ。みんなで「え?今なんて言った?」とゲーム感覚で頑張って聞き取りながらツアーを楽しみました。

Mさん

スーパーJコース

[中学3年生]

続いてホストファミリーと顔合わせし、班ごとにお世話になるファームまで移動することになりました。私の班は女子4人。移動の車中ではホストマザーから「あれがマンゴー、あれはパパイヤ、向こうのがサトウキビ」と農園で育てている作物について説明してもらいました。周りのファームも含めてオーストラリアの農園はすごく広いんです!日本にはない景色がとても新鮮でした。

ホストファミリーのファームに着いてからも、またロバの牧場まで車で移動。「ロバってこんなに大きいんだ!」とびっくりしながらホストファーザーと一緒に餌をやり、周りのファームの方たちも話しかけて来てくれたので、会話をしようと頑張りました。

ただこのときの反省点は、文法からすべて完璧な英語で話そうとしてしまったことです。また今まで学んできたアメリカ英語とは発音のクセが違う、オーストラリア英語の聞き取りに苦戦したこともあって、なかなか言葉が出てこず会話がなかなか弾みませんでした…。

ですが、ロバや鶏、ホストファミリーの家族でもある犬と触れ合いながらのファームステイを過ごすうちに、私も班のメンバーも徐々に緊張がほぐれ、オーストラリア英語にも慣れてきました。お別れする日の朝食の席では、ホストファーザーとマザーに「ロバを初めて見た」とか「星空が綺麗で感動した」などの感想を口々に伝えて、お互いの想いや考えを伝え合うことができました。

Mさん

スーパーJコース

[中学3年生]

午前中はファームステイ先とのお別れ式があり、そこから世界遺産の森に囲まれたキュランダへと向かいました。

まずはレインフォレステーション自然公園で、オーストラリアの先住民アボリジニの文化を体験。ブーメランを使ってアボリジニの方々は狩りをするのですが、そのブーメラン投げ体験と、ディジュリドゥという伝統楽器の演奏やダンス、槍投げを見学しました。ディジュリドゥは、シロアリが食べて空洞になった木を使った楽器で、こういう文化や世界もあるのだと知り、驚きました。日本にいるだけではわからない世界の広さを実感しました。

午後からはキュランダ村を散策。ファームステイの班メンバーとお土産を探しに行きました。このときある店で、父のお土産にぴったりな小銭入れを見つけたのですが、そこはカード払いがNG。手持ちの現金が足りなかった私は、ドキドキしながら“I have only two dollars!”と値引き交渉に臨みました。するとレジの人も“OK!”と快く答えてくれて。「言いたいことが伝わった!」ことが、自分の中でとても嬉しい体験でした。

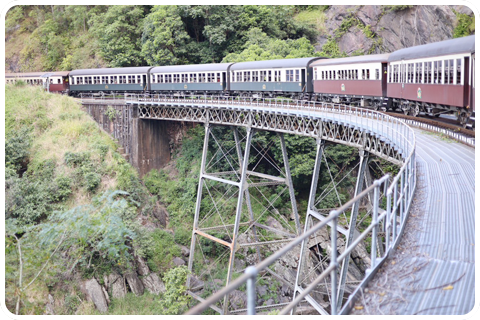

キュランダからの帰りは高原列車で移動。「世界の車窓から」という番組のオープニングに使われたこともある鉄道で、森の中や滝の近くを走り抜けます。途中に何箇所か絶景スポットがあるので、みんなでカメラを構え、写真撮影が止まりませんでした。

Mさん

スーパーJコース

[中学3年生]

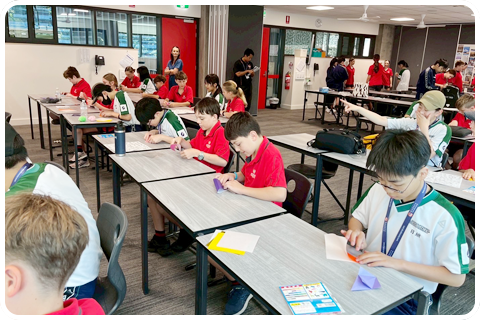

4日目はNewman Catholic College(ニューマン カソリック カレッジ)へ。大学に併設された中高一貫校を訪問し、中学生とバディを組んで1日を過ごす体験をしました。

まずは開会式で、常翔生有志による発表を行いました。私もメンバーの一人で、「大きなカブ」の劇の合間に学校紹介クイズやプレゼンを挟むという内容です。この劇ではカブを引っ張るメンバーがどんどん増えていきますが、私たちはそこに「オーストラリア人の助けも欲しい!手を挙げて!」と呼びかけを入れる演出を試みました。すると現地校の生徒たちは大喜びで参加してくれて、とても盛り上がるイベントになりました。

そのあとは、バディと一緒に、常翔生とニューマン生それぞれが用意したプログラムを体験。バディの名前を漢字で書く習字体験や、ニューマンの先生の指導のもとみんなでズンバダンスを踊ってハイタッチして盛り上がるなど楽しく過ごしました。

また現地校との交流で印象的だったのが、モーニングティーという習慣です。朝食と昼食の間のおやつタイムで、それが学校の時間割に組み込まれていることに驚きました。 私はバディと間食を食べながら、彼女が所属するチェス部の部室を訪ねてルールを教えてもらいました。

この日はずっとバディと過ごし、修学旅行中で一番英語を喋った日となりました。飼っているペットの話では「ロバと鶏と犬を飼ってる」というバディの話に、「お家は農家なの?」と質問したら「違うよ。でも農場はあるよ」と言われて驚きました。オーストラリアの普通は日本とは違うと知った瞬間でした。彼女とはとても仲良くなったので、お別れが本当に悲しかったです。

Mさん

スーパーJコース

[中学3年生]

現地最終日は朝イチでグリーン島へ。ここはグレートバリアリーフの中にある世界遺産に登録されている島で、珊瑚礁の海でのシュノーケリングを初体験しました。ちょっと天気が悪かったのですが、海中はとても綺麗。ディズニーの「モアナと伝説の海」の世界のようで、綺麗な魚や珊瑚にうっとりしました。私は出会えませんでしたが、ウミガメに遭遇した子もいたんです!

午後は現地大学生とケアンズ市内を探索。常翔生12人ぐらいに現地の大学生1人がついてくれたのですが、この頃には私たち常翔生はみんなオーストラリアマインドになっていて、遠慮せずに大学生や街の人に英語で話しかけるようになっていました。

現地の巨大スーパーに行って、おすすめの紅茶やお菓子を教えてもらったりもしました。好みを質問されたので答えたら、それぞれに合ったものを提案してくれるのが嬉しかったです。値札を見ながら「これは何と書いているの?」「まとめ買いしたら2ドルお得だって」「買わなきゃ!」といった会話も楽しかったです。翌日、ケアンズ空港を飛び立ちました。

英語コミュニケーションの力になる

この修学旅行を通じて気づいたのは、現地の人は完璧な英語より、伝えようという意思を求めているということです。自分が完璧な英語を喋れているか、間違えていないかは気にせず、日本語混じりでも、こちらが「伝えよう!」という意思を持つのがすごく大事だと気づきました。

それに気づいたのは他の常翔生も同じです。私は小学生の頃から英語を学んでいましたが、そこまで英語が得意ではない子も含め、英語に対する壁みたいなものがなくなって、英語を喋ることを恐れなくなりました。でも自分の英語力が「伝えよう!」に追いつくまでは「もう少し頑張ろう」。そんなふうに思うように変わったと思います。

修学旅行ではオーストラリアの人とたくさん会話する機会がありました。「伝えよう!」という気持ちを持ってからは、スムーズに会話ができるようになり、それは学校での事前学習のおかげもあったと思います。中2から「常翔STEAM」という特別授業で修学旅行を意識した実践英会話を学んできましたし、最後には「イングリッシュデイキャンプ」というイベントがあり、ネイティブとマンツーマンで空港や買い物での会話をロールプレイングすることもできました。ここで学んだフレーズは、修学旅行でも活用できたように思います。

また社会の授業でも先生が修学旅行を意識した授業をしてくれました。オーストラリアはイギリスの植民地だった時代があると学び、実際に現地でも紅茶の種類が豊富だったり、イギリスを感じる建物を発見しました。また乾燥帯が多いオーストラリアでは水を大切にしていると学んだことは、ファームステイで「シャワーは10分まで!」と言われ、ペットボトルの水が日本の倍近い値段がしたことで納得しました。「SDGsで水について言及されているのは、こういう国があることも関係しているのかな」と考えさせられたところもあります。

私には、オーストラリア修学旅行がきっかけで見つけた目標が2つあります。

1つは、オーストラリアで現地の人と喋っている時に、日本の組織に所属しつつ、海外に赴任して現地の人と日本人を結ぶ架け橋になれたらすごく素敵だなと思い、「外交官」に憧れを持つようになりました。

2つ目は、ターム留学でもう一度オーストラリアに行くことです。修学旅行前は「行けたらいいかな」といった感覚だったのですが、今は絶対に行くと決めています。

ターム留学に行ったら、オーストラリア人はもちろんアボリジニとも交流してみたいし、探究したいこともあります。オーストラリアは多民族国家ですが、修学旅行中に見た範囲では差別もなく、民族を超えてみんなが平等に笑顔で生活できているように感じました。そこが気になり、「何か工夫や秘訣があるなら知りたい!」と思ったので、それについてもターム留学中にリサーチしてみたいと思っています。

グローバルシチズンシップを

育んで欲しい。

校長補佐

本校はスクールポリシーに「グローバルシチズンシップを身につけた自律的学習者を育成する」を掲げています。単に外国語が話せる人ではなく、世界という高い視座で物事を考える事ができる人を育てようという方針です。

常翔学園中学校開校から15年が経ちますが、修学旅行先を沖縄から海外に変更したのはこのポリシーを踏まえてのことでした。またオーストラリアのケアンズを選んだ理由としては、本校では国際交流を重視していましたので、満足できる現地校交流ができるところを探したら、ケアンズがベストだったためです。もちろん英語圏で治安が良く安全で、時差も少ないということや、大自然に触れることができることも大きな理由です。

オーストラリア修学旅行を企画してから、事前学習にも力を入れました。中2ではまずオンラインで、訪問予定の施設を現地の人に紹介しても来ながら歴史や文化自然について学ぶ機会を3回ほど設けました。次に本校では探究・キャリア教育として「常翔STEAM」という特別授業を行なっているのですが、ここにオーストラリア日常英会話も取り入れました。もともと8名のネイティブ英語教員を特別講師として招き、SDGsをテーマに週2時間の少人数制英会話プログラムを実施していたのですが、うち半分を日常英会話にした形です。これは生徒に非常に好評ですし、2025年度からは中2での1年間を通じての取り組みとしましたので、より修学旅行に向けたの流れがスムーズになると思います。

2025年度からは、高校2年生からの進路別コースに、海外大学進学も視野に入れた「グローバル探究コース」を新設しました。実は本校には毎月平均で2回ほど姉妹校を含む海外の学校の訪問があり、年間数百名の海外中高生の訪問を受け入れています。そんなグローバルな環境も、このコースの生徒には最大限に活躍してもらう計画です。またMさんが利用予定の3ヶ月のターム留学(オーストラリア、ニュージーランド)のほか、オーストラリア姉妹校への1年留学の機会も設けており、活用する生徒が増えることを期待しています。