“帝塚山史上初 ”開催!

3カ国合同国際交流コンサートとは?

1989年から交流が続くシンガポールのAngio-Chinese Junior College(以下ACJC)と、2025年6月に正式に姉妹校協定を締結した台湾の永和國民中学/New Taipei Municipal Yonghe Junior High School(以下Yonghe)を自校に招き、「ACJC+Yonghe+帝塚山」の3校で初開催された合同演奏会。前日に来校したYongheの生徒は、弦楽部などの生徒の家庭にホームステイ。

演奏会終了後は、校内の食堂で一緒にランチを楽しんだほか、書道や茶道といった日本文化を体験してもらうなど、ステージ以外でも交流の場を用意して親睦を深めました。

音楽で心と心が通じ合う、

音楽で心と心が通じ合う、

その素晴らしさを生徒全員が体感!

<コーラス部>

ソプラノ担当・元部長 Hさん(高3)

ソプラノ担当・部長 Tさん(高2)

テノール担当・副部長 Fさん(高2)

<弦楽部>

チェロ担当 Nさん(高2)

ビオラ担当・副部長 Kさん(高2)

バイオリン担当 Iさん(高2)

準備期間は1カ月半、3校合同のリハーサルは本番当日の朝のみ

『3カ国国際交流コンサート』(以下、合同演奏会)は初の試みでした。どのように練習を進めていったのでしょう?

Hさん(コーラス部)

コーラス部は、部員全員の声質をもとにまず各パートの割り振りを決めて、そこから各自が個人練習に入っていきました。

Fさん(コーラス部)

個人練習をスタートしたのは4月中旬で、本番まで1カ月と少ししかなかったこともあり、いつも以上に気合いを入れなければと思いました。

Tさん(コーラス部)

そうしてまずは個人レベルで歌の精度を高め、本番の数日前からコーラス部全員で合わせていって全体の合唱の完成度を上げました。

Iさん(弦楽部)

弦楽部も4月の半ばあたりから練習をスタートしました。

Nさん(弦楽部)

他の演奏会や大会に臨む時と同じく、演奏曲の楽譜を見ながらまずは個人練習をしたり、パート練習を行ったりしました。

Kさん(弦楽部)

3カ国の合同演奏会だからといってあえて特別なことはせず、基本的にいつも通りの練習を部員全員が行っていくという感じで弦楽部は進めました。

コーラス部、弦楽部、吹奏楽部で一緒に合わせる練習もしっかり行ったのでしょうか。

Tさん(コーラス部)

弦楽部、吹奏楽部と一緒に合わせたのは、当日の朝のリハーサルが初めてでした。

Iさん(弦楽部)

吹奏楽部とは本番の3日前から一緒に合わせ始めました。コーラス部と合わせたのは本番当日のリハーサルの時だけです。

練習を進めていく中で、大変だったこと、不安に感じたことはありましたか。

Fさん(コーラス部)

個人練習では、自分がどういう音程で歌えばよいのかをしっかり確認しておかなければなりません。しかし、面倒くさがりの性格なのでつい早く歌いたくなってしまいました(笑)。個人的にはそれを堪えるのに苦労しました。また当日のリハーサルで、自分が経験したことのない歌い方をするシンガポールの生徒を見て、そこに自分の歌をどう溶け込ませるか悩みました。

Tさん(コーラス部)

皆と実際に合わせると、帝塚山のコーラスとACJC やYongheのコーラスとで若干空気が違うと感じました。所々で「えっ? ここはそんな感じで歌うの!?」と驚かされ、当日のリハーサルでどこまで相手に合わせるべきか短時間で判断しなければならなかったことは大変でした。

Hさん(コーラス部)

英語とラテン語の楽曲を歌ったのですが、いずれも日本語とは違って「子音」をしっかり発音しなければならず苦労しました。特に「S」をクリアにして歌うのは、相当意識しないと上手くできませんでした。

Kさん(弦楽部)

今回の合同演奏会では、ビオラパートのトップ(首席の役割)をやらせてもらうことが決まっていました。その立場で隣りに座るACJCの生徒とコミュニケーションを取らなければならなかったのですが、事前に合わせる場が本番前のリハーサルしかなく、しかも英語で話さないといけなかったので、「コミュニケーションが取れなかったらどうしよう…」と不安になりました。

Iさん(弦楽部)

私は当日よりも事前の個人練習の時に「本番はどうなるのだろう……」と思っていました。個人練習の時は、自分のパートの音しか耳に入ってきませんから、その段階ではコーラス部や吹奏楽部と合わせるとどうなるのか、さらに海外の生徒と合わせるとどうなるのかがわからず、想像しながら練習するしかありませんでした。また、私はバイオリンのパートリーダーだったので、皆の座席を決める際は多少プレッシャーを感じました。

Nさん(弦楽部)

私も事前の個人練習の時が大変でした。難度が高い演奏の部分は指を速く動かさないといけないので、「本番で間違わずに弾けるだろうか…」と不安でした。また、コーラスが入る部分は音を抑える必要があり、そうした練習はこれまで弦楽部であまりやる機会がなかったので加減が難しいと感じました。

台湾の生徒は、弦楽部の生徒の家にホームステイ!

合同演奏会の前日に来校したYongheの生徒をホームステイで受け入れたのは、弦楽部員などの家庭。台湾の母語は中国語であるため初歩的な英語しか話せない生徒もいて、帝塚山の生徒はどのように意思の疎通を図ればよいのか困惑したそうです。それでも、自分がホスト側にいることを強く認識し、夕食の場では互いの国や文化、食のことを積極的に質問し合ううちにコミュニケーションが取れるようになり、台湾の生徒も自分が思ったことを気兼ねなく話すようになりました。そして翌日は、朝食を済ませると一緒に電車に乗って学校へ。演奏会の前は帝塚山の授業を見学し、授業の途中に行われた避難訓練にもYongheの生徒たちは参加しました。

歌と音楽で一つになれた瞬間は、感動で心が震えた!

実際に同じステージに立ち、3カ国の生徒と一緒に合唱や演奏を披露した時はどのような思いに至りましたか。

Tさん(コーラス部)

リハーサルの時間がわずかだったこともあり、ステージに立った時はかなりドキドキしました。しかし、いざ本番を迎え、各自で練習してきたものがパーンと合わさった時は「よしっ、完成した!」という達成感を得られ、この素晴らしい音楽の世界を皆と共有できたという喜びで感動しました。音楽は本当に言語や文化の壁を越えられると身をもって感じました。

Fさん(コーラス部)

自分の歌をどこまで溶け込ませるべきか悩むこともありましたが、一方でリハーサルの時に弦楽部と吹奏楽部と合わせた際、「この歌い方で正解」という感覚もつかんでいました。それが本番のステージではピタッとはまり、その瞬間、練習してきたことがすべて報われたと感じました。

Hさん(コーラス部)

私もリハーサルで弦楽部と吹奏楽部と合わせた時に“歌と楽器”が重なる素晴らしさと醍醐味を感じていたので、当日のステージはもっともっと大きな感動が得られると期待していました。本番はまさにその通りで、さらにACJC とYongheの皆さんも加わったので、感動が2倍にも3倍にもなって心が震えました。

Kさん(弦楽部)

自分たち弦楽部だけで練習している時とは違い、本番ではコーラスと管楽器が見事に重なり合うので、「音楽の世界って、こんな感じで大きく広がるんだ!」と胸が高鳴りました。パズルでいえば、本番のステージはすべてのピースがピタッとはまって完成する喜びがあり、それが快感でした。

Nさん(弦楽部)

私もKさんと同じです。本番のステージで皆が一つになった瞬間は「すごい!」と心の中で叫び、演奏を終えたあとは得も言われぬ幸福感に包まれました。その瞬間、頑張って練習してきて本当によかったと思いました。

Iさん(弦楽部)

今回の合同演奏会はACJC とYongheの皆さんも一緒にステージに立ち、3カ国合同だからこそ、あらためて「国や言語を越えてつながり合える音楽ってスゴい!」と肌身で感じることができました。

3カ国の合同演奏会を経験したことで、自分自身がどのように成長できたと感じますか。

Tさん(コーラス部)

最初は姉妹校の皆さんに対して“気を遣うべきお客さん”という意識が働き、それが私の中の壁になっていました。でも、一緒にリハーサルを行い、楽譜を見ながらコミュニケーションを取るうちに「同じステージに立つ仲間なんだ!」と心から思え、単に自分が相手に合わせるだけではダメだと思いました。そこから意志をもってコミュニケーションを取れるようになったので、そこが一番の成長です。

Fさん(コーラス部)

ACJC 、Yonghe、帝塚山のそれぞれで母語が異なるので、合同で演奏会をやると聞いた時は多少の不安もありました。しかし、リハーサルで身振り手振りも交えてコミュニケーションを取るうちに、僕も海外の皆さんを“一緒に歌う仲間”と思えるようになり、全然知らない人たちとも音楽を通じて共感・協力し合えるとわかりました。それを体感できたのは良かったです。

Hさん(コーラス部)

当日のリハーサル時間は20分ほどで、途中、全体の説明もあったので、実際に皆と合わせることができたのは10数分でした。でも、そのわずかな時間で「今、この瞬間に何をすべきか」を考え、その場で判断して行動できたので、そこは合同演奏会を経験して成長できたところです。普段から“短期集中”という言葉は頭にありますが、その大切さをあらためて実感できました。

Nさん(弦楽部)

今回の合同演奏会は、帝塚山の生徒だけでも200人ほどいて、そこにACJC とYongheの生徒が加わり、大規模な人数になりました。でも、そこに埋もれてしまってはいけないし、私はチェロのパートリーダーでもあったので、まわりの状況に目を向ける、先生に頼らず自ら判断する、ということを強く意識し、リハーサルの時から臨機応変に対応できました。そこが成長できたところです。

Iさん(弦楽部)

私も臨機応変に動く大切さに気づかされました。もちろん、それは普段の練習の時から意識していることですが、今回は姉妹校の生徒を導く役割もあったので、より集中して行動しました。そして何より、自分から積極的に英語で話しかける姿勢をもつことが大切だと実感できました。

Kさん(弦楽部)

私は本番を迎える前から「自分の英語が伝わらなかったらどうしよう……」とドキドキしていました。実際、リハーサルで私から海外の生徒に話しかけても会話が盛り上がらなかったので少し落ち込むこともありました……。でも、演奏後に皆さんと一緒にランチやお菓子パーティーをした際、勇気を出して初対面の人と話すとかなり盛り上がったので、自分に自信がつきました。コミュニケーションを取るには、相手の反応を気にせず、まずは自分から積極的に話すことが大事だと気づくことができました。

合同演奏会後も、引き続き海外の生徒と親睦を深めた!

合同演奏会終了後は、学校の食堂で一緒にランチやお菓子を食べながらの親睦会を開催。Yongheの生徒たちは別れを惜しみながらその日の午後に帰国の途につき、もう一日滞在するACJCの生徒は翌日に奈良の街や名所を観光。そこへ授業を終えた帝塚山の生徒たちも合流し、近鉄奈良駅周辺の飲食店で夕食を共にしました。その夕食の場で交わされる言葉は、もちろん英語。帝塚山生の中で英語が得意な生徒は翻訳役を買って出て各テーブルを回り、また、英語が不得手な生徒も積極的に会話に臨み、皆が最後の交流の場を楽しみました。

音楽で国際交流ができることを

音楽で国際交流ができることを

生徒自ら実感

コーラス部顧問 福原瑞木 先生

今回生徒たちが感じたように、私自身も「音楽は、言語を介さないコミュニケーションツールの一つである」ということを、リアリティをもって実感できました。コーラス部の生徒は、リハーサルの時にシンガポールの生徒の「このような気持ちで歌いたい」「こういう歌い方で楽曲の世界観を表現したい」という思いを英語のやり取り以外の“互いの空気”の中で感じ取ることができたといい、それは生徒にとってまさに初めての体験だったと思います。今回の合同演奏会は本校としてもチャレンジングな試みではありましたが、生徒たちに「本当に音楽で国際交流ができるんだ!」と感じさせてあげることができたので、それが何よりの収穫でした。ぜひ今後もこうした機会を一つでも多く作っていきたいです。

今回の経験をきっかけに、

交流の輪を広げてほしい

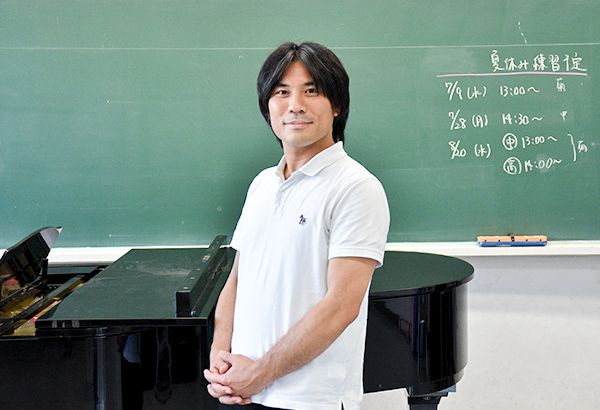

弦楽部顧問 寺島洋之 先生

「自分の英語に自信がない……」。そう思っていた生徒も、同じ譜面に向かい、同じ楽器を持って演奏すれば、共有できる世界は限りなく広がると実感できたでしょう。それが音楽の力であり、交流の輪は音楽によってさらに広げることができます。合同演奏会を実施した一番の狙いは、それを生徒に感じてもらうことでした。ある生徒は、英語で日常会話をする時より、リハーサルで音楽の話をした時のほうが、コミュニケーションが取れたと言いました。それを聞いた時、音楽を通した国際交流の意義を私たち教員もあらためて感じました。今回の経験を機に、生徒たちには他国の同じ世代とさらに交流の幅を広げていってほしいと思っています。もちろん、学校としても今後様々な形でバックアップしていきます。