2017年8月、四條畷学園中学校で、中学生を対象としたプログラミングワークショップが開催された。現役の研究者をファシリテーターに招き、プログラミングの実習だけでなく、動画による事例紹介や、チームごとのディスカッションを実施するなど、「VR・AR」「IoT」「AI」といった最新テクノロジーの全貌に触れるプログラムになった。

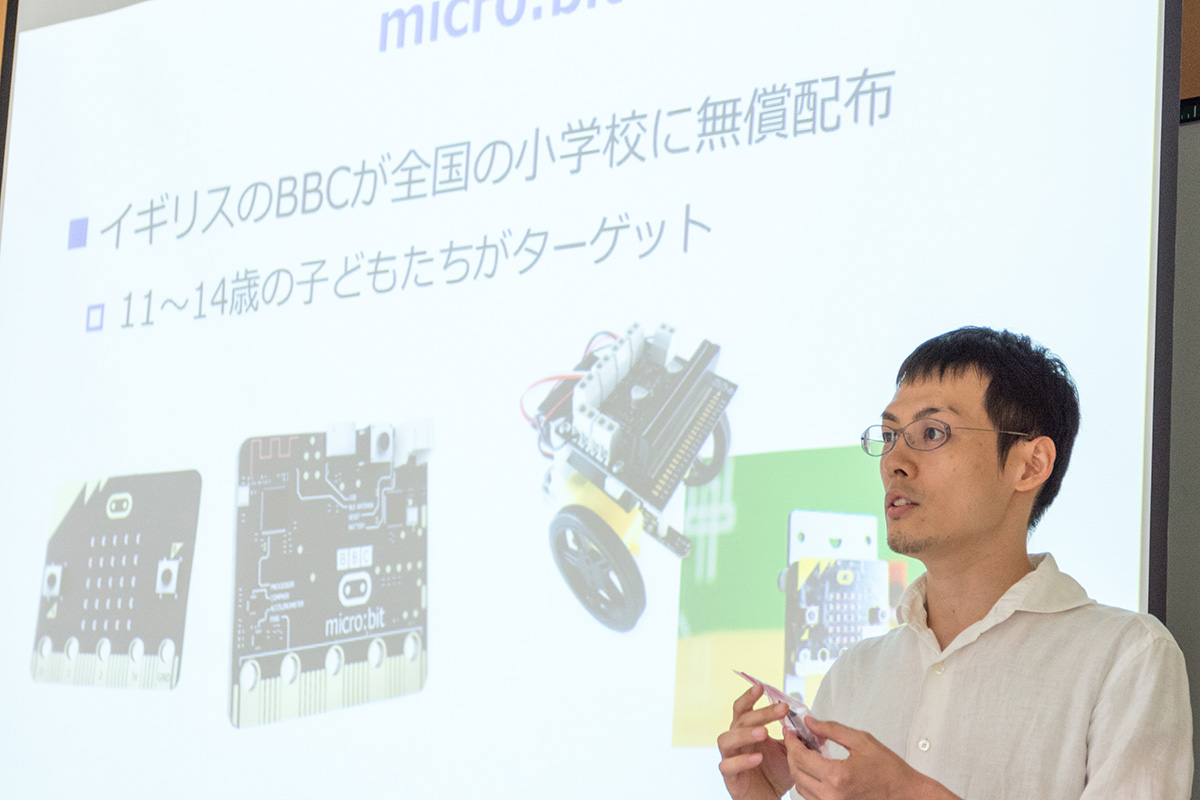

さらに、今回は、ワークショップの2週間前に、日本発売を開始したばかりのイギリスのプログラミング教育向けマイコンボード「micro:bit(マイクロビット)」を使用するなど、昨年以上に充実した内容となった。ワークショップは「VR・AR」「IoT」「AI」の3部構成で、2日間にわたって実施。ファシリテーターは、京都大学や京都工芸繊維大学でヒューマンエージェントインタラクション、インタラクションデザインなどを研究、現在、武庫川女子大学生活環境学部で講師をされている尾関基行さん。

さらに、今回は、ワークショップの2週間前に、日本発売を開始したばかりのイギリスのプログラミング教育向けマイコンボード「micro:bit(マイクロビット)」を使用するなど、昨年以上に充実した内容となった。ワークショップは「VR・AR」「IoT」「AI」の3部構成で、2日間にわたって実施。ファシリテーターは、京都大学や京都工芸繊維大学でヒューマンエージェントインタラクション、インタラクションデザインなどを研究、現在、武庫川女子大学生活環境学部で講師をされている尾関基行さん。

Chapter-1 VR・AR

1日目は、VR・ARの事例紹介からスタート。VRは「仮想現実」、ARは「拡張現実」のこと。「拡張現実」とは聞きなれない言葉かもしれないが、現実に仮想を付けたしたもの全般をさし、エンターテインメント分野では、プロジェクションマッピングなど様々な事例がある。 一例として、初音ミクのライブ動画が紹介されると、音楽に合わせて体を動かす生徒もいるなど大盛り上がり、中学生には、なじみが深い技術のようだった。

一例として、初音ミクのライブ動画が紹介されると、音楽に合わせて体を動かす生徒もいるなど大盛り上がり、中学生には、なじみが深い技術のようだった。

その後は、グループごとのディスカッションが行われた。困っていることをVR・ARで解決できないか考えるディスカッションでは、自宅でも手軽に勉強できるように、学校に関することをすべてVRにしてほしいという意見が出た。それに対して尾関さんから、実は、インターネットの世界では、教育をVR化する流れにあり、海外の有名大学の多くは、講義を映像化し、無料配信しているという話が出た。英語を聞き取れれば誰でも、世界最高の講義が受けられる状況というのは、英語の勉強へのモチベーションになったのではないだろうか。

その後は、グループごとのディスカッションが行われた。困っていることをVR・ARで解決できないか考えるディスカッションでは、自宅でも手軽に勉強できるように、学校に関することをすべてVRにしてほしいという意見が出た。それに対して尾関さんから、実は、インターネットの世界では、教育をVR化する流れにあり、海外の有名大学の多くは、講義を映像化し、無料配信しているという話が出た。英語を聞き取れれば誰でも、世界最高の講義が受けられる状況というのは、英語の勉強へのモチベーションになったのではないだろうか。

一例として、初音ミクのライブ動画が紹介されると、音楽に合わせて体を動かす生徒もいるなど大盛り上がり、中学生には、なじみが深い技術のようだった。

一例として、初音ミクのライブ動画が紹介されると、音楽に合わせて体を動かす生徒もいるなど大盛り上がり、中学生には、なじみが深い技術のようだった。 その後は、グループごとのディスカッションが行われた。困っていることをVR・ARで解決できないか考えるディスカッションでは、自宅でも手軽に勉強できるように、学校に関することをすべてVRにしてほしいという意見が出た。それに対して尾関さんから、実は、インターネットの世界では、教育をVR化する流れにあり、海外の有名大学の多くは、講義を映像化し、無料配信しているという話が出た。英語を聞き取れれば誰でも、世界最高の講義が受けられる状況というのは、英語の勉強へのモチベーションになったのではないだろうか。

その後は、グループごとのディスカッションが行われた。困っていることをVR・ARで解決できないか考えるディスカッションでは、自宅でも手軽に勉強できるように、学校に関することをすべてVRにしてほしいという意見が出た。それに対して尾関さんから、実は、インターネットの世界では、教育をVR化する流れにあり、海外の有名大学の多くは、講義を映像化し、無料配信しているという話が出た。英語を聞き取れれば誰でも、世界最高の講義が受けられる状況というのは、英語の勉強へのモチベーションになったのではないだろうか。Chapter-2 IoT

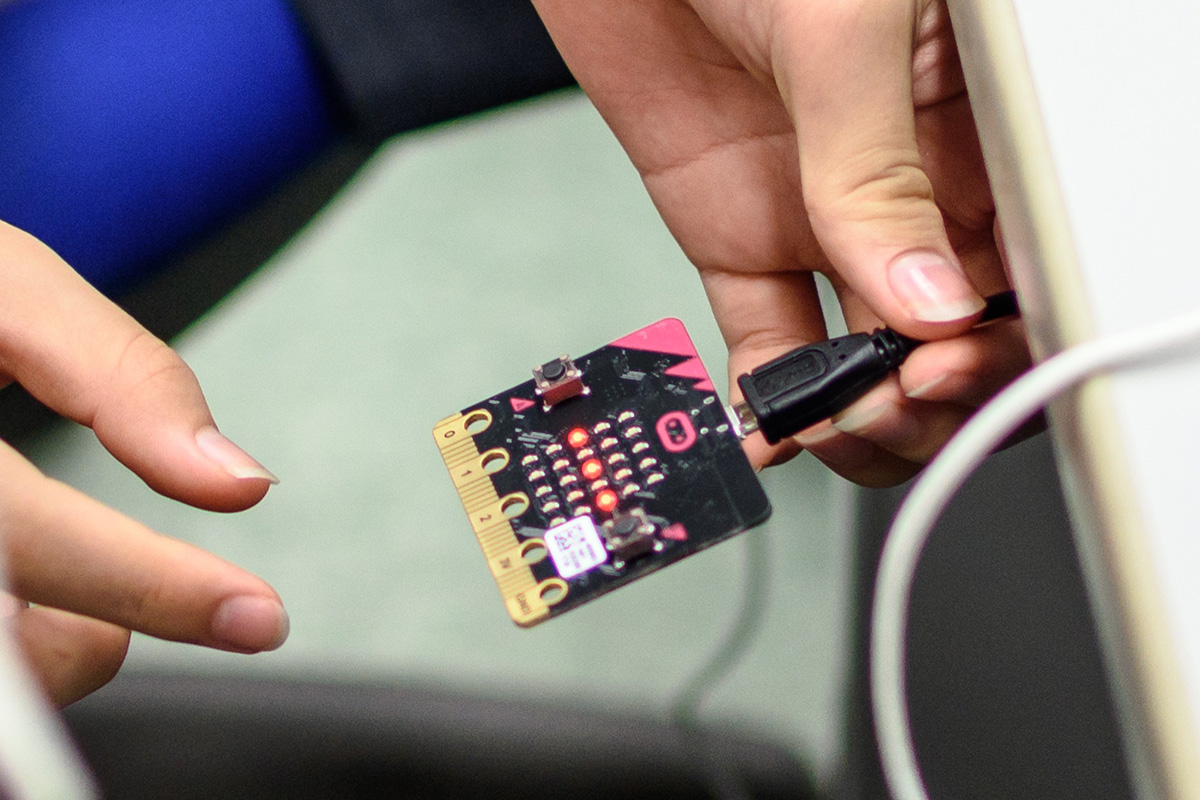

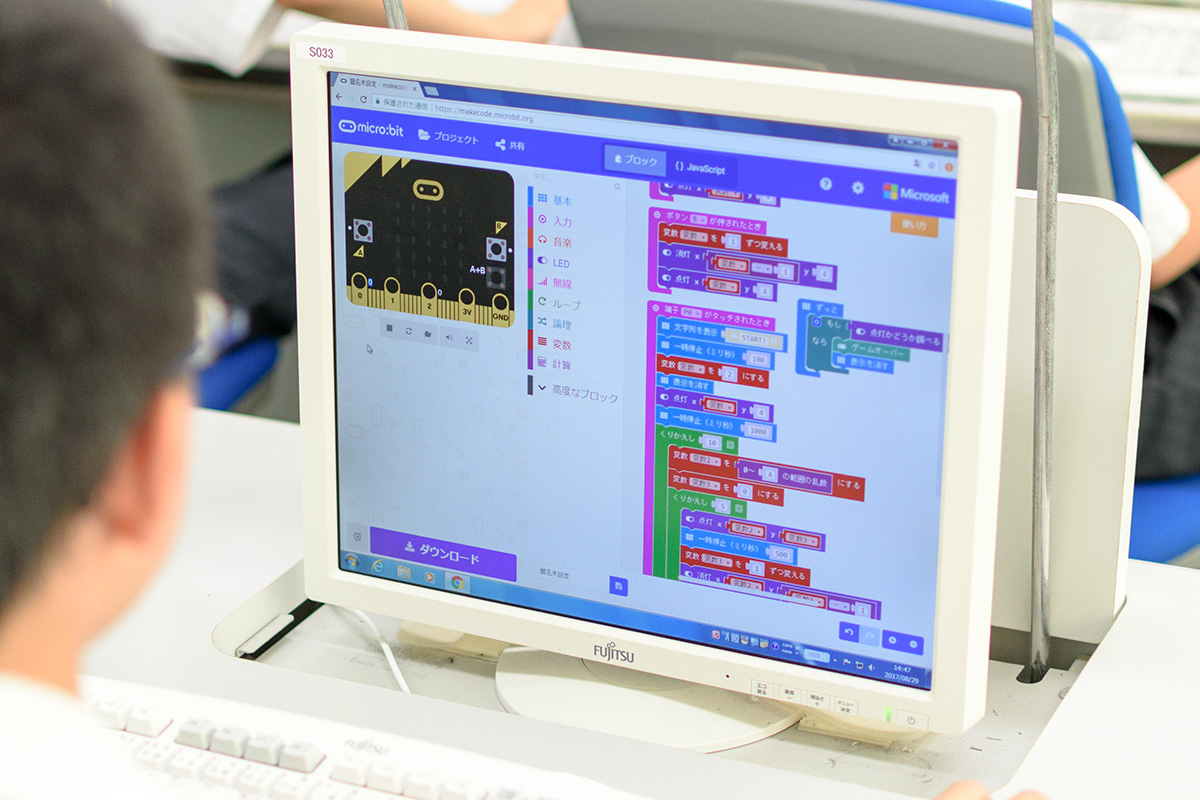

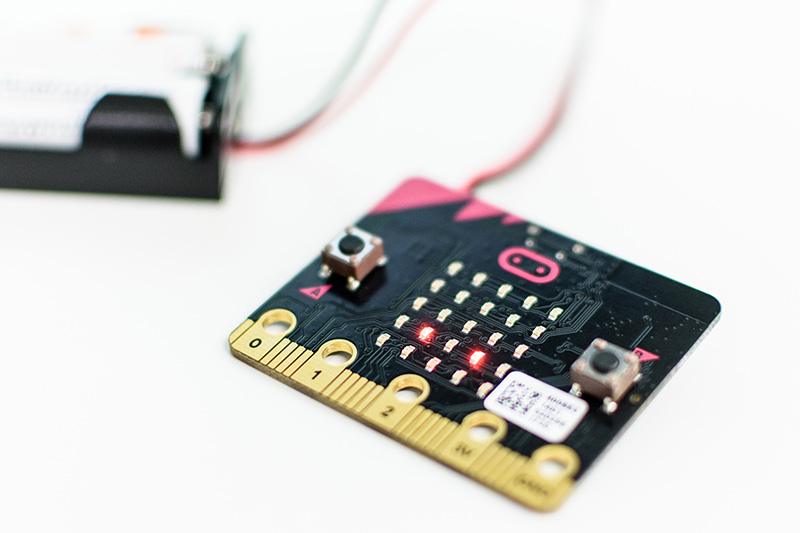

続いてIoT(モノのインターネット)の話になった。事例紹介もそこそこに、micro:bitを使った実習のスタートが告げられると、楽しみにしていたのか、ガッツポーズをする男子生徒もいた。micro:bitは教育用に開発された簡易的なマイコンボードだが、1995年のコンピューターに匹敵する処理速度をもち、IoTを学習するにはうってつけの教材だ。 まずは、全員で、micro:bitを再現したプログラミング用の画面に、数字を表示させるプログラムを組んだ。全員の画面に数字が表示されると「皆さんは、今、晴れてプログラマーになりました」と尾関さん。生徒たちからも笑みがこぼれていた。

まずは、全員で、micro:bitを再現したプログラミング用の画面に、数字を表示させるプログラムを組んだ。全員の画面に数字が表示されると「皆さんは、今、晴れてプログラマーになりました」と尾関さん。生徒たちからも笑みがこぼれていた。

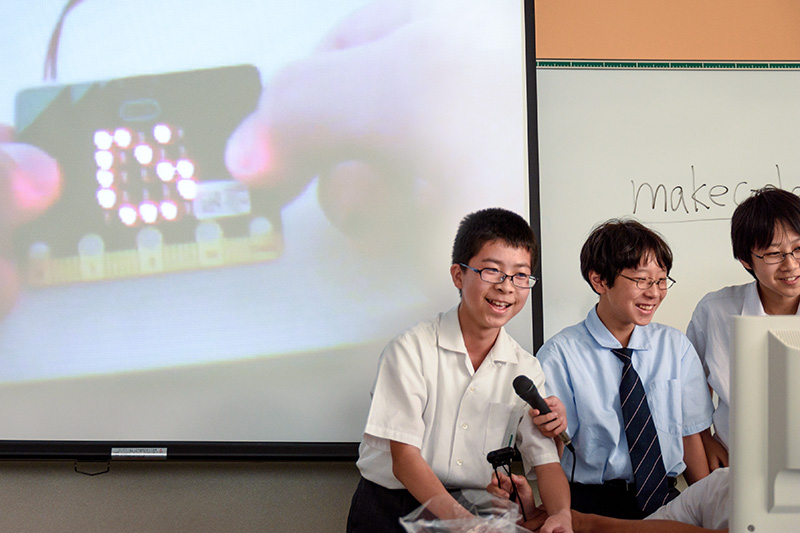

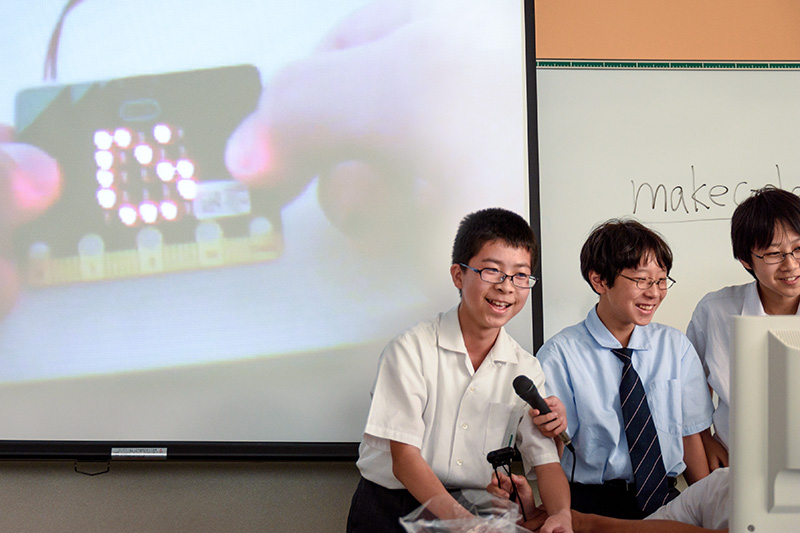

micro:bitによる実習は、2日目も引き続き行われた。2日目には、全員が簡易的なゲームを制作。 各グループから代表者が選ばれ、発表会が行われた。落ちてきたボールを拾う、ボールをよける、ジャンケンをするなど数時間で開発したとは思えない凝ったゲームが次々に発表され、歓声があがった。生徒の中には、1日目の実習が面白かったので、micro:bitをネットで購入したというツワモノもいた。

各グループから代表者が選ばれ、発表会が行われた。落ちてきたボールを拾う、ボールをよける、ジャンケンをするなど数時間で開発したとは思えない凝ったゲームが次々に発表され、歓声があがった。生徒の中には、1日目の実習が面白かったので、micro:bitをネットで購入したというツワモノもいた。

まずは、全員で、micro:bitを再現したプログラミング用の画面に、数字を表示させるプログラムを組んだ。全員の画面に数字が表示されると「皆さんは、今、晴れてプログラマーになりました」と尾関さん。生徒たちからも笑みがこぼれていた。

まずは、全員で、micro:bitを再現したプログラミング用の画面に、数字を表示させるプログラムを組んだ。全員の画面に数字が表示されると「皆さんは、今、晴れてプログラマーになりました」と尾関さん。生徒たちからも笑みがこぼれていた。micro:bitによる実習は、2日目も引き続き行われた。2日目には、全員が簡易的なゲームを制作。

各グループから代表者が選ばれ、発表会が行われた。落ちてきたボールを拾う、ボールをよける、ジャンケンをするなど数時間で開発したとは思えない凝ったゲームが次々に発表され、歓声があがった。生徒の中には、1日目の実習が面白かったので、micro:bitをネットで購入したというツワモノもいた。

各グループから代表者が選ばれ、発表会が行われた。落ちてきたボールを拾う、ボールをよける、ジャンケンをするなど数時間で開発したとは思えない凝ったゲームが次々に発表され、歓声があがった。生徒の中には、1日目の実習が面白かったので、micro:bitをネットで購入したというツワモノもいた。

プログラミング授業のダイジェスト動画

Chapter-3 AI

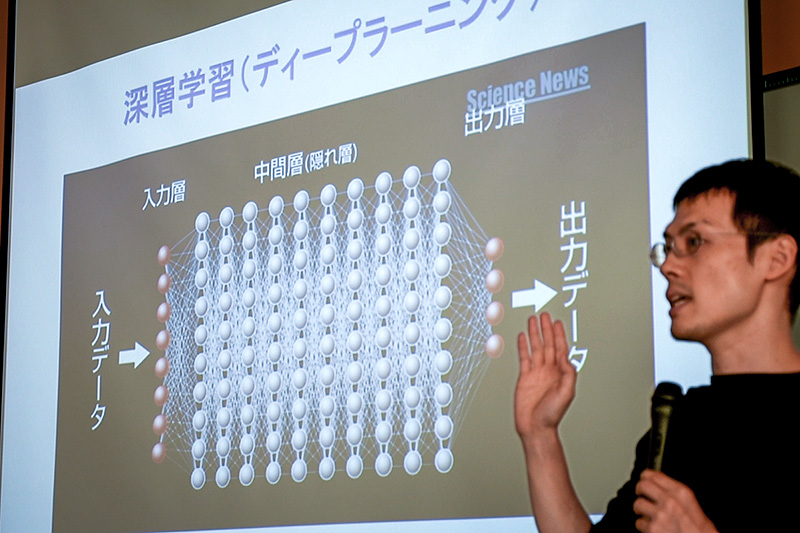

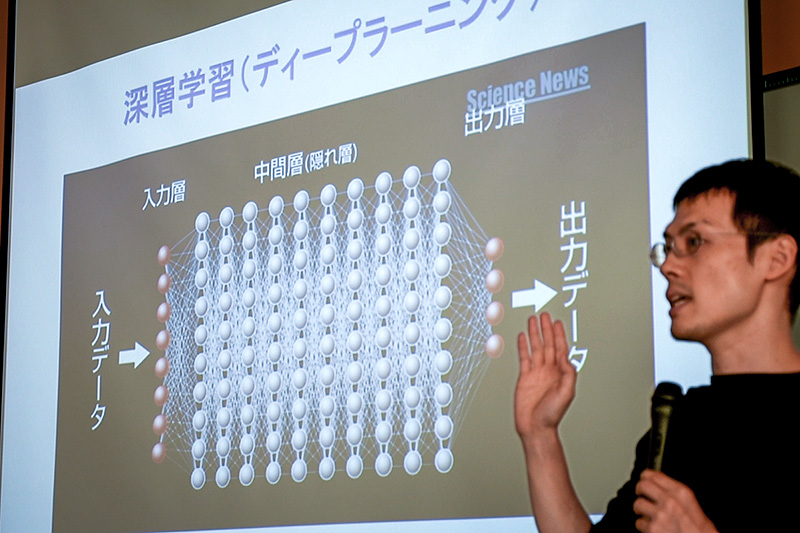

2日目の最後は、AI(人工知能)に関する講義が行われた。AIが急速に進歩している理由や、音声認識、画像処理の最新事例など高度な話題が続いたが、プログラミングを実際に経験した生徒たちには、臨場感のある話としてスムーズに理解できたかもしれない。 実際、その後の「人工知能でどんなことをしたいか」というディスカッションでは、「子供だけで乗れる自動車が欲しい」「AIのペットが欲しい」など、IoTに関係するアイデアが数多くでていた。中には、宿題をやってくれるAIがほしいというアイデアもあって、見に来ていた先生が苦笑する一幕もあった。

実際、その後の「人工知能でどんなことをしたいか」というディスカッションでは、「子供だけで乗れる自動車が欲しい」「AIのペットが欲しい」など、IoTに関係するアイデアが数多くでていた。中には、宿題をやってくれるAIがほしいというアイデアもあって、見に来ていた先生が苦笑する一幕もあった。

それに対して、尾関さんからは「教えるということはAIにもできるし、生活分野でのAIやロボット利用も進んでいる。 そうなってくると、勉強を教えたり自分で料理をしたりすることは、仕事というよりも楽しみのためになるかもしれない」という未来予想が語られた。そして、AIに人間が支配されるイメージの映画やアニメは多いが、AIはそう簡単には人間化しないのではないかという話もあり、生徒たちを安心させた。ただ、AIと一緒に働く時代になることは間違いなく、コンピューターを学ぶことはますます大切になるだろうというメッセージが参加した生徒たちに贈られ、ワークショップは終了した。

そうなってくると、勉強を教えたり自分で料理をしたりすることは、仕事というよりも楽しみのためになるかもしれない」という未来予想が語られた。そして、AIに人間が支配されるイメージの映画やアニメは多いが、AIはそう簡単には人間化しないのではないかという話もあり、生徒たちを安心させた。ただ、AIと一緒に働く時代になることは間違いなく、コンピューターを学ぶことはますます大切になるだろうというメッセージが参加した生徒たちに贈られ、ワークショップは終了した。

実際、その後の「人工知能でどんなことをしたいか」というディスカッションでは、「子供だけで乗れる自動車が欲しい」「AIのペットが欲しい」など、IoTに関係するアイデアが数多くでていた。中には、宿題をやってくれるAIがほしいというアイデアもあって、見に来ていた先生が苦笑する一幕もあった。

実際、その後の「人工知能でどんなことをしたいか」というディスカッションでは、「子供だけで乗れる自動車が欲しい」「AIのペットが欲しい」など、IoTに関係するアイデアが数多くでていた。中には、宿題をやってくれるAIがほしいというアイデアもあって、見に来ていた先生が苦笑する一幕もあった。それに対して、尾関さんからは「教えるということはAIにもできるし、生活分野でのAIやロボット利用も進んでいる。

そうなってくると、勉強を教えたり自分で料理をしたりすることは、仕事というよりも楽しみのためになるかもしれない」という未来予想が語られた。そして、AIに人間が支配されるイメージの映画やアニメは多いが、AIはそう簡単には人間化しないのではないかという話もあり、生徒たちを安心させた。ただ、AIと一緒に働く時代になることは間違いなく、コンピューターを学ぶことはますます大切になるだろうというメッセージが参加した生徒たちに贈られ、ワークショップは終了した。

そうなってくると、勉強を教えたり自分で料理をしたりすることは、仕事というよりも楽しみのためになるかもしれない」という未来予想が語られた。そして、AIに人間が支配されるイメージの映画やアニメは多いが、AIはそう簡単には人間化しないのではないかという話もあり、生徒たちを安心させた。ただ、AIと一緒に働く時代になることは間違いなく、コンピューターを学ぶことはますます大切になるだろうというメッセージが参加した生徒たちに贈られ、ワークショップは終了した。

参加した生徒の声

Iくん(中学2年)

プログラミングをするときの友達の発想が面白かった。逆に、自分のプログラムのアイデアを友達に試してもらうのも面白かった。

Iくん(中学2年)

プログラミングをするときの友達の発想が面白かった。逆に、自分のプログラムのアイデアを友達に試してもらうのも面白かった。 Fさん(中学2年)

プログラミングにはあまり興味がなかったが、実際にやってみると簡単で、興味が出てきたのでよかったです。

Fさん(中学2年)

プログラミングにはあまり興味がなかったが、実際にやってみると簡単で、興味が出てきたのでよかったです。 Nさん(中学2年)

未来がどうなるのか気になっていたので、未来のことが色々とわかってよかった。自動翻訳機を旅行とかで使ってみたい。

Nさん(中学2年)

未来がどうなるのか気になっていたので、未来のことが色々とわかってよかった。自動翻訳機を旅行とかで使ってみたい。