国際教育において抜きん出た存在感を放ち続ける巣鴨学園では、2024年度から新たなイギリス海外研修プログラム『Sugamo Beyond Borders』が始動。約2週間をかけてイギリス国内を北から南へ縦断する旅の行程や内容は、巣鴨学園の完全オリジナルメニューです。世界で活躍する人材を育むために真に必要な能力は何か?貴重な海外研修で心身に刻むべき経験は何か?旅で冒険してこそ得られるモヤモヤした気持ちをどうつないでいくか?を熟慮して組み立てられた類を見ない海外研修プログラム。その現地での内容抜粋と同プログラムに込められた思いを、『Sugamo Beyond Borders』(以下SBB)の発起人である岡田英雅先生にお聞きしました。

イギリス北部のスコットランド・スターリングからイングランド北部のダラム、最後はオックスフォードやロンドン(イングランド)へとイギリスを縦断し、生徒自身が選んだテーマを軸に各所で探究を続ける2週間の旅。英国の名門校で指導する3名の教員が、SBBの理念に沿って選んだ場所で地理・歴史・宗教・文化・産業・自然などあらゆる方向から講義を行い、宿泊施設に戻ればその日の気づきをコロキアム(振り返り)して討論する日々を送る。参加生徒は高校1・2年生36名。彼らは4つのテーマ(冒険、自立、国造り、チームワーク)を使って作成した志望動機書と英語の成績によって70名から選抜された。渡英前にオンライン講習が実施され、生徒自身が選択する現地での探究テーマは以下の8つ。

現地では生徒1グループ(6人)にイギリスの大学生1名がグループリーダーとしてつき、親身になって生徒たちをリードしつつサポート。帰国後にSBBの学びの成果を映像で英国教員にプレゼンテーションを行う。2024年度は、2024年8月1日~8月16日に実施された。

ジェンキンソン

先生

SBBの共同創設・立案者。SBBのプログラムデザインを岡田先生と共に作る。元イートン校の教員で、当時はイートン校サマースクールのチェアマンも担当した。専門は人格教育とグローバル教育。現在はフリーランスの教育コンサルトとして指導を続ける。岡田先生とは旧知の仲。

マクラウド

先生

現イートン校の体育と地理の教員。研修旅行作りを得意としSBBのプログラムに協力。SBBでは地理講義やリフレクションを行うとともに、海外研修で異例の体育授業も実施。イートン校の学生にも行っている実社会に通用するチームワークを鍛える授業を行った。

マクラウド

先生

イートン校、ケンブリッジ大学の卒業生で、現ウェリントンカレッジの歴史教員、オックスブリッジの入試担当副部長。巣鴨サマースクールと「Double Helix:Online」にも参加し、巣鴨の国際教育を熟知している。

グループリーダーは、SBBの理念を理解した6人の優秀な大学生。寄せ集めではなく、岡田先生とチャーリー先生が一人ひとり面接をして採用を決めた。オックスフォード大の看板学部PPE(Philosophy,Politics and Economics)の学生やハロウスクールで柔道部のキャプテンを務めた学生などが、SBBの旅に価値を見出し協力。年齢が近い生徒たちに刺激を与えるより良い成果を生み出した。

Sugamo Beyond Borders(SBB)の創設・立案者。巣鴨学園の「国際教育」を牽引。生徒の学びへの意識を変革するプログラム「Double Helix」を2021年に、2022年からは医療分野に特化した「Double Helix:Translational Medicine」を、他の私立中学校や世界の名門校の教員、医師、研究者と共に実施。2024年10月には、一般社団法人ダブル・ヒーリックスを設立した。

これまでのサマースクールは、安全面重視で「箱から箱への移動」が中心でした。航空チケットが手配され、現地ではバスで目的地とホテルの移動を繰り返します。有名校の教室を使った授業や主な観光地をめぐり、悪天候でも中止にならないように行程が組まれます。でも、それは新しい場所への旅の楽しみ方として正しいのか、と以前から疑問に感じていました。

新しい場所へ旅する素晴らしさは、苦労しながらでも自分で行動することや、その土地の文化や地理・歴史、自然環境や人に触れる経験をしたうえで自ら考え、気づくこと。それは今後の人生においてもとても大きな価値があります。そういった旅で得られる大切な要素を、もう一度海外研修に戻したいと思いました。

そこで、「冒険・自立・国造り・チームワーク」をテーマに巣鴨オリジナルの海外研修プログラムを自分で作ろうと思い立ち、チャーリー先生と相談しながら形にしたのが『Sugamo Beyond Borders(以下SBB)』です。

空港1泊のハプニングから

SBBへの参加募集にあたり、旅先で電車が来ない時も乗れないこともある、雨で予定がなくなることもある、何が起こるかわからないのが旅だということを生徒に話し、その意味を生徒が理解しているのか確認したいと考えて志望動機書のテーマにも「冒険」を入れました。

その「冒険」を生徒たちが最初に体験したのがイギリス到着時です。ロンドンのヒースロー空港に到着すると、目的地のエジンバラへ向かうための国内線が悪天候でキャンセルになりました。到着は夜の6時に近く、生徒はそこから航空会社の対応を6時間以上待ち、ホテルもいきなり確保できずに空港で1泊。いきなりのハプニングでしたが、「これが旅では当たり前。これを旅の一興だと思うことができれば人生は大きく変わるよ」と話しました。生徒たちは空港を「ホテルヒースロー」と呼んで、明るく一夜を過ごしました。

翌日の飛行機も満席で予約が取れず、同様の人たちと一緒に大荷物のまま超満員の電車で4時間かけてエジンバラへ移動。大変ではありましたが、これこそ望んでいた「冒険」を生徒に体感してもらえた出来事でした。このおかげでこの後の旅は良くなるばかりで、子どもたちの心構えも「こういうことがあるんだ」と強くなっていたと思います。

最初はエジンバラ(スコットランド首都)から北に1時間ほどバスで移動したスターリングにあるスターリング大学の寮で5日間生活しました。

スターリングでは朝にチャーリー先生による散歩がありました。スターリングの町の地形、成り立ち、発展の仕方、建物の特徴、住宅事情まで歩きながら解説してくれ、森に入れば生態系の授業へ移ります。

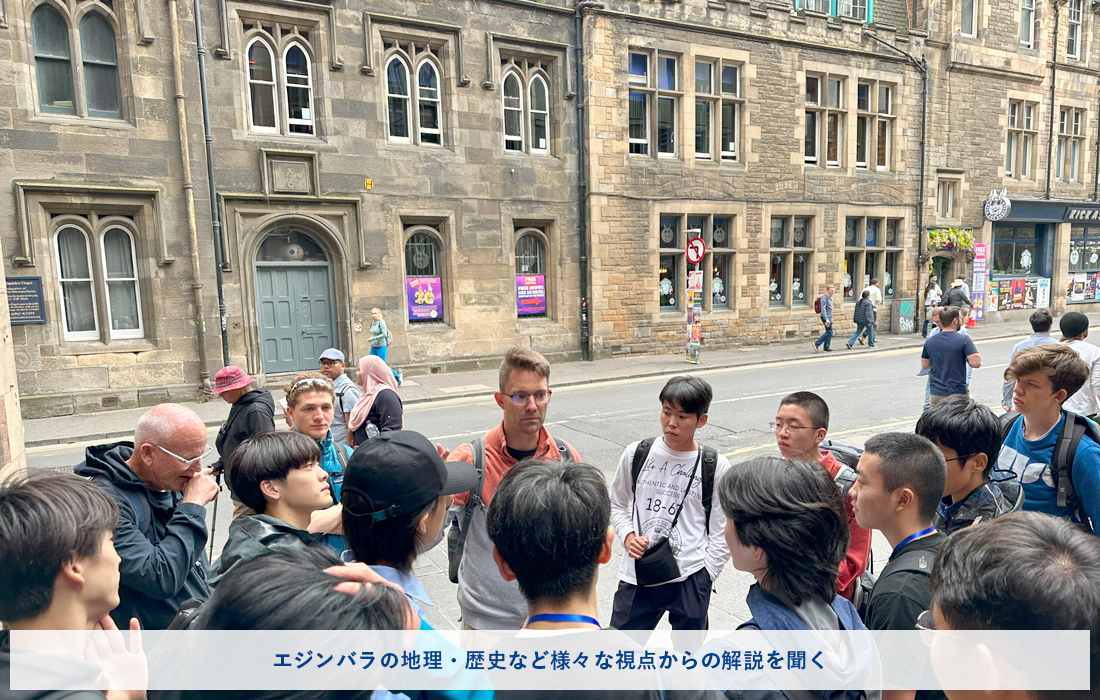

エジンバラでは、アーサーズ・シートという小高い丘の頂上まで登って街を一望してから、町に降りました。そうすると町の成り立ちが生徒によくわかるからです。街中では先生方が3ヶ所に分散し、チャーリー先生、フィル先生は地理的な視点で、トリスタン先生は歴史的な視点で説明してくれます。エジンバラ城では建物に使われている石と道路の石の比較、エジンバラの街並みの色の理由など、その地域の特性や住んでいる人々の考え方まで生徒は知ることができました。

旅をイギリス北部からスタートさせたのは、チャーリー先生の発案でした。北には自然がたくさんあり、スコットランドとイングランドの関係性を知ることができます。生徒も「スコットランドとイングランドは別の国。陸地続きなのに日本の大阪と東京という感じでは全くない」「戦いを繰り広げた歴史は絶対に消えないんだ」「なぜラクビーやサッカーの試合で激しく競い合うのかがわかった」と、スコットランドの独立心の強さや「イングランドとは違う」というスコットランドのプライドの醸成を肌で感じていました。

SBBではイギリスと日本の宗教観の違い、その違いによって作られる国について理解することも大きなテーマ。国際理解、異文化の違いとよく言われますが、「なぜ違うのか?」という根本を理解してから違いを理解しないと全く意味がわかりません。この国で育つとどういう考えになるか?そういう人たちの根本を形成しているものは何なのか?を理解して付き合っていくことが大事で、そこには宗教観や歴史、土地柄が大きく関係してきます。生徒たちは町や建物をただ見学するのではなく、そこにある深い意味や関連に気づき、違いを理解していきました。

高めるためのプレイと考察を繰り返す

体育教員であるフィル先生には、チームワークを高めるための体育の授業を行ってもらいました。ハンドボールに近い「エンドボール」というゲームで、ボールを持ったら走れずパスするしかなく、コミュニケーションを取らないとゲームが進行しません。プレイが終わると、ミーティングを開いて、自分たちの良さ、弱さ、相手チームの良さ、弱さをディスカッションした後、試合に戻る。これを何回も繰り返すことでチームとしてどうやって機能させるか、相手チームがチームとしてどうやって機能しているかを考察します。社会に出ると、チームで自分たちの強さや弱さを把握し、他者や他社の何が優れているのかを検討しますが、SBBでの体育授業はその練習の一つになりました。

高めるための振り返り「コロキアム」

SBBでは「振り返り」の時間をコロキアムと呼びます。昼間は訪問先でグループリーダーが生徒に「どう思う?」と常に問い、寮に帰ると先生たちが訪問先での今日の学びをもっと深めるような問いを生徒に投げかけます。

SBBは、生徒に気づかせること、観察能力(オブザベーション・スキルズ)を高めることを重視したプログラムですから、先生が「今日の城と昨日の城の建築様式の違いは?地理的には何が違う?」「なぜあの場所に建っているのだろう?」などと聞くことで、生徒は観察力を身につけ、見学しているときも常に「この違いはなんだろう?」「なぜなのだろう?」と意識して観察するようになります。その観察力こそ、”日本の国づくり”に使ってほしいもの。気づいたことに対して「では、日本はどうなっているのだろう?」と、彼らがもう一度日本を新しい目で見ることができるためのものなのです。

大人になると、’think outside the box’=「既存の枠組みにこだわらずに考えよ」と言われますが、学校の教室では教え込まれるばかりで、日本の生徒は自分の意見をなかなか言いません。それは疑問を持たずに先生が言った通りにすると効率よく点数が取れるからです。僕はそれがすごく嫌。人はそれぞれ感じることは違いますから、同じものを見ても違った意見を言って、それを聞いて「こんなに違うんだ、違っていいんだ」と思うことが肝心です。違うことに価値があるという経験をさせるために、SBBでは先生が生徒に毎日意見を聞きました。

8月6日に、エジンバラからイングランド北部のダラムへ南下しました。

世界遺産のダラム大聖堂内のステンドグラスの絵は文字が読めない人のために「人はこういうふうに生きるべきだ」ということが見て分かるようになっています。それを見て日本の神道と比較し、キリスト教との統治の違いを考え、イギリスと日本の “国造り”について思慮しました。

宗教的に重要なリンディスファーンでは、バイキングによる略奪からどうやって宗教的価値あるものを守ったのか?なぜ家を壊されてもモノを奪われても思想を守るのか?とチャーリー先生が問いかけ、生徒たちは考えます。コミュニティの倫理的な規範や人の生き方を宗教で教え込めた時代は良くても、宗教が薄れてきたら何をもって正しさを教えるのか。日本は宗教による統治ではないのに、比較的争いが少なくて平和の国としてやっていけたのはなぜか?など、いろんな場所を訪れ、たくさんの気づきが増えるにつれて、生徒たちの意見もより深いものになりました。

ダラムの野外劇場では、夕方から2時間をかけてイギリス2000年の歴史を振り返る野外劇を鑑賞。イギリスでの宗教の広がりや歴史がわかり、訪れた多くの地名も出てきて、生徒にはSBBの旅の意味も分かる劇だったと思います。ちなみにこの日は晴れましたが、野外劇場での鑑賞という天候に左右されるプログラムを外さなかったのもSBBならではでした。

1820年代から1950年代の炭鉱の町を再現したビーミッシュにも行きました。炭鉱夫がどんな仕事や生活をしていたのか。突然仕事やコミュニティがなくなってどうなったのか。そこでどのような経済政策がなされたのか。日本でもなくなってしまう産業はあり、その結果どうなるのか。そういった実際に行った場所でしか気づけない視点に気づき、他の人の意見も聞いてみる。そして自分はどう感じたかをまとめて、それを話し合う。観光前に情報を教え込まれるのではなく、何を感じたか、それはなぜかを討論することに意味があります。

発表は英語ですから留学先で学校の授業を受けているよりも英語を断然使いましたが、生徒にはイギリスに来たのだからと英会話を習う必要はなく、イギリスはどんな国なのかをあらゆる視点から肌で感じ取り、それを自分で考えることが大切だと伝えました。英語がわからなくても、現地に足を踏み入れて見て感じて、「じゃあ、日本はどうなっているんだろう?」と考えられないと、国際的視点を持っているとは言えないのです。

ダラムでの生活は、SBBのテーマのひとつ「自立」を生徒に求めました。生徒が自分で洗濯し、買い物をして朝食と昼食を作るのです。町にはTESCOやM&Sといったいろいろな種類のスーパーがあり、収入や人によって買い物をする店が異なり、売っているもの、値段の付け方、レジでの支払い方も違いますから、買い物も貴重な経験です。朝8時半に昼食の弁当を作って集合しますが、「朝起きられなかった」「弁当が作られなかった」という生徒もいました。洗濯も時間とお金をかけて1人ずつ少量で洗濯機を回していて「一緒にやれば、早いし安いのでは?」と言うと感心していましたね(笑)。

海外でのこうした経験は、「自立」にも「冒険」にもなります。日本での当たり前を自分が出来ないことを知る。「こうすればいいよ」とアイデアを出してくれる人に助けられる。学校では勉強や成績という基準ですが、社会に出たらいろんな興味を持った知恵のある人がいた方が力になってもらえます。生徒は大した料理を作ったわけではありませんが、それを「うまい!」とグループリーダーと一緒に食べ、とても楽しそうでした。

生徒は訪英前に1ヶ月のオンライン講習を受け、イギリスに関する事前準備をしています。なぜイギリスにはウエールズとイングランドとスコットランドがあるのか、各地の特徴、地域性などを学び、そのうえで一人一人が8つのテーマの中から1つを選びます。そのため同じ旅をしていても、1人の生徒はInvasion[侵略]、別の生徒はNationalism[国家主義]をテーマにしていますから、同じものを見ていても全く違う視点がディスカッションで出てきます。その違った視点を共有することが重要で、「そんな風にも見えるのか」「実はこんな風に考えているんだ」と思えて、他者と学び合う面白さ、さらには自分だけの視点の限界も感じます。

そういった自分には気づけないものがあったり、思いつきもしなかったり、違いを知ったからこそ気づける視点があったりすることが面白い。それを生徒に経験し、実感してほしくて、SBBのプログラムに8つのテーマを取り入れました。

冒険の旅を気づきと疑問で貫く

最後は、オックスフォードのベリオールカレッジで3日間過ごします。学際的なオックスフォードでもそれぞれが経験や気づきを追い求めました。

ロンドンではバッキンガム宮殿へ行くだけでなく、そこから近いブリック・レーンという移民が到着すると最初に暮らす地域にも行きました。店がたくさん並び、建物やシャッターにたくさんの落書きがあって生徒は怖がっていましたが、そこでも「落書きする人はどういう人か」「なぜたくさんの国のレストランが集まっているのか」を考えました。ちょうど生徒たちも旅を始めて2週間近く経っていて「日本食が食べたい!」と言っていましたから、「誰でも自分の国で食べていたものを食べたい。そういった食の価値観を変えられないのに文化的な価値観を変えられるだろうか?移民を抱えるとはどういうことか?多様性とはなんだろう?日本ではどうだろう?」と問いかけました。

そして、英語が話せても、こういった視点を持てない人を国際人とは言えない。こういった現実を肌で感じて日本に帰った時に「移民政策をどうするか?」「考え方の違う人が自国に入ってきた時にどう仲良くするか?」などを考えられる人にならないと国際社会で生きる意味がないという話をしました。SBBのプログラムも終盤で、多くのものに触れてきた生徒たちは深くうなずいていましたね。

2日目の夕食はオックスフォード大の教授レベルの人しか入れない特別な場所でのフォーマルディナーでした。「Double Helix」の講師である松宮陽輔氏の働きで手配してもらったのですが、最近日本ではわかりづらくなっているハレの日を生徒に体験させたいという考えがありました。特別な場所にふさわしい服を着て参加するために、荷物が増えるから嫌だと言っていた制服を持ってきてもらうと、文句を言っていた生徒もこの場所に入った瞬間に背筋が伸びて、「やるべきときはちゃんとやらないといけない」ということをわかってくれたと思います。

モヤモヤしながら旅を終えることがSBBの理想

SBBでは各場所を視察するときに、どういう人が住んでいるのかという社会的な面、どういう産業があるのかという経済的な面、どういった学校や商業施設があるのかといった環境的な面の3点から考えようと最初に生徒に伝えていました。2週間の旅を続けたので、生徒は新しい場所ごとにその3点から徐々に見られるようになって、さらに自分なりに発展させて「これはどうか?」「あれはどうしてか?」と考え続けるようになりました。

今の子どもたちは、答えを出して正解をもらう生活に慣れていて、むしろ可能性がいっぱいあることに不安を感じます。でも答えが出ないものに取り組み続けたり、考え続けたり、自分なりに答えを出したりする力こそが人にはとても大事です。大人になっても自分が考え続けなければ、誰も自分のために答えを出してはくれません。

生徒は「SBBの旅の答えは何なのか?」と正解を求めるのですが、答えはこれから自分で出すもので、モヤモヤ感を持って終わるのが一番理想だと思っています。そうすれば大人になっても常にモヤモヤ感を持ち、問いを見つけ、考え続けながら、自分で答えを出していくでしょう。答えが出ないものを嫌悪するのではなく、人生とはそういうものだと思って生きていってほしいのです。SBBは「明確な答えが出ない。もっとこうできないのか?」という思いを持ち続けることに意味があることを知る旅です。

国際教育というと英語力ばかり着目されますが、英語が話せても、思いやりがない、協調性がない、教養がない、忍耐力がない人と一緒に仕事はしたくありません。観察能力をつける、チームで行動した時にお互いを思いやれる、協調性がある、自分の意見を言えて違う意見も認め合える。SBBのプログラムに盛り込んだそういった能力こそが国際教育で育まれるものだと思っています。

参加生徒には英語が得意ではなかった生徒もいましたが、グループリーダーの話を必死で聞いて必死で喋っているうちに英語ができるようになり、SBB終了後も勉強をしたくなったと言っています。SBBで何が一番変わったかというと、お昼ご飯を自分で作るようになった、家の片付けをするようになったという生徒もいます。日本での物事を見る目が変わったという意見もありました。そのすべてが嬉しいし、新しいプログラムSBBを作って良かったと思います。