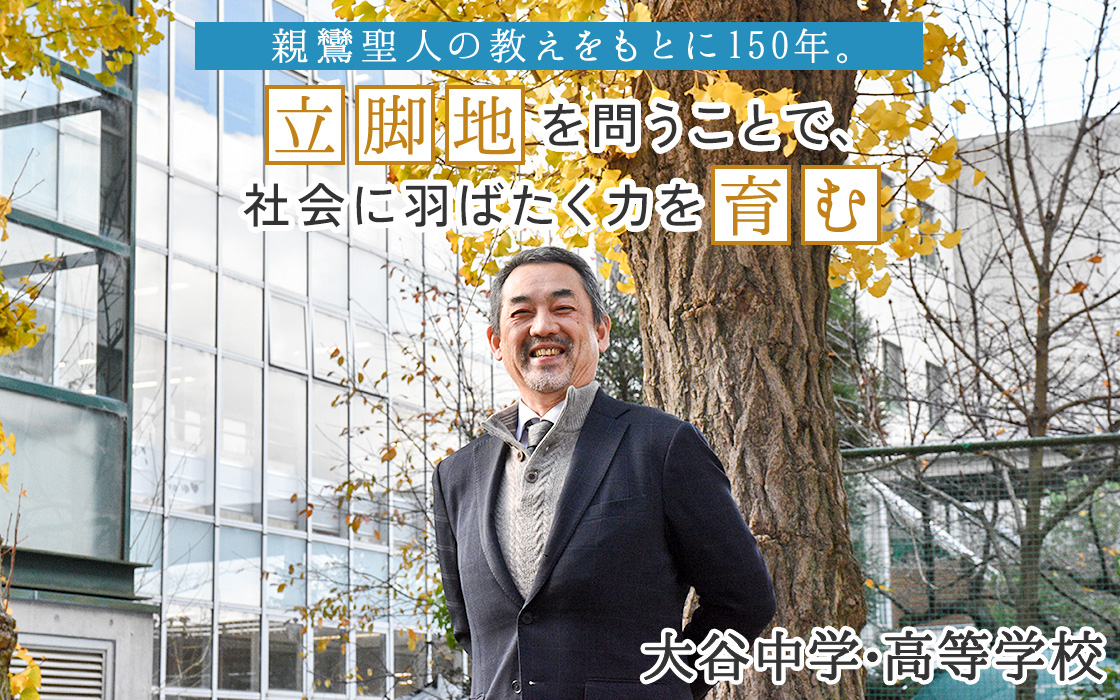

校長 乾 文雄 先生

1964年生まれ。関西外国語大学卒業後、日本語教師として活動。地下鉄サリン事件や阪神・淡路大震災が契機となり、30歳より大学院にて仏教・親鸞聖人について学ぶ。35歳から大谷中学・高等学校にて宗教と英語を担当。2024年4月より第26代校長に就任。滋賀県正念寺住職。

京都が焼け野原になった

11年後にできた学校

― 150周年を迎えた御校の歴史についてお話ください。

乾先生 本校の創立は1875年(明治8年)で社会の枠組みが大きく変わっていった時代です。1864年に京都では、禁門の変と呼ばれるとても大きな戦乱がありました。京都の一条から七条…今でいう京都駅あたりまで焼けたと聞いています。もちろん東本願寺も全焼しました。

ですから1875年と言っても、東本願寺の敷地には大きな建物はない状態でした。真宗大谷派の本山とはいえ復興がままならない経済状況だったのです。そんな状況のなか、本校の前身である京都府下小教校は東本願寺に近い高倉六条に設立されました。

これは、建物より先に教育だと東本願寺が判断したのだと私は考えています。今風に言うと“ハードよりソフト”という感覚が強く働いたのでしょう。反対の声もあったでしょうが、本山の再建より学校を優先させたわけですから、私はそれはすごいことだと思います。

つまり東本願寺は人間教育、仏教的な言い方をすると「人(にん)の誕生」を志したのだと思います。戦乱の中で、何が本当で何が本当でないのかがわからなくなっていくなかで、仏教の教えに沿った教育を行おうとしたのは非常に大きな決断であり、それを我々は忘れてはいけないと思っています。

― 人間教育が大谷の根幹だということですね。

乾先生 その通りです。ですが、それだけではありません。仏教に関する学びと共に、世間に求められる学問も同じように大切にされてきました。

第23代校長の真城義麿先生は、教育は付加価値教育と本体価値教育に分けて考えるべきだとおっしゃっていました。先生は私が新米教員時代だった頃の大先輩で、大いに薫陶を受けた方です。

先生がおっしゃっていたのは、「付加教育は大切だ。しかし何かを付け足す前の自分というものを学ぶ本体価値教育と共にあるべきだ」ということです。人として社会に出ていくにあたり「今の自分は本当にこれでいいのか」と問える本体価値を、教員と生徒が一緒に学んで身につけていくことが大事だというわけです。

学校にとって建物を整えることはある意味付加価値です。その付加価値を整えることによって、子どもたちが安心して学ぶことができますから建物は大事です。ですが枠だけ作って中身は知らないということになってはいけませんよね。150年前の本山も、建物より中身が大事だと考えて本校を創立したのだと思います。

― 教育は付加価値教育と本体価値教育の両輪であると、150年前から東本願寺は考えていたのでしょうか。

乾先生 それはもう想像でしかありませんが、真城先生はそうした歴史も踏まえて、付加価値教育と本体価値教育の話をされたのだと思います。

例えば料理が好きな生徒がいて、将来は飲食店を開きたいと考えるとします。この生徒に対して「あなたはどういう人間として、その仕事に取り組もうとしているのですか? その仕事を通して人や社会とどのような関わりを求めるのですか?」と問いかけ気づかせることが大切です。その本体価値を得ることなく、利益や集客、有名になることを求めるように流れていってしまったら悲しいでしょう?

お医者さんになる。それも素敵なことで、将来の選択肢の一つです。でもあなたはどういう人間として、病気や怪我に苦しむ人と接していくのですかということを、子どもたちが在校中に意識する程度で良いから、種を蒔きたいのです。

種が蒔かれてさえいれば、社会に出た時に大谷で言われていたことを思い出すこともあるでしょう。それで、本校の存在価値は確かなものになると思っています。

― 付加価値教育の否定ではないのですね?

乾先生 付加価値教育は大事です。これに手を抜いてはいけません。人間教育は大事にするけれど勉強はあまり教えないというのでは不十分です。しかし付加価値教育と本体価値教育の両立が絶対に必要で、偏らないことが大事なのです。

世間的な価値観、世間に求められている価値観を大事にする人を我々は育てます。しかしそれだけでは、行き詰まった時や、世間の情勢が変わると倒れてしまいかねません。ですから教員には、人間教育と勉強、付加価値教育と本体価値教育の両方をやってもらうという大変なことをお願いしているわけなのです。

心を確かな場所に立てなければ

雲の上でサーカスをするようなもの

― 建学の精神「樹心」について教えてください。浄土真宗の祖である親鸞聖人の言葉とのことですが。

乾先生 樹心仏地、「心を弘誓の仏地に樹て、念を難思の法海に流す」という教行信証にある言葉から取っています。親鸞聖人が大事にされた言葉ですが、出典は大唐西域記だと聞いています。

大唐西域記は孫悟空が活躍する説話であって経典ではないのですが、「天上天下唯我独尊」などの私たちが知る大切な言葉がいろいろ出てくるのです。ですから親鸞聖人も大唐西域記から樹心を引かれたのだと思います。

樹心とは何に心を樹(た)てるのかという問いです。親鸞聖人は仏の願いの上に心を樹てるとしました。仏の願いという確かなところに心を樹てるから、安心して生きていける。建物がいくら立派でも、基礎工事がおろそかでは早晩倒壊してしまいますからね。

生徒も一緒です。人間としての基礎がないのに知識ばかりつめこまれても、しんどくて仕方ない。そうならないためには、どこに心の軸を置くのか、どういう人間になりたいのかを、確かな教えに出会い自分で考えるしかないのです。

― 御校の宗教の時間は、そうしたことを学ぶためにあるのですね。

乾先生 私は宗教の授業を持っていますので、生徒と「仏教から願われているものは一体何だろう」という話をします。それは二つあると思うのですね。一つは、心の調整。もう一つが、円滑な人間関係の構築です。それを仏教の祖であるお釈迦さまは大きな課題とされたように私は受け止めています。

人間はあまりにも心が不安定で、一喜一憂、自分の感情に振りまわされてしまいがちです。調子が良いときはマウント取って自己顕示に走り、へこんだら「どうせ私なんて」と自己嫌悪を繰り返すなどというのは、実に精神的に不健康です。

また人間は「人の間を生きる」と書くように一人では生きていけません。だからなぜ人間関係に行き詰まるのか、なぜ心が閉ざされて絶望してしまうのかを、お釈迦さまは課題として説いておられたように思うわけです。

行き詰まった人間から出てくるのは、文句と愚痴ばかりです。皆と仲良くしたいのに仲良くなれないのは「あいつが悪い、自分は間違ってない」と、人のせいにするからです。そんな人は、他人評論家で一生を終えてしまいます。

他人評論家というのは、大谷専修学院で学んでいたときの恩師である中川皓三郎先生に言われた言葉です。当時は私もまだ若かったのでピンと来なかったのですが、今は本当に刺さります。自分を学ばずに、他人のことばかり批判してどうするのかということです。

こういったことを中高生に話し「それが課題だとしたら、仏教の話を聞きたいと思わない?」と聞くと、そこは非常に伝わります。つまりみんなが抱えている問題なのですね。

― お金持ちになりたいとか綺麗になりたいとかでなく、揺らがない心を持つことが、穏やかな心で人と協調して生きていくためには大切なのですね。

乾先生 お金は大事です。美容も健康も大事です。地位も名誉も財産も大事です。私もどちらかというとお金が大好きです(笑)。ですがそこだけを頼りに生きてしまうと、そこが崩れたらおしまいということです。

本校では建学理念の樹心に「人となる」という言葉を添えています。つまり、まだ人となっていないということが大前提で、これから人になる。人となり続ける。そのために学んでいくということを表現しています。

― 初代校長の時代から、御校では樹心を大切にされてきたのでしょうか。

乾先生 初代校長の清沢満之先生は「立脚地」という言葉をよく使われました。心を立てるのが樹心ですから、じゃあどこに立てるのか。どこでも良いなんていうのは、雲の上でサーカスしているのと一緒だと仰りたかったのだと思います。

だからこそ清沢先生は広く深く学ぶということを大事にされました。仏教の学校でありながら、当時のカリキュラムを見ると英語教育が充実していましたし、物理、生物、天文学、日本史や世界史、哲学の授業もありました。これを江戸時代が終わったばかりの頃にひとつの学校でやっていたのですから驚きです。

清沢満之先生は東京帝国大学哲学科を卒業し、英語も堪能な明治を代表する思想家・教育家でした。また後に2代目校長となる稲葉昌丸先生は動物学の権威で、清沢校長の時代から仏教と命いうことで生物を教えていらっしゃったのだと思います。

3代目校長の澤柳政太郎先生は本校を退官後に東北大学の学長を務め、その後成城学園を創立した方ですし、4代目校長の南條文雄先生は、日本で最初の文学博士となった方です。ちなみに私の名は、南條先生を尊敬する父から命名されました。今となっては恐ろしい話です。

― 時代を代表する方々が、創設期の御校を支えておられたのですね。校長室に写真が飾られています。

乾先生 以前は飾ってなかったのですが、150周年ということもあり倉庫から出してきました。学校の歴史は校長の歴史ではありませんが、さまざまな願いを持って教育にあたられていた先人を尊重したいなと思います。ですが、私の机の後ろに写真が並んでいますので、校長室で仕事をしていると背中に視線とプレッシャーを感じます(笑)。

賢者のふりをしなければならない

教員の罪

― 創立150周年のテーマとして、「樹心 問い、気づく。問い、築く。/立脚地に気づき、ともに未来を築く。」を掲げておられます。このテーマはどのように決まったのでしょうか。

乾先生 150周年をお迎えするにあたり各学年や部署から教員・職員を集めて10名ほどの式典委員会を立ち上げ、テーマを考えてくださいとお願いしました。そこで私が嬉しかったのは「建学理念である樹心で行こうと思います。ただ樹心の意味を私たちはよくわかっていません。ですからメンバー全員が樹心を説明できるよう勉強して考え直します」と彼が言ってきたことです。わかったつもり、わかったふりをして進めるわけにはいかないとの思いに触れ、感動しました。

― 教員や職員がまず「樹心とは何か」を考え直すことから、150周年に向けた取り組みが始まったのですね。

乾先生 さらに生徒にも夏休みに「樹心について自由に書く」という課題を与え、全生徒の意見を集計して、現在のテーマができたという経緯がありました。と言いますのも、私、生徒たちの意見を見て「答えのない学びでええやん」と言ってしまったのです。なぜなら「樹心とはこういう意味です、これが答えです」としてしまったら、それを覚えて終わりです。せっかく全生徒が意見を出してくれたのに、一つの答え以外は否定されてしまうなら全然面白くないじゃないですか。一応私なりの答えは用意しているのですが、「まだ出さないでください」と教員たちから言われています。

― なるほど。そのようなやりとりがあっての「問い、気づく。問い、築く。」なのですね。

乾先生 そうです。問いを持つことで、なるほどそんな考え方や受け止め方があるのかと思い、そこから徐々に気づいていくというのは、とてもすごいことです。昇華されていくとでも言いますか、雑なものが落ちていき、「ああこれだ!」というものが残るはずです。

やはり議論が大事です。授業でもコールアンドレスポンスが大事でしょう? 仏教的な表現をしますと「呼応」です。呼応の教育というのはとても大事だと思いますね。

何故かと言いますと、やはり今は「こんなことを言ったら笑われるかも、怒られるかも。だから黙っておこう」という若者がとても多い。ですがわかっているふり、わかっているつもりの人間を育てるのは非常に危険です。何故なら今は、ネットやAIを使えばあらゆる情報を集めることができますが、何が本当で何が本当でないかは、非常にあやふやだからです。

― 「問い、気づく。問い、築く。」は、教職員の方々にも向けられた言葉なのでしょうか。

乾先生 もちろんです。「私も良くわかってないんだけどね、で始めよう」と伝えています。自分はさもわかっている、できているっていうところに立って指導されても、生徒には全く響きません。遅刻を指導するときも「私も遅刻することはあるけどな、やっぱり人を待たせるのはよくないと思うねん」と言えるかどうか。

先日も職員朝礼で「書類が出ていない人がいますのですぐ出してください」と事務長が言ったのを受けて、「私も締め切りを過ぎている原稿を二つほど抱えておりますが、期限というのは大事です。生徒と接するときも、自分ができてないことをできているように指導するという罪深い教員という職業にありながら、『ワシもできてないことはあるけど、一緒に頑張ろうな』と言うしかないと思います。では本日もよろしく」と挨拶して皆に失笑されました(笑)。ですが、良い人ぶったり、できる人ぶったりした人間に教えられても響かないでしょう?やってしまいますけどね(笑)

親鸞聖人の言葉に「賢者の信は、内(ない)は賢にして外(げ)は愚なり。愚者が心は、内は愚にて外は賢なり。」というのがあります。賢者と呼ばれる方の信仰生活は、内に確かな賢明さを持っておられるのに、外から見たら愚かな人にしか見えない。逆に愚か者の心というのは、自分の中には愚かさ・至らなさがたくさんあるのに、賢者を装って生きている。そのような意味だと思います。そして親鸞は「この愚者とは私のことです」と書くわけです。80歳を超えてからですよ!

教員の罪とは「わかっている」というところに立たないと、教壇に立てないことです。ですから賢者ぶる、いい人ぶるという症状が出るんですよね。その症状が出ていることは本当に罪深いと思います。自分もわからないことを教えてもらって、勉強してわかるようになったんだ。だから一緒に勉強しよう、が学校の基本なはずなのに「こんなこともわからないのか」と生徒に言うのはやめませんか、と言う話をすると、ピンとくる先生には非常に響きますね。

悪人であるからこそ

成長と未来がある

― 生徒たちにはどのような立脚地に気づき、未来を築いてほしいとお考えですか。

乾先生 子どもたちに限らず、人間が一番良い表情見せるのはどんなときか。それは新しいことを知った、わからなかったことがわかった、できなかったことをできるようになったという瞬間です。それが勉強に限らず、大きな喜びなのです。

ただし仏教は「その喜びの後(あと)に、最も危うい状態に陥るであろう」と言っています。それが「私は知っています。私はできています。私はわかっています」という状態です。そうすると何が起こるか。「大丈夫です」「わかります」 と人の話を全く聞かなくなり、学ぶチャンスを逃してしまうのです。

最近私が「わかっている」の罪を話すときに引き合いに出すのが、大谷翔平選手です。彼はあれだけ素晴らしい選手になっても、試合中も常にタブレットを手放さず、相手選手の情報を周りの人に教えを乞うて集め、勝てる方法を探そうとします。打席が近づいてきても、ネクストバッターズサークルに入る前から準備を始める。素晴らしいですよね。

大谷選手は「僕にはまだまだわかっていないこと、知らないこと、できないことがたくさんあるんです」というところに立っている方だなと。だから周りの人々が彼を信頼し、尊敬するのだと。

だから生徒にも聞きます。自分は愚か者だけど「できてましたよ」と言って生きるか。自分は確かな物を持っているけれど「まだまだだ」と生きていくのか。どちらに立ちますかと。

― 親鸞聖人は、そういうことを仰っていたんですね。

乾先生 親鸞は善人、悪人ということをとても大切なテーマにされた方なんです。仏教で善人が救われるくらいだから、悪人が救われるのは当たり前だと、皆が思う逆のことを説いた方です。

この善人と悪人について考えて思ったのが、耳が痛い話を聞いても耳が痛くならないのが善人で、耳が痛くなるのが悪人だなと言うことです。本当は耳が痛くなる話のはずなのに、自分のことだと思わないから「大丈夫です。できています」と言ってしまう人がいますが、それを善人と言っていたんだろうなと。逆に「それは自分のことだ。耳が痛いからもう言わないで!」と思う人は、悪人の意識があるわけですよ。だからこそ、次はどうしようかと問い、そこに成長があるわけです。

善人意識に立っていたら、進歩も成長もありません。だからそういう意味では、本校で学ぶ生徒の成長は「できた!わかった!」の喜びが、「知っている。わかっている」というような状態になる危険さがあることを、知ることにかかっていると思います。

そして「私はまだまだ知らないことがあるし、まだまだできてないことがある」というところに立つと、勉強が楽しくなる。そうやって未来を築いていってほしいと願っています。