「総合探究科」の3年間の学び

中学1年(7年)哲学対話[週1時間]

中学1年(7年)哲学対話[週1時間]- 一つの正解のない疑問について対話をしながら考え、共同でそれぞれの思考を深める

中学1年(7年)図書館と情報[週1時間]

中学1年(7年)図書館と情報[週1時間]- 情報・コンピューターに支配されるのではなく、 それらを活用し、発信・表現できる力を鍛える

中学2年(8年) 探究実践[週2時間]

中学2年(8年) 探究実践[週2時間]- 身近なテーマをグループで探究するプロジェクト型の授業。具体的な研究手順を学習しながら課題解決する力を育てる。そのうえでプレゼンテーション、相互評価を行う。

中学3年(9年) 卒業研究

中学3年(9年) 卒業研究- 自ら研究テーマを決定し、フィールドワークや文献調査を通して探究していく過程を論文としてまとめる。卒業研究発表会では研究論文を元に、下級生や保護者・一般の方に向けて全員がプレゼンテーションを行う。

REPORT2025年度卒業研究発表会

卒業研究発表会は1日目が下級生や同級生に向けて、2日目が保護者や一般の人に向けて中学3年生(9年生)全員によるプレゼンテーションが行われる。テーマはそれぞれが1年かけて取り組めると思えた本当に好きなものや興味があるもの。各自が自分を見つめ、悩み迷いながらも選び抜いたテーマだけに、多種多様、千差万別なのが面白い。

【卒業研究テーマ】<抜粋>

- プリキュアから考えるキャラクターデザインにおける色と性格の関係性

- 埋葬と葬儀の多様性を実現するために

- 面白いSF映画に共通しているものは?

- 「走る」ことによって進化した人類

- おじさん差別はなぜ存在するのか

- 面白い作家さんの本にオノマトペが使われているのはなぜか?

- 東京湾にサンゴ礁!

- 海産物を安全に食べるには

- 数学は本当に学ぶ必要があるのか

- 押しやすいスイッチとは?

- 投資と社会の関係性

- 麻雀のイメージを変える

- モンハンのモンスターのデザインについて

- 孤独とこころ

- なぜ日本のマンガは海外で人気なのか

- 日本の殺処分について

- ドッジボールは安心してプレイできるのか?

- ガンプラの魅力とは?

- 尖閣諸島問題を解決するには

- 蕎麦打ちと蕎麦粉の活用法

- 昆虫食の課題と解決策

- なぜ人類は地球外生命探査を行うのか

- 書きやすいシャープペンシルの特徴

- 歌舞伎でスラムダンクはできる?

- エレキギターの木材による音の違いは何か?

- 卒研・卒論は本当に必要なのか~卒研・卒論をなくしたい~

- コスプレイヤーの意識とクオリティの因果関係について

生徒たちのプレゼンテーションは、1年間の探究の結果による自信に満ちたもの、現時点の結論に次の展開を期待させるものなど、幅広い内容だった。その発表を聞いていると、彼らは探究することの意味を身体で覚えていて、途中で壁にぶつかり迷って時間がかかったとしても「問い」への答えを求め続ける心の体力が身に付いているように思える。それが3年間の総合探究科を通した学びの成果なのだろう。集大成だった「卒業研究」は、今後の彼らに大きな足跡を残していた。

Students’ Interview

![青木さん[9年]](https://cocorocom.com/files/archives/schoolarticle/myojo/25_01/myojyo_si_photo01.jpg?250411)

卒業研究があったからこそ

いろんなことに踏み出せた

卒業研究のテーマを『アーティストとして生きていくためには』に決めた理由を教えてください。

祖父母が画家だったこともあり、もともと絵を描くのが好きでした。小学校の頃から将来の夢は何かと聞かれたら画家と言っていました。最近は、画家に限定せずにいろいろな作品づくりができる“アーティスト”をめざしたいと思っています。だから卒業論文は自分の好きな絵に関係することにしたいと思って、最初は「美大について」というテーマにしようと思いましたが、美大はアーティストになるための一歩手前の通過点でしかない。やはり自分の将来の最終目標である「アーティストで生きていく」ということをテーマにしようと最後は迷いなく決めました。

青木さんの卒業論文の内容は?

まずアーティストが書いた本を読んだり、アーティストとして活動している人にインタビューを行ってアドバイスを聞いたりして、いろいろ学んだことをまとめました。周りにアーティスト一本で生きている人は少ないのですが、実際に話を聞くと言葉の重みも違うし、経験してきているから話に説得力がありました。

お話を聞いたのは、明星学園の卒業生で、中学2年生から個展を開いているタイチさんと、佐賀県を拠点に黒いボンドで絵を描く活動をしている富永ボンドさんです。私のテーマは、結論という結論が出ないと思って取り組みましたが、話を聞けたことは私の人生でとても良い経験になったと思います。自分の個展を開き、ホームページを作って作品も販売しました。自分の名刺も作り、アーティストとして活動する貴重な経験もできました。

論文制作段階での大変さは?

自分の場合は、将来のためにもなり、好きなことなのでつらさは全くなかったです。それよりもやりたいことが多すぎて、間に合わないものがたくさんありました。自分の作品を初めて販売したのですが、販売するとなると数が必要です。そのために夏休みは毎日絵を描いて、写真を撮って、インスタグラムに上げてと、卒論対応尽くしの日々になりました。

卒業論文制作を通して発見したことや興味をもったことはありますか。

アーティストは、作品を作る技術が大事だと思っていましたがそうではなくて、その人の内面や志が大事であり、それが作品に影響すると知りました。実際にアーティストに話を聞いてみると、絶対に諦めないとか、自分でいろいろ試してみるという努力が必要なんだと気づきました。結果、アートは人と人との間で成り立っているものだと思ったので、私も人との関係を大事にしたいし、人と話すことも上手になりたいと思いました。

卒業研究を終えて自身の成長は感じますか。

卒業研究がなかったら個展の開催や作品販売はできていませんでした。卒業研究があったからこそ、それを理由にいろんなことに踏み出せたので、このまま毎年個展もやりたいと思っています。自分が今まで踏み出せなかった部分に踏み出せて良かったです。

7年生から総合探究科で学んできた探究。「明星学園の探究だからこそ学べた」と思うところはありますか。

明星の探究の授業は、自分を知る機会があるうえ、好きをただ好きで終わらせない。自分が興味のあることを浅い知識ではなく、いろんな視点から見てより深く知れるようになります。

卒業研究でも自分の将来への考え方が大きく変わり、深く知れました。それに探究を通して自分自身も変わりました。前は手を挙げての発言や、人前で発表や話をするのは大嫌いだったのですが、今は平気です。明星はみんなに話せる機会を与えてくれて、みんなが違っていていい、失敗しても怖くないよ、ということを教えてくれます。おかげで、別人ではないかというぐらい成長できたと思っています。

![長岡さん[9年]](https://cocorocom.com/files/archives/schoolarticle/myojo/25_01/myojyo_si_photo02.jpg?250411)

できる範囲のことを全部して

最終的に自分で一つの考えを出せたことに

大きな達成感

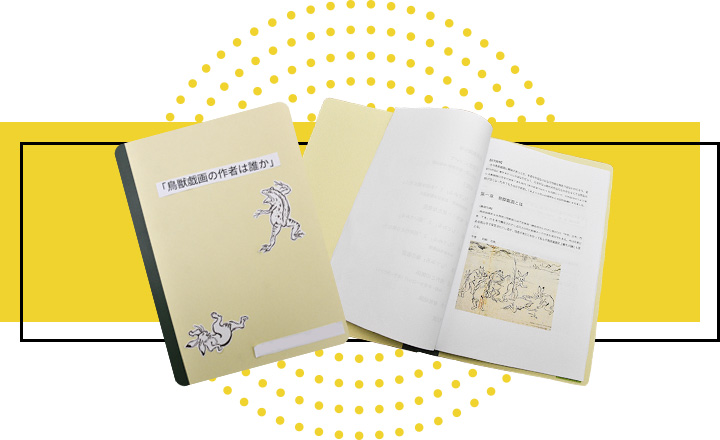

テーマを「鳥獣戯画の作者は誰?」に決めた理由を教えてください。

母と美術や絵に関する話をよくしていて、家にあった鳥獣戯画のコップを見て話をしていました。そして、「絵はかわいくてちょっと面白いから有名なのに、なぜ作者はわかっていないんだろう?」と興味が出てきて、「これは卒業研究にできる」と思いました。印象派などの絵が好きな人もいますが、私は少しふざけた絵に面白さを感じるので、その気持ちを大切に卒業論文のテーマにしてみようと思ったんです。

卒業研究のテーマを決めるのは8年生の3月頃とのことですが、その頃に決めたのですか。

いえ、実は7年生(中1)のときです。7年生での「哲学対話」や「図書館と情報」といった授業内で、「9年でやる卒業研究にこの授業はつながっているんだよ」と教えてもらっていました。私はもともと明星学園小で卒業論文を書いた時から9年生の卒業研究が楽しみだったので、何をテーマにするか考えていました。

では、長岡さんの卒業論文の内容を教えてください。

鳥獣戯画の作者はいまだに分かっていません。いろんな説はありますが根拠がなくて、つながりそうでつながらなかったりします。研究をまとめるのは大変で、私の場合は自分の考えで答えを出してみる研究になりました。さすがに自分だけではわからないので、文献調査をして多くの可能性を知り、その後いろんな人たちの意見を聞いて、自分で考えました。“してみる”としては、鳥獣戯画の聖地である京都の高山寺に行き、北海道の鳥獣戯画の展示も見に行きました。

卒業研究していく中で難しさや楽しさ、また発見したことは?

鳥獣戯画を表面的な楽しさでしか見ていなかったので、最初に文献を読んだときはその時代の難しい言葉に心が折れそうになりました。わかってくると解いていく楽しさを感じて、別々の文献のつながりを発見するたびに面白く、「これ、私だけの発見じゃない?」と思っていました。自分が出した結論は「鳥獣戯画が保管されている高山寺の僧たちが書いた」というものですが、まだたくさんの可能性があって調べるほどつながりが見えます。実は「結論は絶対、他にあるな」と思っています(笑)。

卒業研究を終えて自分自身の成長はありますか。

卒業研究は楽しかったのですが、深めたことを最終的にまとめるのが苦手でした。一歩手前でまとめずに終わるなら良かったのですが、卒業研究は期間が決まっていて、その中で自分の結論を出す必要があります。その意味で、中学生の自分ができる範囲のことを全部して、枝分かれしたものを総合して、最終的に自分で一つの考えを出せたことには、大きな達成感がありました。自分は将来、博物館で働く学芸員になりたくて、今回のような研究や論文を出すことが必要になってくるはずなので、卒業研究の方法を生かしたいと思っています。

7年生から総合探究科で学んできた探究。「明星学園の探究だからこそ学べた」ことは何でしょうか。

7年生の「哲学対話」の授業は、人と対話して思考を深める授業です。題材が難しいものではなくても、自分でそれを考えに考えて、みんなで深めていく面白さがあります。自分が出した案は「なぜ人は服を着なければいけないのか」でしたが、みんな「え?」となっても、それを真面目に考えるんです。そういったどんなことでも深く考えてみるのはとても明星らしく、意見をしても否定されずに「その意見もあるね」とみんなで考えてくれるのが明星です。私も小さい頃は、自ら発言することがなかなかできませんでした。でも卒業研究は自分だけの研究だから、前のめりになって進めていけたんです。そこが自分自身の成長できたところだと思っています。

![勝又さん[9年]](https://cocorocom.com/files/archives/schoolarticle/myojo/25_01/myojyo_si_photo03.jpg)

自分の知りたいことがあったら行動

「百聞は一見にしかず」の精神、

行動力が身についた

卒業研究で「ユダヤ人に対する憎悪・差別を描いたアメリカ映画」というテーマを選択した理由を教えてください。

僕は、幼稚園の頃と小4から小5の時の2年間アメリカに住んでいました。幼稚園の頃は英語を学んでひと通り話せるようになる時期でしたが、2回目はアメリカという国そのものに魅力を感じた時期でした。アメリカが生まれて250年ほどしかたっていないのに、事実上世界のトップにいる。そういう国の文化や歴史にとても興味を持ちました。その後アメリカ映画が好きになりました。何も知らずに見るのも面白いですが、アメリカの文化や歴史を知って見るともっともっと面白いことに気づき、卒業研究ではアメリカ映画の差別の問題をテーマにしようと思いました。黒人差別は6年生の卒業論文でやったので、今回は白人なのに認められなかった人々にしようと考えてイタリア系、アイルランド系、ユダヤ系で悩み、昔から芸能界や映画界につながりを持っている人が多いユダヤ系の人々への差別を取り上げた映画をテーマにしました。

勝又さんの卒業論文の内容は?

最初にユダヤ人に関係のあるアメリカ映画を10本選んで、差別の背景に関係がありそうだと思ったことを調べ、自分自身で分析したものをまとめてから慶應義塾大学文学部の大串(尚代)先生に見てもらって、お話もうかがいました。

自分が分析して気づいたことは、ユダヤの人たちは映画で、自分たちが差別されている現状を“笑い”で示しています。例えば黒人の監督が映画を作ったときはもっと真剣に差別を訴えるのですが、ユダヤの人たちは“笑い”を使って差別を訴えるんです。それに気づいたときに、その方が刺激的だし、「アメリカは自由の国であるはずなのに、それが成り立っていないのではないか」という強いメッセージを打ち出せるのではないかと思いました。

深い考察ですね。卒業論文を作成する中で難しさや楽しさ、また発見したことはありましたか。

例えば「アメリカ物語」は、スティーブン・スピルバーグ監督が作った子ども向けの映画です。スピルバーグ監督もユダヤ系で、調べてみるとやはり歴史的背景や事実が映画の中にあるんです。だから「何でも調べてみたらわかるものだな」「掘り下げてみたら予想外の発見があるんだな」と実感して、宝を探すような感覚で10本の映画を調べていきました。それは難しさもありましたが、圧倒的に楽しかったです。ただ、アメリカの歴史は差別の歴史でもあるということは、たびたび感じました。それはユダヤ人に限らず、どんな人たちに対しても昔からあって、それがアメリカなんだと思います。

卒業研究を終えての感想は?自身の成長をどこに感じますか。

卒業研究を終えて、とても達成感があります。自分の知りたいことがあったら行動するという「百聞は一見にしかず」の精神、行動力が身についたとも思います。成長としては、アンテナを張って引っかかったことを調べる力が、より大きくなりました。今回の卒業研究での体験も踏まえ、将来はアメリカの社会学を研究したいです。

7年生から総合探究科で学んできた探究。「明星学園だからこそ学べた」ことはありますか。

さっき長岡さんも言った通り、例えば哲学対話では「自分で考える力」を養います。何かを問うて、その答えに「ああ、そうですか」ではなくて、それで自分は何をどう思うかをきちんと伝える。それはそれぞれの人の自由であるし、そういう自分の考えを持ててこそ素晴らしいし、ユニークな人と多様な意見があってこそ社会は伸びていきます。明星で、その基本の精神を知りました。

Teacher Interview

“自分らしさ”や“知的好奇心”

それが探究のベースになっている

「卒業研究」は自分の過去・現在を見つめ、

やがて未来の自分につながっていく

“人生そのもの”

「卒業研究」に取り組む前に、明星の「卒業研究」とはどういうものだと生徒に説明されるのですか。「卒業研究」で大切にされていることを知りたいです。

「卒業研究」は、8年(中2)の3学期に自分のテーマを決めるところからスタートします。12月にはガイダンスを実施して「明星学園の卒業研究の目的」について話をします。

その時に私が伝えるのは、明星学園中学校の中で「卒業研究」がどのように位置づいているのかということ、そして「卒業研究」に向かう上で大事にしてほしい心構えです。

明星学園には各教科の学習があってそこで基礎的な知識を蓄えます。また、宿泊行事や運動会などの学校行事では、普段の生活では出会わない価値観や体験に触れます。そして総合探究科の授業では、探究のためのスキルやマインドを学んでいきます。それらが総合的につながるものが「卒業研究」なんですね。「卒業研究」では、まず自分が関心を持っている分野、自分が好きなこと・得意なことは何だろうかと自分を見つめますが、そう簡単には見つかりません。ここで妥協せずに、自己と世界を相互に眺め、問いを深めていくことが重要です。

そうして自分と向き合って見つけたテーマを自分の一部として大事にしながら、解き明かしたいことを探究してほしいと伝えています。「卒業研究」は“研究”ではあるけれども、自分の過去・現在を見つめることであり、それがやがて未来の自分につながっていく“人生そのもの” なんですね。そんなことも彼らには伝えています。9年生で発表したら終わりではなくて、ここから新しい課題が生まれますから、明らかにできなかった、やりきれなかったという不足感はむしろ大歓迎です。それが高校生になった時に、自分の将来に続く進路につながることもあるように思います。

今は各校で探究学習に取り組みますが、ある程度テーマを与えられて調べるケースが多いです。自分自身を見つめて自分の一部であるテーマを見つけて探究する明星の「卒業研究」は、中学生にはかなりハードルが高そうに思えますが。

明星学園が大事にしていることは、“自分らしさ”や“知的好奇心” です。私たちはそれを探究の授業だけではなくて、日常の授業や学校行事でどう支えられるか考えています。知識を与えることより、「どうして気になるのか」「それについて自分はどう仮説を立てるのか」とさまざまな考えを引き出しながら、最終的な結論へと向かっていきます。

私はもともと数学科の教員なので、数学を例にしますが、生徒たちは数学の設問に対して、これまで学んできた知識を駆使して自分なりの論理を構築しながら答えを導きます。注目したいのは、回答を導くまでのプロセスはまちまちだということです。明星学園では、回答プロセスこそを大事にしていて、どうしてそう考えたのか、本当にそうだと言えるのか、仲間とともに議論を重ねます。こうした授業のスタイルは、確実に探究の授業のベースになっていると考えます。そうやって高いハードルも越えていきます。

そうした普段の授業で身に付いた発想方法が、幅広いテーマの卒業論文につながるわけですか。

そうですね。彼らがもっている自由な視点や発想法は、日常の授業から得ているといってもよいと思います。それが「卒業研究」のテーマ決めのときにも活かされているのでしょう。純粋に疑問に思ったこと、不思議でたまらないこと、ちょっとした嫌な体験などを包み隠さずバッと出してくる生徒がとても多いです。

そして1年をかけて「卒業研究」に取り組むわけですね。そこまでの流れや途中のフォローがとても丁寧だと感じます。テーマ相談会やしてみる相談会など、いろんな相談会があるようですね。

8年生の3学期には、最初のテーマ相談会を行っています。生徒はやはり悩みますし、1年間かけて取り組むテーマなので、「これでは飽きるのではないか」「本当にこれでいいのか」と迷います。テーマを決めたときは良いのですが、図書室でそのキーワードについて調査していくと、「ちょっと違うかも」と思い始める。そのとき彼らは不安の中にいます。今さらテーマを変えてもいいのだろうか、このまま決まらなかったらどうしようと。

そんなとき、仲間や私たち教員の存在が対話の相手として役立つんですね。ですので、その時期の授業は、仲間に報告し合いフィードバッグをもらったり、教員と直接話す時間をつくったりするようにしています。とくに迷いの中にいる生徒には、直接声をかけたりしながら寄り添うようにしています。

どのように寄り添われるのですか。

周りで少しずつテーマや題材が決まりだすと焦りもあるし、「自分には本当に好きなことが何もないんじゃないか」と不安に思う生徒もいるので、できるだけ引き出すような質問を投げかけます。小さい頃の思い出や、友達とのやりとりの中で「これは嫌だ、自分はこう思うのに」ということはないか?と聞くこともあります。そうやって話すことで、少しずつ見えてくるものがあります。

また、先ほどお話しした、テーマ相談会には、保護者の方を中心とした卒業研究ボランティアの方がいらっしゃるのですが、その方々は教員とはまた違った視点でお話しくださり、いろいろ引き出してくださいます。さらに、卒業研究を進める時には、一人の生徒に一人の教員が担当としてつくので、私以外にもたくさんの大人が関わってサポートしている活動です。

最終的に目指すところを聞く?

研究なので、着地点は重要です。生徒によっては、目指すところを聞くこともありますが、私はどちらかというと研究動機の部分が気になってしまって、そこから聞くことが多いですね。それが研究の切り口にもなるからです。研究動機を聞いたとき、生徒が「気になった」と言えばその理由を聞きます。少しずつでも言葉が出てくればいいのですが、言葉が出てこないで「よくわからない」となる場合は、「気になった」と言ったことと関連するキーワードを少し与えてみて、理由を考えるきっかけにつながるものを探すように促します。

大きな壁が立ちはだかったときこそ、

ほんとうに自分が知りたいことは

何だろうということに目を向けて、

日々の学びに向かってほしい

今年の卒業論文には、どのような特徴を感じられましたか。

今年は、音楽、美術系のテーマを選ぶ生徒が多かったように思います。そして、幼い頃からもっている関心事をベースにしながら、平和や環境問題や差別などを重ねている生徒が多かった印象です。

今年の9年生はパワーがあって、好きなことをとことん追求するエネルギーにあふれていて、「自分の好きなこれを、みんなに伝えたい!」という気持ちで発表に臨んだ生徒も多かったように思います。発表が終わって感想を聞いたときも、「緊張した」と言う声より「発表が楽しかった」という声が多かったです。

やはり自分の好きなことを探究して、その発表だからこそ楽しい。そこまでが「卒業研究」の持つ意味でしょうか。

そうですね。探究では、テーマを見つけて、情報を集めて、それらを集約して最後に発表するというプロセスがあります。相手に伝えて知ってもらうことで聞き手の気持ちや行動に変化を与えることにもつながるので、その意味で最後のプレゼンテーションは発表者にとって重要な活動になると思います。

もう少し話すと、取り組んだ研究を伝える場は、実は聞き手によって成り立つ場でもあります。例えば発表者が今まで発表の中で発言しなかった情報を引き出すように質問をするといったやり取りは重要で、その研究の意義や価値を高めます。聞き手としてのスキルや視点の大切さを、発表者にも聞き手にも伝えながら、繰り返し発表をしてもらっています。

先ほど中学の卒業論文を大学入試で提出する高校生もいるとのことでしたが、3年間総合探究科で学んできた生徒たちの今後に期待されることはありますか。

高校になると義務教育ではなくなり、大学受験がありますから、彼らはそこで競争のようなことを経験するかもしれません。けれども、大きな壁が立ちはだかったときこそ目先のことではなくて、本当に自分が知りたいこと、学びたいことは何だろうということに目を向けて、日々の学びに向かってほしいと考えています。行き詰まったときには、ぜひ中学校の卒業研究に捧げたエネルギーや熱意を思い出してほしいですね。

明星での視野の広げ方や人との関わり方、素直に問えるマインドを中学生で経験していることは、人生においてとても大きな強みになるのではないかと思います。

本当にそうだと思います。人それぞれが見ている世界は全く違うし、一つのことを学んでも興味があることはそれぞれで、記憶に残ることも違います。卒業研究を通じて、生徒たちは他者にインタビューをしたり、難しい論文を読んだりする機会がありました。その中で、世の中にはいまだにわかっていないことがたくさんあることを知ったと思います。そして、「世の中にはそもそも解決できないこと、解明が難しいことがあり、答えがないこともある。でも、もしかしたらその答えはこれから先、自分自身が明らかにしていくことができるかもしれない」とそうした期待や希望をもってこの卒業研究を終えた生徒もいたように思います。きっと再び、新たな研究が始まるでしょう。