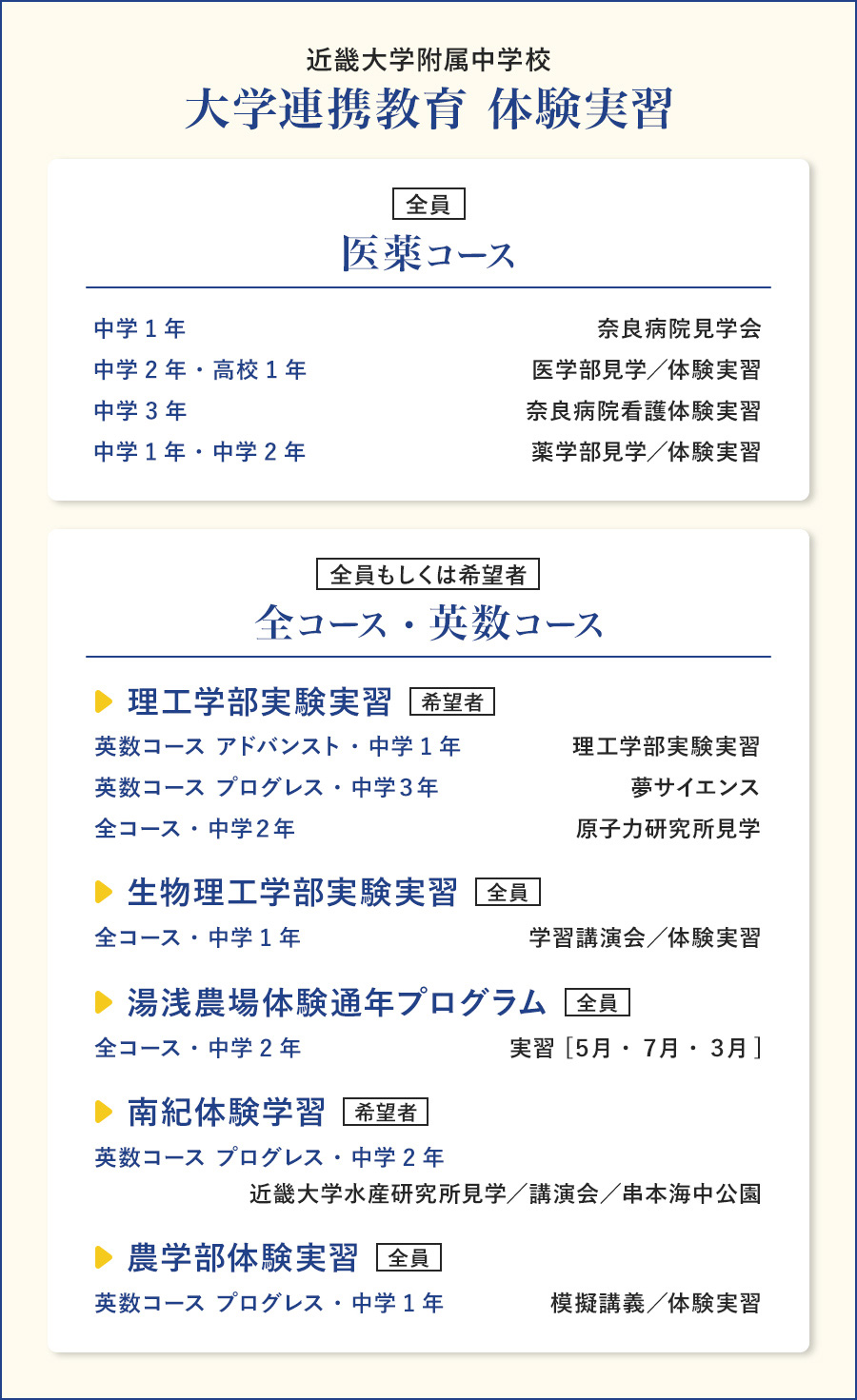

医薬コースの体験実習は、

学年を追うごとに“命”に迫る!

奈良病院見学会中1

病院に関わるすべての人が、

チーム医療の担い手

原先生

中1で実施される「奈良病院見学会」の目的は、最先端医療が行われる総合病院を自分の目で確かめることです。学校で事前学習を行い、目的を明確にして見学に臨みます。かつて「チーム医療」をテーマに掲げた時は、医師、看護師、検査技師だけでなく、事務の人も、病院調理の人も、清掃の人も、さらには製薬会社や医療機器会社の人も、患者さんを支える“チーム”の一翼を担っていると生徒たちは気づきました。まずは病院全体を見ることで医療現場を理解し、学年が上がるごとに体験実習を通じて徐々に“命”の本質に迫っていきます。

◎病院長講話 ◎病院施設見学 ◎学習講演会/奈良病院の先生方からのお話

◎模擬診断/聴診器・エコー測定体験 ほか

医学部見学・体験実習中2・高1

解剖学の観点で人体を知り、

命のしくみを理解

原先生

「医学部見学・体験実習」では、実施に近畿大学医学部がある大阪狭山キャンパスを訪れます。初めに医学部長や各先生の話を聞き、その後に医学の基礎である解剖学の一端を知るために電子顕微鏡で病理標本の観察を行い、特別な体験をしながら人体の構造や機能を学びます。中学1年で病院全体を知ったうえで、医学部の実習ではさらに一歩踏み込み、“命”そのものに向き合う段階に入ります。実習時の昼食では管理栄養士が考えた病院食をいただき、“食”も命や健康を支える重要な要素であることを実感します。

◎医学部長講話 ◎医療を支える人々(事務部長)

◎人体の正常な構造・機能について(解剖学)

◎栄養について・検食(栄養課) ◎シミュレーションラボ

奈良病院看護体験実習中3

患者さんの心を和ませる、

看護師の役割

原先生

「奈良病院看護体験実習」では、医療の現場をより深く知るために、実際に病院で働く看護師に付いて様々な仕事を経験します。この実習を通して生徒たちは、看護師が行うケアが単に看護技術にとどまらず、患者さんを安心させたり、励ましたり、さらに患者さんの家族の支えにもなる言葉掛けも必要不可欠だと気づきます。つまり、医療従事者にはコミュニケーション力も重要であることを知るのです。また、産科では沐浴を終えた新生児の体をタオルで拭くことも体験するので、ここでも“命”を間近に感じることができます。

◎病院長講話 ◎看護師長講話 ◎看護ケア体験 ◎カンファレンス

薬学部見学・体験実習中1・中2

大学病院と同じ環境で、

模擬調剤を体験

原先生

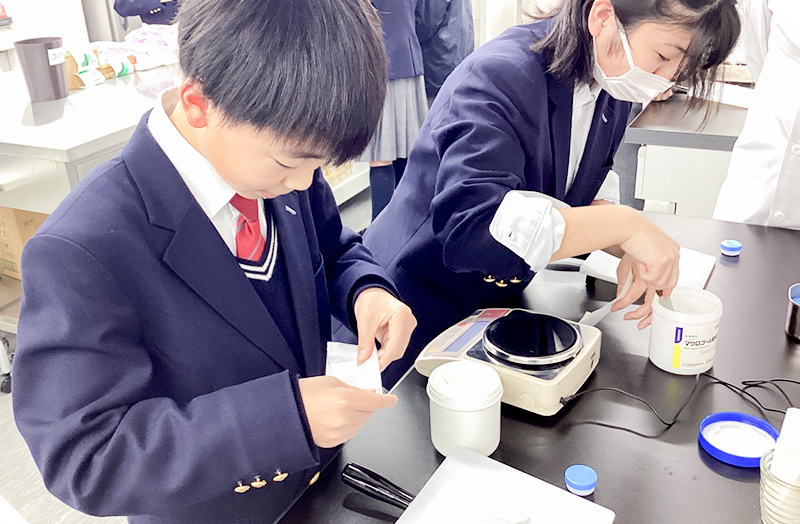

薬学部での体験実習は、中1で医療薬学研修センターを見学することからスタートします。センターの調剤室には、近畿大学病院の薬剤師が実際に仕事をしている設備と機器が揃っているため、生徒はリアリティをもって模擬調剤の体験ができます。そして中2になると、実習の場は薬用植物園に移り、手間をかけて育てられている草・花・木に触れます。ここに来ると生徒たちは「誰もが知っている身近な植物が薬の原料になっていたとは!」と驚きます。さらに、用意してもらった自家製のセンブリ茶を試飲し、その強烈な苦さにふたたび驚かされます(笑)。これも“本物”を体験することの一環です。

医療薬学研修センター(中1)

◎薬学部教授講話 ◎模擬調剤 ◎無菌室体験

薬用植物園見学(中2)

◎薬用植物園植物観察 ◎薬用植物について(講話)

全コース・英数コースの実習では、

近畿大学の実学に触れる!

理工学部実験実習希望者

学びのポイント

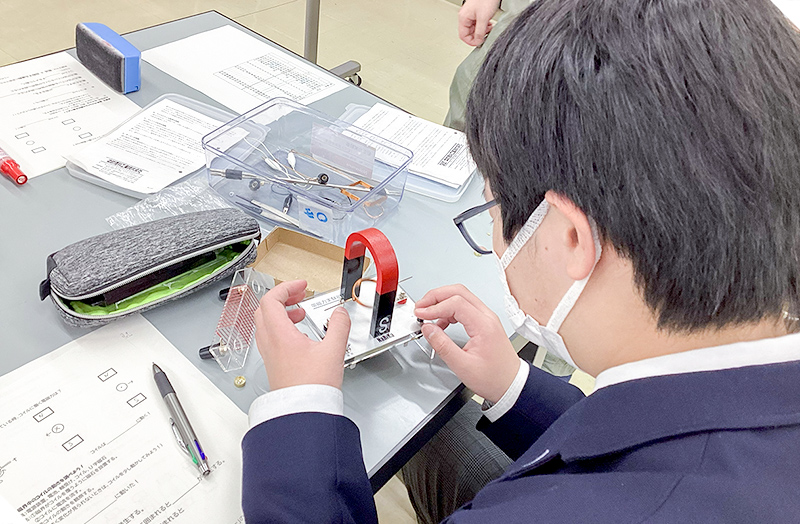

身近にある様々な科学を体験!

サイエンスは、身近なところに存在しています。それを実験や観察を通じて学ぶのがこの実習の目的です。「理工学部実験実習」では、物体が斜面を下る際の加速の仕組みを理解し、「夢サイエンス」では関西人なら誰もが知る道頓堀川の水をきれいにする方法を考えます。「原子力研究所見学」では自然界に存在する放射線について調べます。他にも様々な実験実習を通して科学の面白さを体感します。

◎理工学部実験実習 (英数コース アドバンスト・中1)

・斜面を下る物体の速さと加速度 ・波の振動数 ・物質が水に溶けるということは 等

◎夢サイエンス(英数コース プログレス・中3)

・道頓堀川をきれいにしよう ・染色体の観察 ・極低温の不思議 他

◎原子力研究所見学(全コース・中2)

・原子力について ・近畿大学原子炉見学 ・自然放射線を調べてみよう

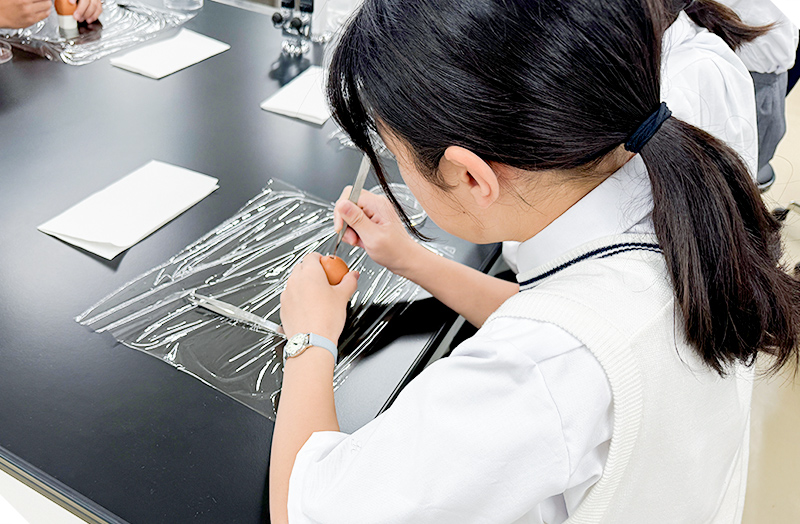

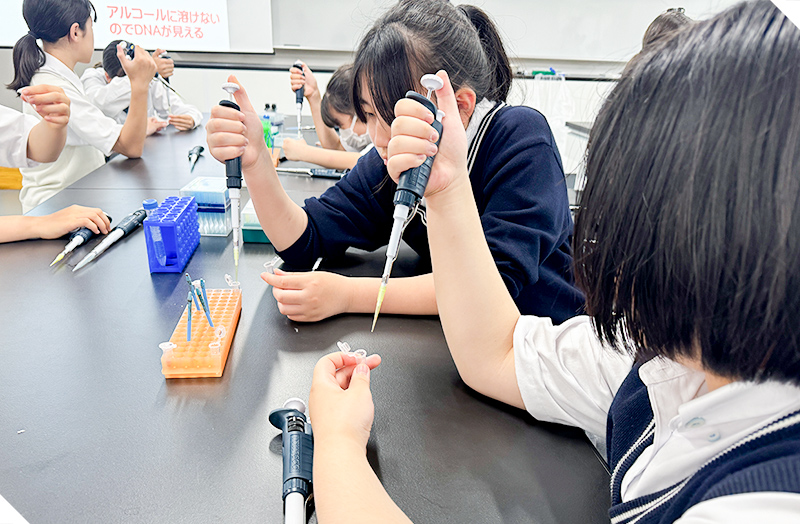

生物理工学部実験実習全員

学びのポイント

バイオテクノロジーの最前線を知る!

近畿大学の生物理工学部では、最先端のバイオテクノロジーに触れ、その技術や研究成果が様々な分野で活用されていることを学びます。同学部では、およそ2万8千年前に絶滅したマンモスのDNAも研究しており、クローン技術の現状を知った生徒たちは、「近い将来、もしかするとマンモスが復活するかも!?」と胸を高鳴らせるそうです。この実験実習に通して、やがて近畿大学に進学し、研究に取り組む生徒がその実現に貢献するかもしれません。

◎学習講演会(全コース・中1)

・ヒトは小型で精密な化学プラント ~人工腎臓の仕組みを考える~

◎体験実習(全コース・中1)

・心臓手術シミュレータ ・ブロッコリーのDNA 等

湯浅農場体験通年プログラム全員

学びのポイント

育てる喜びと苦労を自ら体感!

有田ミカンをはじめとする柑橘類の栽培で全国に名を馳せる和歌山南部の湯浅地区。生徒たちは通年で農場を訪れ、柑橘遺伝資源保存園で実習を行います。5月に柑橘の剪定、7月に摘果、3月に収穫を体験。また、マンゴーを栽培している現場も見学します。農産物を育てる喜びを感じるとともに、その過程の苦労も肌身で実感します。

◎実習 [5月・7月・3月](全コース・中2)

・講義 ・柑橘の剪定~摘果~収穫 ・マンゴー栽培の見学

南紀体験学習希望者

学びのポイント

近大マグロの養殖拠点で学ぶ!

かつて「養殖は不可能」と言われていたマグロの王様・クロマグロ。近畿大学はその完全養殖に成功し、今や“近大マグロ”は国内外に空輸されています。その研究開発拠点である近畿大学水産研究所を訪ねる「南紀体験学習」は、毎年生徒たちに大人気。海を畑のように耕す養殖の最先端技術に触れ、さらに串本海中公園では一般の人が入ることのできない水族館のバックヤードを見学し、現場で仕事をするスタッフの熱意を肌で感じます。

◎近畿大学水産研究所見学(英数コース プログレス・中2)

・養殖いけす、種苗センター見学

◎講演会(英数コース プログレス・中2)

・マグロの生態とクロマグロの完全養殖

◎串本海中公園(英数コース プログレス・中2)

・海洋観察 ・水族館バックヤード見学

農学部体験実習全員

学びのポイント

命・健康を「食」の視点で考える!

“命”に触れることをコンセプトとする医薬コースの体験実習と同様、奈良市北西部の緑豊かな丘陵地帯にある農学部での体験実習では、日頃摂取している食べ物や栄養学の観点から“命”について考えます。安全で安心な食を生産するために必要な環境と技術を、農学部が擁する農業生産科学科、水産学科、応用生命化学科、食品栄養学科、環境管理学科、生物機能科学科の6つの視点で学びます。

◎模擬講義(英数コース プログレス・中1)

・サイエンスって面白い! ~ものごとを科学的に見てみよう~

◎体験実習(英数コース プログレス・中1)

・私たちが食べている食事、これで大丈夫!? 等

体験実習総括 先生Voice!

近畿大学の附属中学だからこそ、

“本物”に触れる体験実習が実現できる

“命”に迫ることをコンセプトに掲げる医薬コースの体験実習や、“本物”に触れる理工系学部の実験・体験実習のバックボーンにあるのは、近畿大学の建学の精神の一つである「実学教育」です。実学とは、社会の役に立ち、人々の生活を支えて豊かにするモノやコト、技術を形にすること。その象徴な研究の一つがクロマグロの完全養殖で、近畿大学には他にも不可能を可能にしてきた膨大な研究があり、その最前線を理工系学部と連携した実習で生徒たちは目の当たりにすることができます。

本校の体験実習の特徴は、いくつかの実習が希望制であること。宿泊を伴う実習は多少費用がかかりますが、参加しようと思うなら生徒はまず保護者に「なぜ行きたいのか」「この実習で何を学ぶのか」を熱意をもって訴えなければなりません。言うなれば、家でプレゼンテーションをしないといけないのです。つまり、主体的・能動的な行動が必要で、そのような熱意をもって参加する生徒は、実習地でも決して受け身にならず、自ら学びを深めようとします。

体験実習は、コロナ禍が明けた昨年度から再びフルサイズで実施しています。今後さらに内容を精査して、バージョンアップさせたい気持ちもありますが、現時点では再スタートした各実習を着実に実践し、生徒たちに“本物”を体験させることに尽力しています。また、体験を糧に、生徒が自分の将来を自ら考えられるように導くことも大切で、それが私たち教員の腕の見せどころだと思っています。事後学習を含め、日々の取り組みをどう創意工夫すべきか、教員も“本物の授業”を目指して邁進しています。