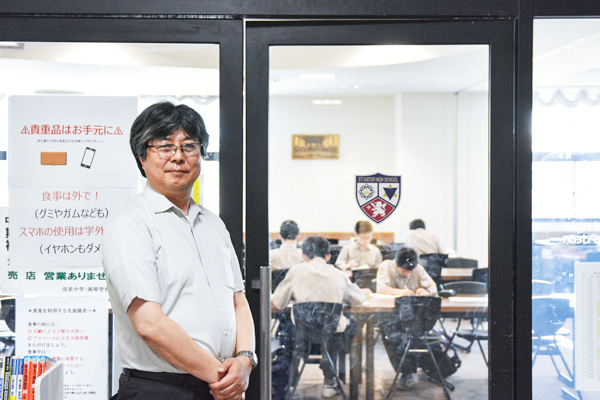

TeacherInterview

教育部長/英語科教諭

子安 克実 先生

教員とELCの連携で、

生徒たちを更なる高みへ導く挑戦を

教員とELCの連携で、

生徒たちを更なる高みへ

導く挑戦を

生徒たちを更なる高みへ導く挑戦を

生徒たちを更なる高みへ

導く挑戦を

中1・中2の利用を

義務付け学習習慣を形成

放課後学習サポートシステムELCの概要を教えてください。

本校では2024年度からELCをスタートさせました。初年度は中1のみ参加必須でしたが、2年目からは中1・中2の生徒の参加を必須とし、クラブ等の放課後活動後の時間を有効に活用し、宿題や課題に取り組む場として活用してもらっています。利用頻度は生徒の自主性に任せていますが、テスト前は150〜200人程度が利用しています。

2学年で約400名の生徒数ですから、参加率としては高めですね。

平日は放課後から基本19時まで、土曜も14時から基本19時まで開いているので、毎日のように利用している生徒もいます。また長期休暇中も10時〜18時に開いており、夏休みも100人程度の生徒が利用していました。本校は本年度熱中症対策として夏休みの屋外活動を7時半から10時半まで、または15時半から18時半までとしました。その合間に屋外クラブの生徒が勉強をしているのでしょう。以前も長期休暇に自習室を開放しましたが、当時よりも参加率はかなり高いです。

他校でも外部業者と連携する形で放課後学習サポートを導入する事例が増えています。

本校もELCの運営はスクールTOMASに委託しています。ですがスクールTOMASを活用されている他校さんと情報交換をすると、希望制としているところが多いようですね。本校は中1・中2の生徒の全員参加を義務付けています。

なぜ全員参加を必須としたのでしょう?

低学年のうちに学習習慣を身につけてほしいからです。本校は心・頭・体のバランスの取れた青年を育てるという理念から、クラブや行事に熱心に取り組むことを推奨しています。そのため勉強においても、生徒が自主的に取り組む環境や時間を学校が提供したいという考えから、ELCをスタートさせました。

本校の生徒は自分を律して勉強できる力を備えています。そのためこれまでは勉強についても生徒の自主性に任せていましたし、今でもELCに頼らず学習習慣を確立している生徒は少なくありません。しかし昨今はスマートフォンやゲームなどの誘惑が多く、入学後の開放感からクラブや行事に熱中しすぎて日々の課題が疎かになり、慌てて塾に通うという生徒がいないわけではありません。またそうした生徒ほど、学校の勉強と塾の勉強の両方に追われがちです。

我々としては、基本は学校の授業であり、宿題や課題、小テストにまずしっかりと取り組むことが大事だと常々生徒に伝えています。その上でのエクストラな取り組みは歓迎しますが、基礎が身に付いていない状態では本末転倒です。そうならないためにも、学校が学習に取り組む時間や場所を提供して、塾に行かずに済むようにするべきではないか。またそれにより学習習慣の早期定着を支援すべきではないかという考えのもとELCを運営しています。

教員とELCが連携し、

オンライン補習などの仕掛けに挑戦

放課後学習サポートを運用するうえで、洛星ならではの特徴はありますか。

基本は自習スペースとしての活用になり、ELCの運営管理者が、質問対応だけでなく勉強の仕方や学習計画作成などもアドバイスしています。また大学生チューターも常駐するのは他校も同じでしょうが、ありがたいことに本校の場合は京都大学が近いので、本校出身の京大生がチューターを務めてくれています。生徒にとっては大人の目が多い環境であることや、ロールモデルとなる先輩に勉強プラスアルファの相談ができることが、ELCを活用するメリットになっているようです。

京大をめざす生徒にとって刺激となる環境ですね。

他にも洛星独自の運用法などはあるのですか。

教員とELCが連携して、課題の提出が遅れている生徒や、補習が必要な生徒を支援しています。これは全員参加だからこそできる取り組みだと思います。例えば、課題提出の締め切りに間に合わなかった生徒に対し、「次の授業までに出しなさい」ではなく「できたらすぐにELCに提出して確認してもらいなさい」と背中を押します。それが先ほど申し上げた大人の目が多いというメリットですね。この夏休みも、夏の宿題の進捗状況をELCで確認してもらう期間を、合計2回設けました。

また、これはまだ試験的な取り組みで、すべての教員が対応できていませんが、中学2年の学年主任(数学科教諭)の主導で、成績不振者に対しての特別プログラムをELCで受講させる取り組みも行っています。二次元コードから飛べる補習プリントを見ながら問題を解かせ、最後の確認テストで基準に達すれば合格、不合格ならもう一度勉強し直して再テストをという具合に進めているそうです。

面白い取り組みですね。嫌がるような生徒はいないのでしょうか。

それが生徒は「Chromebookを使って勉強していいんだ!」と、普段の授業とは違う勉強スタイルにモチベーションが上がるようです(笑)。生徒同士で相談することなく、各自が自分の力で問題に取り組めるよう教員は複数の確認テストを用意し、各生徒に異なるプリントを配布するようELCに依頼しています。このようにELCと教員間で補習が必要な生徒の情報や受講結果を共有することで、更なるフォローアップができる体制が生まれつつあります。

準備は手間ですが、実施をELCに委ねることができることで効率よく、また生徒のモチベーションを高めることにも成功しているのですね。

毎月のように我々教員とELC運営担当者が「どういうことが可能だろうか」と話し合い、洛星ならではの放課後学習サポートのスタイルを作り上げているところです。定期考査前は日曜も利用できるようにしたのも、その話し合いから生まれた運用法です。まだまだ試行錯誤の段階ではありますが、保護者からは「学校で完結するのはありがたい」という言葉をいただいています。

洛星では今後、ELCをどのように進化させたいとお考えですか。

現状は、キャパシティの問題で中1・中2の利用が限度ですが、将来的には希望すれば中高6学年が利用できるように発展させたいと考えています。またELCの基本は学習習慣をつけるための自習の場ですから、今後は学年全体をさらに高みに導くような活用法を探っていきたいと考えています。

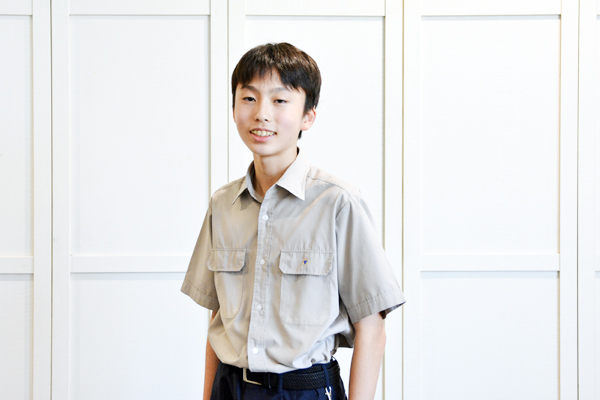

StudentComment

中学2年 北川さん

自由な校風が洛星の伝統。

勉強も自分らしくが理想

僕はほぼ毎日、部活動後にELCで宿題や課題に取り組んでいます。というのも、僕はバスケットボール部に所属していて週6日活動しており、さらに通学が1時間ほどかかるため、家に帰ってからではどうしても勉強が中途半端になりがちだからです。

前期のクラブ活動は18時まで、後期が17時半までなので、その後19時頃までELCに残って宿題を終わらせるようにしています。そうすると、家に帰ってから授業の復習をする時間や余裕が生まれます。

将来、医師になることが目標なので、すべての教科にしっかりと取り組みつつ、特に数学と理科は予習・復習を丁寧に行うよう心がけています。その意味でも、ELCという自習の場があることは大きな助けになっていますし、勉強の場所をELCと自宅の複数作ることで、気分転換にもなり、継続的に勉強を続けられます。

僕はELCに行ったら、まずは生徒手帳にその日の学習計画を書き出すようにしています。そうすることで、自分のペースを意識しながら勉強を進めることができるからです。

洛星は自由な校風が伝統で、行事でも生徒が主体的に動いています。僕も夏休み中は、秋の文化祭に向けて「囮調査」をテーマにした劇の演出について、先生と相談し合いました。そんなふうに、日頃から部活や行事でも自分から積極的に動くからこそ、勉強でも、みんなで一緒に受ける授業だけでなく、自分独自の学び方を見つけるのが、洛星の生徒らしさだと思います。ELCは、そんな僕らのスタイルに合った環境だと思います。

StaffComment

スクールTOMAS

山内 駿さん

先生や保護者とつながりながら

ELCを運営

当社ではどの学校にも基本的には共通したサービスを提供しています。しかし洛星中学校では中学1・2年生の全員に利用していただいているため、学校で出された課題をこちらで確認したり、先生方のお手伝いができたりするところが面白いと感じています。さらに学校が用意した特別プログラムを我々のサポートの中で実施するのも珍しいケースです。

ELCではオプションサービスとして、マンツーマンの個別指導にも対応しています。ここでは基本的に次の定期考査に向けた復習を行い、教材も基本的には学校の教材を用いるため、そういった面でも学校と連携しながらの支援になっているかと思います。

保護者の方も、学校での面談のタイミングに合わせてELCに顔を出され、我々とお話しされていくことがあります。先生だけでなく保護者の方ともつながり生徒の皆様をサポートできることが、我々の強みだと感じています。