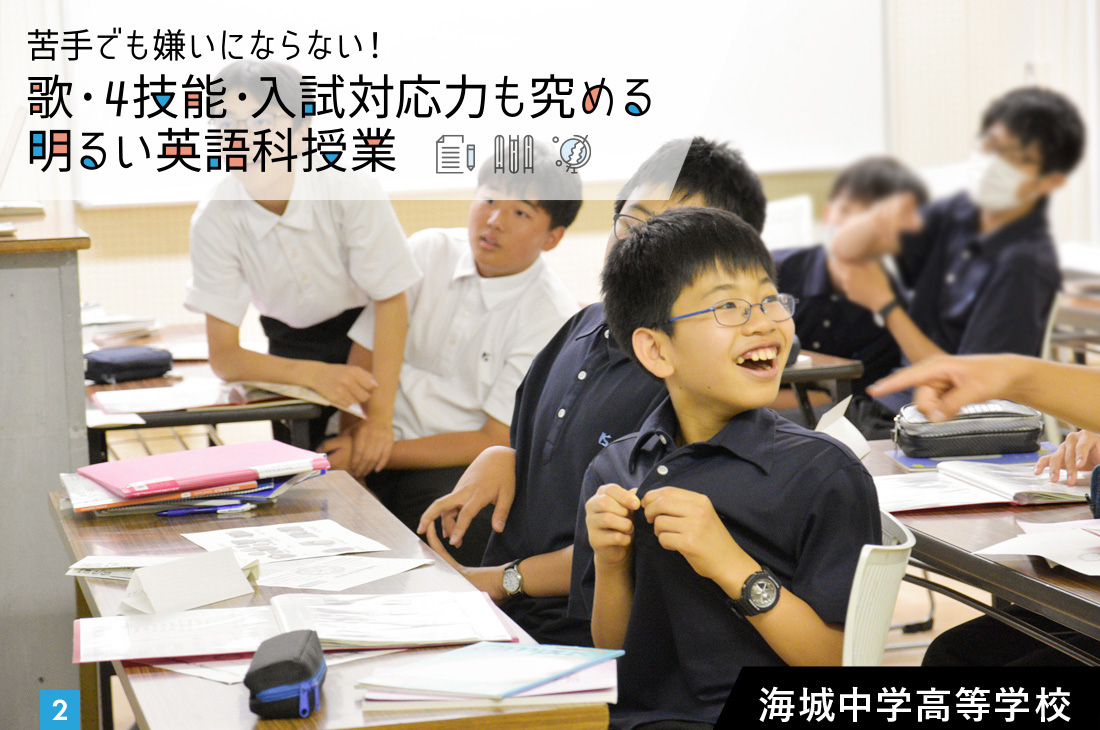

海城中学高等学校の英語科授業では、中学1年から高校3年までの6年間にわたって、生徒たちが大声で英語曲を歌います。中学1・2年では基礎の定着を重視しながら、苦手意識を持たせない楽しい授業を展開。中学3年・高校1年では基盤のできた英語力を活かせるディスカッションなど表現の機会を多く設け、より高度な内容を学習。高2からは大学入試に意識を向けるものの、高3になってもこれまで培ってきた英語力を確実にしながら将来につながる言語「英語」へと仕上げていきます。 進学校だからといって大学入試対策のための英語で終わらせない。海城英語科教育の真髄を取材しました。

生徒が語る海城英語教育

- 英語の日本語翻訳の難しさと

面白さに目覚めた!西田くん[高校2年/帰国生入試入学]

- 世界の文化や考え方も知れる

英語の授業で視野を広げる“橋本くん[高校2年/一般入試入学]

中学1年当時の英語に対する状況や入学後の英語科授業への印象を教えてください。

- 橋本くん

- 小学生の時は英語の授業が週に1時間で、英語に対する学習意識は全くなかったです。それだけに中学から本格的に始まる英語の勉強に対してかなり不安で、中学受験終了後の時間が空いたときに文法を解説している参考書を購入して問題を少しずつ解き、中1の英語の予習を始めました。

海城に入学すると、英語の授業ではレッスンごとの単語や文法の解説に集中するのではなく、各レッスンの内容に応じた背景知識や英語圏のいろいろな文化を紹介してくれて、それと結びつけると英語が頭に入りやすく、とてもわかりやすいと思いました。結果的に英語を好きになったし得意になれて、今では英語は試験での得点源です。高1の時に英検準1級に合格し、初めて受験したTOEICでも9割以上取ることができました。今は英検1級に向けて勉強していますが、やはり学校の授業をきちんと受けていたからこそだなと実感しています。

- 西田くん

- 僕は日本に生まれて6ヶ月でドイツに行き3年、そこからアメリカへ行って7年経った2018年の夏に日本に帰国しました。帰国生入試は高校では少ないので、アメリカにいた頃から親が中学受験について考えていて、帰国生入試と取り出し授業に魅力を感じて海城を受験しました。ただ、小学生の頃は英語しか話さない環境で自然に英語を話していただけなので、中学に入ると単語や文法が中心の授業に最初は驚き戸惑いました。「こんなに細かく文法をやるんだ」、「言語をそこまでルール化して覚えるんだ」と違和感を覚えるとともに、そこは自分にとって弱点だったと気づかされたんです。そのため思っていたほど英語を得意科目にすることができず、大学受験に向けて文法や単語を自分で勉強しなければと思いました。今でも英文法には若干苦手意識があります。

取り出し授業は英検の二次試験の面接形式を採用し、文法より会話が中心で楽しかったです。

- 橋本くん

- 中1から高1まで週に一度はネイティブの先生との会話型の授業を受けられて、その授業が英語力に必要な英語センスのスキルを磨くのにとても役立ったと思っています。異文化の先生方と交流するのが本当に新鮮な体験になります。

中1、中2では英語圏での日常会話や、意思疎通のためのコミュニケーション英語を習得していき、学年が上がるにつれて公の場で使えるようなディベートのスキルや交渉のための対話術を学べます。段階が上がるにつれて使われる英単語のレベルも上がり、同時に日常で使える日本語の技術も学べるのが、自分としてはすごく魅力でした。

- 西田くん

- 英語圏の教育の中にないものは、授業に音楽を取り入れていることです。音楽を聴きながらその中の単語や文化を反映したスラングを使って英語の学習を進めていくのはとてもいいと思いました。音楽もバラエティに富んでいて、ビートルズの曲もあれば最近のエド・シーランの曲などいろいろな種類の英語曲を聴くので、昔の英語の表現も今の表現も学ぶことができます。奥深い歌詞を理解できる楽しさは、英語の授業へのモチベーションになり、英語を勉強したくなります。「日本語に翻訳するとこうなるんだ」「英語でこういう表現もできるんだ」と驚き、とても面白さを感じています。

海城で英語の授業を受けて自身が成長したところや進路に影響したことはありますか。

- 橋本くん

- 僕も授業での歌の時間が大好きで、その時間があるから英語の授業を楽しめています。そこからクイーンやレゲエなどの洋楽を聴くようになり、他の国への関心も広がりました。西田くんと同じように英単語を知るだけでなく、最近の英語圏での文化も歌詞から読み取れ、リスニング力の強化にもつながっています。歌うことで発音や舌の動かし方の練習にもなり、英語で歌っていても恥ずかしさがないので、人前で英語を話すときもすんなりと英語が出てくる助けになっています。楽しく聞き、歌いつつ、同時に英語への理解が深まるという一石二鳥な勉強法が確立できて本当に良かったです。

また、自分とは全く違う環境や見方があることをより意識する機会の一つが英語の授業で、視野が広がりました。現時点では世界のどこかを拠点にした研究医になれたらと思っていますが、どこの国でどういったコミュニケーションの取り方で研究を進めていくと良いかなど、英語の授業が進路をより深く考えるきっかけになりました。

- 西田くん

- 僕は帰国生で英語を日本語に翻訳してから理解するという意識がなかっただけに、海城で英語の授業を受けて英語を日本語に翻訳する難しさを知り、同時に面白さも強く感じています。中学の社会科の授業で、自分の興味のある職業について取材する機会があって、僕は通訳者の方に取材をさせていただき、その方が語られた英語の日本語への変換の難しさに共感しました。その方もネイティブレベルの英語力はあるのですが、日頃から知らない英単語を調べているそうで、自分もそこは見習うべきだし、そういう英語と日本語を使うような職業に興味を持つようになりました。結果的に海城の英語授業を通して僕の中で芽生えた思いとしては、将来は英語を使う職業に就きたいということです。

海城の生徒たちがKSプロジェクトの活動で、数年に一度発行している「Kaijo Times」。英語で海城を紹介する新聞は、昨年アップデートをすることに。中2から高1までの10名の有志生徒が6面に増えた新しい紙面制作に参加しました(現中3~高2生)。その中から5名の生徒と担当の先生方に、「Kaijo Times」の制作秘話やこだわりをうかがいました。

完成したことはみんなに感謝

「Kaijo Times」への参加理由は、何かを作ってみたいと思ったからです。加えて僕は幼稚園でインターナショナルスクールに通っていて英語も得意だったので、プロジェクトに興味を持ち応募しました。完成までは苦労も多く、みんなに感謝しかありません。僕は部活記事を担当しましたが、一番大変だったのはアポイントメントを取ったり、具体的な内容について話を聞いたりした取材です。その後、最初に日本語で下書きした記事を英訳するのも大変で、日本語の微妙な表現をどうやって英語にすればいいのかと悩んだ箇所はいくつもありました。結果的に英作文を作る経験を積め、英作文が少し得意になれたと感じています。

海城の英語の授業では英語の歌を歌い、それが英語を楽しく感じさせ、英語に興味を持てます。歌詞の中に出てくる本場の言葉やくだけた表現は、普通の授業では知ることがないし、英語の歌で楽しみながらもっと深く英語について勉強ができ、英語に抵抗がなくなります。だから、こういう英字新聞を作る機会にも興味を持って参加できるんだと思います。

学びの大きかった新聞記事スタイルの英作文

僕は帰国子女で中3になるまでイギリスにいて、帰国前は英語のエッセイを書いていたので、帰国後「せっかくだったら長いエッセイを書いてみたいし、残るものを作れたら楽しいだろうな」と考え、「Kaijo Times」の制作に参加することをすぐに決めました。制作に入ると、みんなでアイデアは出すものの、意外と記事のネタになるものが少なく苦労しました。また初期段階に原稿量を均一にしてページの割り振りをするのですが、日本語で書いた時には収まっていた原稿が英語にすると変動して、その調整が難しかったです。だから僕は、極力英語で先に原稿を書き上げました。

ただ、困ったのは僕自身がイギリス英語で書いてしまうこと。例えば、センター(中央・中心)も、アメリカ英語では “center”、イギリス英語では “centre”と表記します。この違いに読み手が戸惑い、間違っていると思うかもしれないので、表記の統一にはこだわりました。苦労はしましたが、新聞記事スタイルでの英文の作り方を学べてよかったです。

海城の英語の授業では、僕が中1のときに帰国生用のネイティブの先生と話す取り出し授業があって、英語力を保持しつつネイティブの先生と話す機会も得られる良さを感じました。今、高1でも「論理表現」という授業で週に1回はネイティブの先生との授業があります。海城はネイティブの先生と会話できる実用的な機会が多く、たくさん英語を話す経験を得られる、とてもいい環境です。

僕も英訳に挑戦してみたい!

僕は中学受験時の説明会で「Kaijo Times」の存在を知って、中2になってKSプロジェクトに「Kaijo Times」があると知り、自分でも作ってみたいと思って参加しました。僕は1面で新理科館について、6面で学校の最寄り駅「高田馬場」についての日本語原稿を担当して、それを高2の先輩に翻訳してもらいました。特に高田馬場駅に関しては現地に行って写真を撮ったりネタを集めたりして、大変ではありましたが、とても楽しかったです。

「Kaijo Times」の制作を通して、先輩が僕の書いた日本語文を英語でうまく表現してくれて感動したので、僕もそんな意訳ができるようになりたいと思うようになりました。また、中1からの英語演習という授業ではネイティブの先生との授業があり、ネイティブの人と話すことに抵抗がなくなってきました。英語の歌も先生が適当に選んでいるのではなく、最近学んだ文法事項が多く入っている曲で説明をしてくれるので、文法も理解しやすく、歌うのも楽しく、英語を受け入れやすくなっています。

辞書を片手に英訳を頑張った!

僕は英語の補習に行くこともありますが、海城はそういう英語が苦手な生徒も置いていかないところが安心できます。そうすると英語が苦手でも嫌いになりません。だからKSプロジェクト「Kaijo Times」にも応募してみました。

担当したのは4コマ漫画の絵を描くことと、「海城生の1日」の英訳。英訳は難しくて片手に辞書を持ちながら、頑張りました。おかげでその後の中2の3学期の英語の成績はよかったです。毎日、基礎英語が課題として出され、継続して必然的に英語を聞いています。すると、だんだん聞こえてくる英語が理解ができて、前向きになれます。

先輩のサポート

「Kaijo Times」への参加理由は3つあって、1つ目は物事を作ることに以前から興味があったことです。ですから、作文は苦手でしたが参加してみようと思いました。2つ目は先生方と面識があったからです。3つ目は、僕が所属する地歴部(地理歴史研究同好会)を「Kaijo Times」でアピールすれば知名度が上がると考えました。

印象に残っているのは、先輩方がいろいろとサポートしてくれたことです。例えば僕は笠原先輩と同じ班で部活を紹介する記事を担当し、僕らが日本語で作った文章を先輩が英語に翻訳してくれました。英語に自信はあったものの完成までは不安でしたが、先輩方のお力添えのおかげで何とか頑張れました。

「Kaijo Times」に参加したことで、グローバルな視点を持とうと思うようになりました。

これまで海外に行こうと思ったことはなかったのですが、興味を持てるようになりました。それに英語の成績が少しだけ上がったような気がします。僕が海城の英語の授業で何よりいいなと思う点は、先生方がいつも明るいこと。明るく英語を教えてくれるから僕たちも明るく授業に臨めます。英語の歌もあって、とにかく明るいのがいいですね。

生徒目線で作った英字新聞で海城を知ってほしい

今回のKSプロジェクトのコンセプトは前回と変わらず『「Kaijo Times」で世界へ発信』。以前の記事は一切使わず、分量も前回の4ページから6ページになって内容もさらに濃くなりました。

英語で自分たちのことを紹介する、自分たちのことを英語で発信することはとても大切なことです。「Kaijo Times」の場合、読み手の設定がしにくいということが多少ありますが、いつも学んでいる英語を使って自分たちのことを述べていけば、得られるものが多くあるはずです。学校説明会でも配布していて、生徒目線で作った英字新聞で海城を知っていただけることも意義深いと思っています。

内容に関しては、彼らの書きたいと思ったことをできる限り尊重することが一義で、制作途中は「こういう記事を書こう」といった指示はほとんどしていません。英語に関しては、原稿ができ上がってから、英文の一つ一つは正しいとしても、前との繋がりがどうしても落ち着かないとか、この論理の流れはないのではないかという部分を教員側で議論して組み替える作業を行いました。外に発信するものなので、誤った英語の使い方や論理はないか、事実確認などを少し手直ししたうえで、最終的にはそれなりのものにはなったと思います。

KSプロジェクト「Kaijo Times」は、生徒たちの話にもあったように参加生徒の学年が幅広いことが一番の肝で、先輩が後輩に教えるという普段の英語の授業ではありえないシチュエーションを生み出せていることが見ていても微笑ましく、お互いに学びが多いのではないかと感じました。制作時には皆が忙しくてなかなか集まらないなど、行き詰まりを感じたこともあったはずです。生徒たちはそういった英語だけではないところでもいろんなことを感じ、成長できたプロジェクトでした。

好きな人が集まって作り上げる良さ

KSプロジェクトは、テーマに興味のある人、好きな人が集まるところにも良さがあると思います。英語科ではない教員も関わっていて、山田先生は理科(地学)担当ですが、過去に新聞の割り付けをされていたことがあり、今回も厳しく割り付けを見てくださいました。

授業とは関係ないからこその良さもあり、授業で教えていない生徒たちと英語の話や「こうした方がいいのではないか」と議論するのはとても楽しいです。授業でもフランクに意見を言ってくれる生徒が多いので、その雰囲気はKSプロジェクトでも活かされていたように思います。

各学年の海城英語教育

-中1授業の特色-

大平敬宇先生(中1担任)

英語への不安解消、向き合い方を知る

中1は本校での英語学習の入り口です。また本校では帰国生以外は入試で英語が課されないため、小学校時代の英語に触れた経験には差があるので、入学前に英語に触れてきた経験が少ない生徒でも授業についていけるよう、入学当初はアルファベットの学習から始めます。

中1の教科書では、小学校において音声で触れてきた表現は書けることを前提として展開されますが、実際には多くの生徒は正しく書けません。だからこそアルファベットに立ち戻り、初期段階の指導を最初にしっかり行うと、英語への不安や抵抗感が軽減され、「とにかくその日に教わった内容を覚えればいいんだな」、「やればできるんだな」と、1学期の終わり頃までには英語にどのように向き合えばよいのかがつかめてきます。

さらに「テストには出さない」と明言して、今の授業内容がこの先にどうつながっていくかという話もよくします。そうすると高校で習う文法や大学の英文科で習う学習内容までつながっていき、生徒は英語への興味を持つようになります。

また、教科書の内容を表面的に扱うだけでは本校の生徒の興味を引きつけるには不十分なため、教員が教科書の各レッスン用にオリジナルテキストを作成し、プラスアルファを付けた状態で授業展開しています。

英語の授業では一つの言語として英語を学ぶと同時に、授業内容に付随する物事を論理的に考えることも学びます。高2、高3になると学習が進み、論理的な思考力を問われる問題が増えますが、中1の段階から先を見据えた授業に触れることで、こうした問題や、その先の大学入試に対応する力を養うことができるのです。こうした論理的思考力はまた、卒業後の人生を充実させる一助となります。

最後に、海城での英語学習の魅力の一つを紹介します。海城では授業で扱う教材は統一されていますが、個性的な複数の教員が1つの学年を指導するため、生徒は多様な教員から多様な英語へのアプローチを教わり、自分が気に入った英語との接し方を見つけることができます。授業以外にも追試、補習、講習、海外研修、留学など、どのように英語力を積み上げていくかのサポートや選択肢が多く、また自分が海城で培った英語力を実際に使う機会が多く設けられていることが大きな魅力と言えます。

-中2授業の特色-

山﨑史夏先生(中2担任)

英語力をしっかり定着させる

中2はまだ基礎段階です。英語が苦手な生徒もいれば、英語が得意な生徒もいる中での授業は、一度やったから終わりではなくて基礎的なことを繰り返しやっていくことで、少しずつ定着を図るようにしています。授業についていけない場合には、補習もしっかり行います。一方で、海城の英語教育のカリキュラムでは中2で中学のまとめにも入っていきます。最近作成したプリントでも「高校入試の問題にチャレンジしてみよう」という応用的な出題をし、得意な生徒も飽きさせない工夫をしています。

英語の授業は「英語」と「英語演習」の2系統を合わせると週6コマ、ほぼ毎日あります。英語科教員は時には担任の先生より生徒と会うことが多いので、1年間を通して生徒と触れ合う機会が多く、生徒をよく知ることができます。生徒が授業で質問しやすい環境になっていきます。

ただ、6年間の中で中2から高1にかけては中だるみしがちな時期です。特に中2は、入学当初の緊張感が解け、慣れてくる時期ですから、授業でもメリハリをつけることを大事にしています。リラックスした雰囲気でやる時間もあれば、しっかり集中してやる時間を作り、「切り替えをしっかりしよう」と生徒にはよく話しています。

切り替えていく1つのポイントとして歌があります。英語の歌に中1で慣れ、中2は迷わずに楽しみながら歌います。英語は苦手で文法は嫌いという生徒もいますが、歌が嫌いという生徒はほとんどいません。彼らの中には「英語の授業は歌があるから好き!」といった気持ちは強くあり、授業へのモチベーションにもなっています。移動教室に向かいながら英語の歌を歌っている生徒も時折見かけるほど、彼らの中に英語の歌は浸透しているようです。

教員の個性を活かしながらいろいろなことに取り組んでいます。英語の授業は、扱えるものが多岐に渡るため教員の性格や色が出しやすいと思います。それぞれの良さを出しつつ、受験に対応できる力も、その先も活きる英語力をも身につけさせていくという共通認識のもと、教員がオリジナリティを出して授業をしています。

-中3授業の特色-

永田 岳先生

興味関心も取り入れ英語をより楽しく前向きに

中3は中高接続の重要な時期です。生徒たち一人一人の興味関心を引き出しながら、中学英語の総復習を行いつつ発展的な高校内容の学習を進めていくことで、生徒たちは自身の英語力を着実に高めていくことができます。例えば、すらすらと英文を読み進めるためのしっかりとしたリーディングの力を伸ばすために、この中3の時期からも本格的に読解の活動に取り組んでいます。また、多くの生徒たちにとって興味深い理科系の話題が多く入っている教材などを用いて活動を行うことで、英語の授業にもより知的な内容を盛り込むことができ、少し発展的な内容の話題であっても比較的簡単な英語でやりとりをする基礎の形成につながります。こうした「学ぶ英語と使える英語がつながる」感覚をつかむことで、英語の学習をもっと楽しく感じてもらえることを目指しています。

また、本校では高校1年生で外国人教員によるオール・イングリッシュのディスカッション形式の授業があるため、中3でも「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能で多様な活動を実施し、ディスカッションやディベートの形でも生徒が積極的に英語を使うための下地作りをしています。

加えて、海城では6年間、学年担当の教員が継続して指導に関わることが多いため、生徒たちが持っている語彙や文法の総体を押さえやすく、多様な活動を計画する際にも彼らの知識内で理解したり表現したりしやすい内容に配慮することが可能です。こうした工夫を重ねることで個々の生徒にとってより参加しやすい活動になるよう調整することができ、生徒のさらなる英語力向上につなげることができます。

このような取り組みを積み重ねてきた中で、私一個人としても、生徒たちが以前と比べ、英語の活動により積極的に参加してくれるようになったと感じています。GTECなどの外部試験の成績を分析しても、ここ数年間、学校全体でのスコアの伸びも大きく、それぞれの学年段階の英語力の水準もより高いレベルで安定してきています。また、生徒たちも非常に意欲的に学習に取り組んでくれており、授業内での生徒たちの発表や成果物の質も年々向上しています。「中3アメリカ海外研修」*や「高1・高2イギリス海外研修」**でも生徒が現地の人や学生たちに果敢に話しかけている姿を見かけることはめずらしくなく、帰国生ではない生徒たちの中でも、他の生徒から刺激を受けて海外大学を志望する生徒も現れるようになってきました。世間的にはAIが発達して英語学習の意味を問う風潮もある中で、前のめりで言語の学習に取り組んでくれる生徒が少しずつ増えており、学校としての取り組みの成果があらわれ始めているように感じています。

*中3アメリカ海外研修…中学3年生30名がアメリカ東部バーモント州セントジョンズベリーでのホームステイを体験し、マサチューセッツ州ボストンではハーバード大学やMITの見学や特別講座にも参加する。

**高1・高2イギリス海外研修…高校1年生・2年生計30名が、イングランド中央部コッツウォルズ地方ウスター州グレイトモーバンのモーバンカレッジでホームステイをしながら英語を学ぶ。

中1・中2で基礎から英語力をしっかりと固めるためのカリキュラムが組まれている点は大きな強みだと思います。新学習指導要領下の大学入試では英語の試験で問われる内容が難化したと言われることもあり、英語の学習に対してより大きな不安を感じ、より早く、より難しい内容の学習に取り組むべきだと焦ってしまう生徒や保護者の方も多いかと思います。しかしながら、何よりも重要なのは、まず基礎をしっかりと身につけ、基本的な英語で話されたり書かれたりした内容を理解し、かつシンプルな英語で自分の伝えたいことを表現する力をしっかりと伸ばしていくことです。その後の英語力の伸びも、こうした基礎を土台としてこそ、より高い水準に到達することができるのであり、海城英語科の教育ではこの点を重視し、基礎的な英語力の育成、そしてその後のより発展的な英語力の指導に取り組んでいます。

-高1授業の特色-

英語科教諭 渡邊聡大先生(高1担当)

大量の英語を浴びる

現高1生は中1から同一の2人の教員中心で担当していて、50分の授業時間内に大量のいろんな教材を使って手をかえ品をかえ、英語を生徒の中に取り込んでいます。導入で言えば最初の7,8分間はまとまった英語を聞いて行うタスク、次の5分間で英単語をひたすら読む。その後はみんなでクイズを出し合いながらボキャブラリーを復習して、次に歌を歌う。うちの学年は歌っている曲数が多くて、週に1曲以上をどんどん歌っていきます。その後、教科書を使う時間は20分程度。ラジオ英会話も授業で扱っています。かなりの量の英語を1回の授業でインプットするので、生徒たちは悲鳴をあげていますが(笑)、量とテンポの良さは現高1の授業の特色だと思います。帰国生が各学年三十人程度いますが、中3以降は取り出し授業をしませんから、その生徒たちを飽きさせず、彼らにも何か得るものがある授業を届けたいという意味合いもあります。もちろん英語が苦手な生徒に対しては補習をしっかり行い、教える側からの取りこぼしがないようにすることも意識しています。

大学入試に関しては、入試問題の内容も変わってきているとはいえ、基本的にはリーディングが中心です。そういった問題に対応するためには慣れ、言い換えれば演習量が必要です。時期でいうと高1では教科書の扱いを少しずつ、リーディング中心に変えていくことになります。一方でアウトプット活動も手を抜きません。パフォーマンス評価において今年の高1には、「どうやって人間たちは単位を作ってきたか」をテーマに英語劇を作らせて3分で演じてもらいました。パフォーマンス評価にはいろいろな考え方がありますが、現高1では「英語以外の力も使わなければいけない何か」と英語の力を融合させることを「パフォーマンス」と呼び、成績にも組み込んでいます。

私が授業で大切にしたいのは、明るく楽しくテンポよく授業をすること。やはり語学は明るく楽しくしないと、基本的には退屈です。ただ、生徒たちの個性もありますから、明るさは強制しないようには注意していますが(笑)。私が暗くならなければ教室全体の雰囲気も暗く静かにはならないと思いますから、自分自身のメンタルも調整しながら毎日授業をしています。

進学校でこれだけ進学校らしくない教育を必死にやろうとしていることは、絶対的な強みです。英語教育の正解は、時代によっても違う、そのときの生徒によっても違う、教える教師によっても違います。そして本校ではやはり受験対策も重要です。しかし、海城では英語科全体が「入試対策だけではダメだ」、「教え方には多様性が絶対に大事だ」といつも話し合っています。常に偏らないように苦心し、自分たちが大事にしたい英語教育と入試対策の両輪を回しています。

-高2授業の特色-

英語科教諭 村山尚之先生(高2担当)

大学入試を意識していく

高2になると、大学入試を意識した授業になってきます。英語は生きもので常に変化し続けているものなので、英文解釈だけでなく、英語を使うことに重きを置きつつ、受験英語とこれまで学んできた英語は一つなんだということを大事に教えています。

中1から続けてきた英語の楽しさは残しつつ、その筆頭ともいえる歌もずっと大声で歌い続けながら、受験に向き始める生徒の意識に合わせて積み上げてきたペアワークや英語を話す・書くことを大切に、受験に関係した英語に取り組んでいきます。例えば、大学入試の問題を解くだけでなく、その内容にまで考えを広げて、実際の生活や実例に結び付け、生徒が「なるほど」と共感してくれるところまで話をします。最近の入試問題はテーマや内容が難しくなっていますから、そういったテーマに対して英語で書いたり、話したりする必要があります。「こういう事例もある」「どう考えればいいか」といった発想ができ、視野を広げるようなことも授業に取り入れています。英語には流暢さと正確さの両方が必要で、適当な英語を話す・書くといった流暢さは中1から積み上げてきていると思うのですが、受験に向けては正確さも加えていこうと、文法の問題集も使っています。正確な英語を話す・書くようにしていくのが受験対策の一部となります。

授業で心がけているのは自分が授業を楽しむこと。やはり教師が「面白い」と思わないと生徒もそう思ってくれないし、生徒はこちらの本心を一瞬で見抜きます。ですから、歌うときはみんなで立って、私も一緒に大声で歌いますし、「授業が楽しいんだぞ!」とずっと伝え続ける姿勢で授業をしたいと思っています。もちろん入試対策も行いますが、自分も楽しみ、生徒も楽しませる授業を行うことを大事にしています。

中学から男子校で生活してきた彼らは幼さもありますが、そのため授業での反応が素直なので、授業者としては嬉しいことも多いです。高2にもなりすっかり大きくなりましたが、英語の授業は中1から高3まで週に4~5回あり、特に生徒の成長を日々感じることができる科目だと思います。

中1から英語でプレゼンテーションを頻繁にさせますので、人前で臆せずに自分の意見を話す場が多くあり、発表することの土台づくりが英語科の授業の中でできていると思います。高1高2になると英語でのグループプレゼンテーションやディベートも行いますから、パフォーマンス評価でも発表や表現力を求められます。それらがすべて英語でも日本語でも、自分の意見・意思を表現する土台づくりに結びついていると思っています。

-高3授業の特色-

英語科教諭 大松達知先生(高3担当)

“英語”という言葉を学べ

高校3年生になると大学入試を意識した問題演習の時間は増えます。しかし、授業は受験対策だけに特化したものではありません。中学1年のときから積み重ねてきた、音読、ペアワーク、リスニング、英語の歌の歌唱、そして課題英作文や英文和訳を高度なレベルで継続しています。学校での英語の学習は、将来的にみずから英語(あるいは他の外国語)を勉強していくための基礎段階です。だからこそ、問題の答えを出すことだけを目的としない、外国語の勉強法を身につけてほしいのです。

実際には、大学受験対策のための塾に通う生徒もいます。だからこそ、学校ではさらに深い言語学習を目指しています。大学入試には、訳文を読んでもわかりにくい文章も出題されます。原典に当たったり、関連する映像を見たり、雑誌の記事を読んだりもします。そして、無機質な問題文として読むだけではなくて、その英文を書いた人と向き合い、その思いを理解してほしいと伝えています。つまり、生身の筆者の存在を意識し、その人とやりとりするような気持ちで英文に向き合ってもらいたいということです。入試問題といえども、その背景には人間がいるという意識です。

また、高校3年生であっても、自分の声で自分の考えを表現してほしいと思っています。そのために、例えば、テキストの内容をQ&A形式のペアワーク教材に加工したりしています。英語でまとまった自分の意見を言うのは難しいですが、その前段階としての「書かれていることを自分の頭でまとめる」活動は可能です。言語能力が鍛えられてきている高校3年生だからこその手応えを感じます。これは大学入試問題を題材にした英作文の授業にもつながります。生徒が書いたものをネイティブ教員が全員分の添削をして返却するのも授業の軸のひとつです。積極的な生徒の要求に応えながら、大学受験のための学習をふくらまして、授業を進めています。

中学生も高校生も、積極的に声を出したり体を動かしたりする生徒が多いです。果敢に自分の意見を発表したり、問いに対する正誤をあまり意識しないで気軽に答えてくれます。もちろん外向的な生徒、内向的な生徒、さまざまです。しかし、もしかしたら、男子だけの環境であることがプラスに作用しているのかもしれません。

海城英語教育

「それによって何ができるようになるのか」

英語科主任 岡田 悌先生

- 岡田先生

- 今年度の授業は、高3の「英語コミュニケーションⅢ」と中1の「英語演習」の2種類を担当しています。ふつうはこういう極端な持ち方をしないのですが、現在担任から外れており、教科主任という立場もあって、最初と最後を同時に見ておこうと思い立ちました。

高3はどうしても大学入試対策が中心となり、日々粛々と進めていますが、中1の授業はたいへん賑やかです。中1英語演習という科目は、注目授業のセクションでご紹介した通り少人数の編成で、一人一人の顔がよく見える状況です。

自分は低学年の分割授業を初めて担当しましたが、授業形態としてのポテンシャルを強く感じており、今後ともこの授業形態をしっかりと活かしていくような運営をしていかなければいけないと、決意を新たにしました。

海城の英語科授業「全体」の特色は何だと考えられていますか。

- 岡田先生

- 英語の授業では、本校のようなタイプの学校にしてはということですが、最初のうちは難しい教材を使いません。中高一貫校では一貫校向けの特別な教科書を使うところが多いようですが、本校の中学教科書はいわゆる検定教科書、つまり公立校で使っているふつうの教科書です。進度は若干早いですが、極端に早くはありません。これは生徒に与える学習内容・活動内容が少ないということではなく、教科書以外の内容を大量に補充するということです。教員の側に、独自にやりたいアイデアが山のようにあるということなのです。

テキストそのものを難しい大部のものにしてしまうと、担当者の臨機応変な工夫が入れにくくなります。工夫の内容の一端は他の記事で見ていただいた通りですが、傍目から見ると、50分間の授業一回の中でも、次から次へといろいろなことをばたばたやっている印象です。我々はわざとそうしているのであって、決してまとまった理念や目標なしにやっているわけではありません。

- 岡田先生

- 誤解を恐れずに言いますと、英語という教科は英語そのものを探究することが目標ではありません。一般の中高生がこぞって英語学や英米文学の蘊奥を追究することは不可能ですし、意味があるとも思えません。

英語学習において最も重要な観点は、「それによって何ができるようになるのか」ということです。これは巷間言われるところの、受験英語と実用英語という対立の片方に与するということではありません。いわゆる英会話という言葉で表されるような、実生活上のちょっとしたやり取りや意見表明が闊達にできることも重要ですが、難関大学入試問題に代表されるような、高度な知的内容を含んだ文章を読み書きできるようになることも、「できるようになる」ことの重要な一要素です。

そして本校の生徒たちは、その両方を両方とも追求できる能力を持って入学してきます。6年間をフルに有効活用し、大学入学までに「できる」ようになって欲しいと考える技能をすべて習得させることが、我々教員の最終目標と言えましょう。

海城英語教育を受ける生徒にとって、どのような成長や変化の場となっていますか。

- 岡田先生

- 研修は比較的短期間での体験型のイベントですので、知識の習得よりも知識を使って何かを成し遂げる経験の場として、生かしてほしいと思っています。一生懸命頭を使って課題を掘り下げること以上に、実生活の中で英語を使って活動したり、普段は会えないような人たちと直にふれ合う交流に価値があります。

また、環境ががらっと変わるなかで、さまざまな生徒に活躍の可能性が与えられるのも、研修ならではの現象です。私が十数年前にイギリス研修を引率した際、研修の終盤で全員がプレゼンテーションをして、現地の教員が優秀賞を選抜しました。その時選ばれた生徒は、率直に言うと普段の学校での成績がなかなか振るわない生徒でしたが、「僕でいいんですか…」といった調子でとても喜んでいました。いつもとは違った形で評価が与えられたり、人物の別な側面に光が当たったりするのも、所を変えて行われるイベントの魅力のひとつです。

- 岡田先生

- ここでは英語科全体ではなく、私自身の個人的な価値観や感想を述べます。6年間の中で力点を置くテーマは変わっていきますので、内容的に重視するターゲットが具体的に一つあげられるわけではありません。授業のテーマとしては、学習者のアクティブな活動や、一般教養的な知識、大学受験勉強の中での気付き等何でもよいのですが、いつでも、ああ、そうか、と思えるような「感心」が、参加者のあいだで頻繁にあってほしいと願っています。

何を面白いと感じるかは人それぞれですが、本校の生徒たちは概ね知的好奇心が旺盛ですので、何らかの点で彼らの知的関心を刺激できるようなコンテンツを提示し続けられれば、授業を担当する側も満足できるものです。また、一回一回の授業においては、話のテンポや間の取り方のような技術的なことも含め、受講者の気持ちが間延びしないような展開をできるだけ心がけています。

主任として英語科をどのように統率されていますか。

- 岡田先生

- 海城の教員は一人残らず高度な専門性を備えていますが、その一方で、当然ながら個性や価値観の違いもあります。英語教育観に関しての部分的な相違も、ないわけではありません。どの教員がやっても同じように展開できる理想的な授業のテンプレートがあれば話は簡単ですが、内容が高度になればなるほど、個人的な持ち味を封印したやり方はむしろ実行困難になります。優秀な人材であればどんなスタイルでも対応できるというものではありません。

そこで重要になってくるのが、個と全体のバランスということになります。組織としてやっている以上、同じ部分は同じである必要がありますし、実際に教科書や定期考査は担当者個人の自由にはしていません。他方で個々の授業に関しては、やり方に関する制約をほとんど設けていません。そもそも学校組織における主任というのは大して偉くないので、統率と言われるようなことは何もしていない気がしますが、決められた枠内で各人が楽しく力を発揮してもらえるようにサポートするのが私の仕事だ、というくらいに考えています。

- 岡田先生

- 海城で担任を持つ教員は、大半が中1から高3まで持ち上がります。同じ学年レベルの内容を6年に1回しか持たないとなると、教員側の準備がいささか大変になるのですが、この状況はそのままメリットとなる側面もあります。十代の6年間は知情意の発達が著しい時期であり、決まった教員が生徒の成長に合わせて授業や学級・学年の活動を支え続けるのは、公教育の場である学校として好ましい姿勢だと思います。

また英語に絞って述べますと、おそらく英語という教科は、6年間における進展がもっとも大きい教科ではなかろうかと思われます。小学校での導入が本格化したとはいえ、まだまだ中1の入学時において大半の生徒は、ABCの正確な読み書きも怪しい状態です。これが高3になると、日本語で読んでも難しいような文章を読んだり、日本語が分からない人との意思疎通がかなりの程度できるようになったりするわけです。

6年間の一貫教育をうたう以上は、全期間をトータルにコーディネートできる担当者が必要です。海城の英語科には、全員全ての段階で授業ができる人員が揃っています。3年で一巡する中で専門性を高めている学校の先生がたももちろん立派ですが、もっと長いスパンで生徒の英語力の伸長を見ることができるのは海城の教員にとっての醍醐味であり、それが教える上での強みにもなっているのです。

- 岡田先生

- 日本の中高において英語という教科の実質的な目標は、この数十年間でかなり変化してきました。文科省の指導要領や大学入試の傾向、世間一般の期待に照らして着実に運営しようとすると、だいたい十年に一回は大幅な見直しをしていく必要があります。

私自身、これまで海城で30年近く勤務するなかでカリキュラムの改訂にずいぶん関わってきましたが、変更の際には数年前から内容を検討し、改訂の年度から数年間で軌道に乗せると、また次の見直しの時期がやってくるという繰り返しです。これだけだと単なる愚痴のようですが、海城の英語科はその作業をこれまで確実にこなしてきたからこそ、今日の繁栄があると自負しています。

たとえば30年前であれば、和文英訳ではないいわゆる自由英作文形式の作文指導は、私立の伝統的な進学校ではほとんど顧みられなかったのですが、本校では高3などの授業でカリキュラム的に対応できるよう、機敏に動きました。今は高校募集自体を停止しましたが、かつての高校入試では比較的早期にリスニング問題を導入しました。

そのほか現時点における、単発ではないカリキュラムの枠内での特徴的な試みについては、本編の記事を読んでいただいた通りです。我々はその時々に必要と思われる改訂作業を、今後も飽きずに続けていきます。少しずつ変えていくという姿勢を変わらずに持ち続けることこそが、我々の最大の挑戦であり目標なのです。