海城中学高等学校では、中学で音楽と美術を3年間学び、国語の中で書写が扱われます。高校では2年・3年の時期に芸術科目(音楽・美術・書道)を1つ選択して学びます。また、中学1年・2年で技術科、中学3年・高校1年では家庭科と情報科<※>の授業を受け知見を広げます。また、各科目が混合して派生するプロジェクトや課外講座なども多彩に実施。とにかく海城には多岐にわたる分野に及ぶ中高の教育に収まらない学びがあふれています。それらを担う先生と、学びを満喫している高校生に話をうかがいました。

<※>併設型中高一貫教育校特例措置により、高校の情報Ⅰを中学3年次に1単位分、高校1年次に1単位分を実施。

写真左から(右回り)

齋藤 亮次先生:音楽科 / 天野友景先生:美術科 / 中村 亮太先生:技術科 /

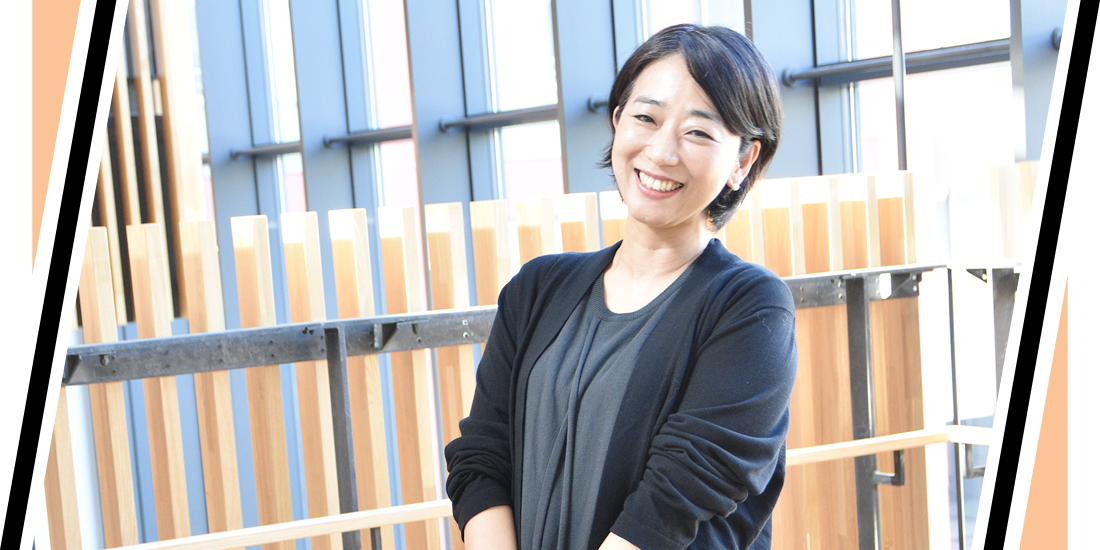

平田 敬史先生:情報科 / 龍崎 翼先生:家庭科 / 押野 加奈先生:書道科

海城から日本、そして世界に羽ばたくように

現在、社会は大きな転換点を迎えようとしています。私たちは今「Society4.0」と呼ばれる高度情報化社会に生きていますが、すでにその先の「Society5.0」への対応が求められています。そこでは、現実(リアル)と仮想(バーチャル)が融合し、社会構造そのものが大きく変化すると言われ、今の生徒たちが大人になる頃には、そうした変化が現実になっているでしょう。

「Society3.0」から「Society 4.0」への移行で最も象徴的な例が、「YouTube」の登場でした。YouTuberのような「情報のクリエイター」が登場し、視聴者は「情報の消費者」になりました。それまではマスメディアだけが担っていた情報発信が、一般人によって行われるようになり、それを支える「プラットフォーマー」は社会構造の上位に位置し、大きな収益をあげるようになったのです。「Society5.0」にはこうした構造がさらに拡大し、「デジタル・ディバイド(情報格差・デジタル格差)」も一層広がっていくはずです。

そんな時代を生きる生徒たちだからこそ、本校の建学の精神「国家・社会に有為な人材の育成」の“国家・社会に有為な人”は、単なる情報の消費者ではなく、有益な情報を生み出すクリエイターや社会構造を築けるプラットフォーマーであってほしいと考えます。生徒たちには情報を消費するだけではなく、自ら学び、何かを生み出す人へと成長してほしい。情報科の教育の根底には、そうした思いがあります。もちろん、そこに至るには、日々の授業のような地道な積み重ねが不可欠です。しかしその中で、世界にまだ存在しないものを創る力を少しずつ養い、消費者から創造者へ変わっていけるように、情報科としてサポートしたいと思っています。

書道の授業で特に大切にしているのは「学際性」(複数の教科や分野を結び付けて学ぶこと)です。例えば国語科で学ぶ『古今和歌集』の和歌は、当時は筆で書かれ、今ではあまりなじみのない変体仮名も使われていました。それを書道で体験し知識を得ることで、他教科の学びもより深まります。こうした教科横断の学びを、書道を通して広げていってほしいと思っています。

また、書道の特性の一つに、「一回性」があります。筆を下ろした瞬間から後戻りはできず、その緊張感の中で、自然と作品にのめり込んでいく生徒がとても多いです。週に一度の「一発勝負」に没頭する時間を、楽しんでもらいたいですね。

海城技術科のコンセプトは、「時代に即した問題解決型技術教育」です。技術に対してイメージされる伝統的なものづくりの要素も残しながら、現代に求められる力を重視し、授業は問題解決を軸に展開しています。育てたい能力は「技術の発達を主体的に支える力」と「技術革新を牽引する力」の素地となる力。この2つを理想として掲げ、より多くの生徒が達成できるよう日々の授業に取り組んでいます。

その2つの力が身に付けば、先ほど話にあった社会を動かす「プラットフォーマー」や、0から1を生み出すような「イノベーター」が、海城から日本、そして世界に羽ばたきます。たとえそうした職業に就かなくても、技術の進歩を自分ごととして支えられる人材を育てたい。それが、海城が掲げる「国家・社会に有為な人材」に直結すると考えています。そのため授業では、知識・技能の習得だけでなく、繰り返し問題解決に取り組むプロセスを重視しています。ものづくりや試行錯誤の経験がイノベーションの土台となりますから、生徒には楽しみながら力も身につけてもらいたいと考えています。

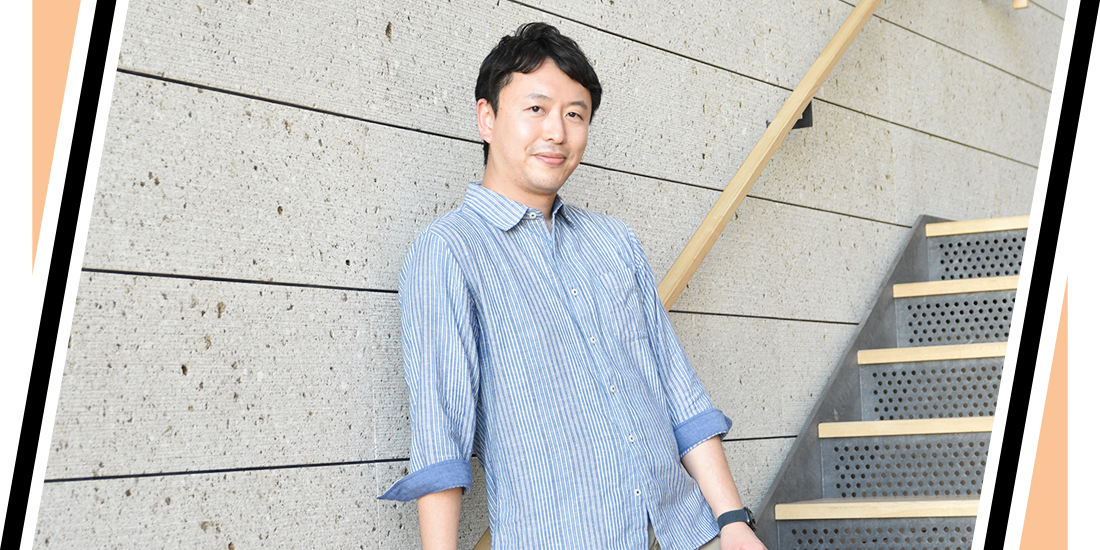

中村 亮太先生 技術科

高校と中学でアプローチに違いはありますが、音楽の授業で共通して大切にしているのは「時間をかけて体験すること」です。高校では、1曲をじっくりと歌い込み、生徒が少しずつ歌えるようになるプロセスを重視しています。最初はうまく歌えなくても、繰り返すうちに曲が身体に馴染み、自然と声が出るようになってくる。その「身体感覚」を育むことが、今の時代だからこそ大事だと考えますし、生徒の「身体感覚」を保つために音楽の授業が役立てると思っています。

これは中学の授業にも共通することで、たとえばアルトリコーダーが最初はうまく吹けなくても、練習を重ねることで少しずつできるようになるという経験を大切にしています。リコーダーの技術が将来に直接役立つことは少ないかもしれませんが、「自分が成長できる」という感覚を持たせ、新しい曲に挑戦させるのも、その成長のきっかけを作るためです。正直、結果がすぐに見えづらいのが悩ましいところですが、生徒が楽しそうにしている姿を見ると、手ごたえは感じています。

家庭科は、「衣・食・住」だけでなく、お金、家族、環境など、人生全体に関わる幅広い内容を扱う教科です。特に近年は「お金では解決できず最終的に自分で判断しなければならない大切なこと」として、「栄養の知識」「お金の使い方」「パートナーシップ」の3つを重視しています。

まず栄養については、食事は外食や購入でまかなえますが、最終的に「何を選んで食べるか」は自分の判断です。そこに知識がなければ健康的な選択はできません。お金については、生徒の多くは「稼ぎ方」に関心を持ちますが、「使い方」や「守り方」「増やし方」も同じくらい大切です。授業では、ローン返済や悪質商法、資産運用などの学習を通し、実践的な「お金」についての教育に取り組んでいます。

そして今、最も力を入れているのが「パートナーシップ」です。かつてのように、年齢に応じて結婚することが当たり前だった時代は終わりました。人生は多様化し、自分で選び取らなければ幸せは手に入りません。しかし学校では、職業につながる学びは充実している一方で、家庭や子ども、パートナーとの関係など、プライベートな部分は置き去りにされているのが現状です。けれども、多くの人にとって本当に大切なのは「プライベートの充実」です。だからこそ家庭科では、仕事と同じように人生の私的な部分についても、自分で設計していく力を育てたいと考えています。

龍崎 翼先生 家庭科

興味を引き出し、夢中になれるきっかけを与えること

高校1年生の1学期の情報の授業では、プログラミングの学習をスタートし、ある程度理解が深まった夏休みに「学んだことを使って自由にプログラムを作ってみよう」という課題を出しています。すると、生徒たちが驚くような作品を提出してくるんです。

最近では、AIや機械学習を取り入れたプログラムを作ってきた生徒が複数人いました。それぞれが独自に、会話ができるAIや、入力された数字を処理したり、演算してくれたりするといった本格的な作品を出してきたんです。授業前にプログラミング経験は少なく、授業をきっかけに興味を持ち、夏休み中に自分で調べながら1000行以上のコードを書いたとのことでした。

だからこそ生徒たちには、知識を教えるだけでなく、興味を引き出し、夢中になれるきっかけを与えることが何より大切だと感じます。苦手意識を持つ生徒もいますが、経験には大きな意味がありますから「食わず嫌いせずに試してみよう」という姿勢を大切にしています。

平田 敬史先生 情報科

技術科「情報の技術」の授業の計測・制御の内容では、micro:bitという小さなマイコンボードを使って、見た目は同じでもそれぞれが中身をプログラミングし、世の中の課題解決に挑戦します。自分で問題を見つけ、課題を設定して、解決に取り組むスタイルですが、夢中になった生徒は膨大な量のプログラムを書き、小さなmicro:bit上でRPGゲームを完成させてきたり、実用化できそうな面白いものを作り上げたりしてきます。こちらが種を蒔くと応えてくれる、そうした優秀な生徒が何人も現れて本当に驚き、「勝てないな…」と思わされます(笑)。

書道で人気なのは、印刀という専門の道具を使って石に文字を刻す「篆刻」です。彫刻刀とは異なり、石に刻す経験も少ないため、最初は躊躇する生徒もいますが、優れた分析力や観察力を活かしてコツをつかむのも早いですね。普段元気なクラスでも、篆刻の時間は静まり返り、一切言葉を交わさず集中する様子がとても印象的です。

残念ながら、音楽の授業をきっかけに何かにハマるっていう子は少なく…。ただ、男子校にしては、合唱部の人数が他校よりも多いです。高校生が24人ほどいるので、友達の前で歌うことに抵抗がなくなってくると、歌う機会を求めるようになるのかもしれません(笑)。

私が家庭科の授業で生徒を見ていて感じるのは、とても素直だということです。そんな生徒たちに、全国的にも珍しい性教育を家庭科で行っています。普段は下ネタで盛り上がる年頃の中3生への授業で、性を真面目に捉え、恋愛や性行為、性暴力、妊娠、出産の社会的意味まで扱います。

例えば「妊娠・出産は自分とは関係のない話ではない」「パートナーとして認められるとはどういうことか」などと話すと、生徒たちは「そうなんだ!」と驚き、素直に考えを巡らせます。特色ある性教育ですが、この時間を通して自分の性を見つめ直すきっかけにしてほしいと思っています。

ぼくらの教科は未来を作る教科

5教科とは、人類が道具を使い始めてから今日に至るまでの先人の知識を効率よく吸収するものだと思います。一方、僕らの教科は既存の知識を学ぶ部分もありますが、それよりも新しいものを創り出す作業が中心です。まだこの世界には存在していないものを創作するのですから、ある意味、僕らの教科は未来を作る教科だと思っています。

高校2・3年で芸術科Iを履修することは特徴的ですね。受験に直接関係がない教科は削られがちな中で、高3でも12月まで芸術科目を続けているのは特に進学校では珍しいのではないでしょうか。作品をつくり上げていく過程で自分と向き合い、試行錯誤することは、この時期にこそ味わってほしい芸術科の醍醐味だと思います。

先ほどの話と重なりますが、高3の音楽ではある程度長い曲やハーモニーを作る曲を歌うことに時間をかけますから、そこですぐにできないからと諦めず、じっくり取り組むことで上達する経験ができます。最近は完成までのスパンがどんどん短くなり、効率重視の傾向が強まっていますが、音楽科ではその流れに少しでも抗いたいと思いますし、生徒にもじっくり取り組む経験を何かに生かしてほしいですね。

齋藤 亮次先生 音楽科

医学部を目指す生徒が多く、親の期待やプレッシャーを感じている生徒も結構います。そんな中で、「君はどう生きたい?君にとっての幸せは何?」と、自分で人生を決めることの大切さを家庭科では伝えています。大学受験の先の生き方のビジョンを持っている生徒は少ないのが現状ですが、その先を自分自身で決めないと幸せにはなれないことを理解してほしい。自分の意見や気持ちを大切にし、「自分はこうしたい」と主体的に考え、人生を選び取る力が大事だと授業で伝えています。

「人間力=5教科以外のもの」と分けて考えるのではなく、どの教科でも学力と人間力は身につくはずです。技術や他の教科でも、「新しい学力」と「新しい人間力」を育てる場があるのが海城です。

その意味で、海城の技術の授業で養う人間力の一つとして、問題を見つけて課題を設定し、主体的に他者と対話しながら解決していく力を重視しています。今は3人1組を基本にしていて、その中でコミュニケーションを取り、一つのものを作り上げる経験は貴重なものであると思います。一人の天才がいるだけでは良いものは生まれにくく、役割分担や協力、折り合いをつけながら協働作業をすることも大切です。こうした経験が人間力を育てるうえで大きいと考え、そういった場をたくさん設けています。

それが海城

今日お話をしていて、あらためて本校の学びはとても充実していると感じました。授業内容も、既存の「当たり前」にとどまらず、先生方の「こう育ってほしい」という思いが形になっていて、とても工夫されています。そうした多様な学びがつながっていく一端を、自分も書道を通じて担いたいです。

押野 加奈先生 書道科

僕は海城に来て、最初に感じたのは、先生も生徒も「すごいな」と思う人が本当に多いことでした。その環境で学び、教えられることを僕自身も嬉しく思っていますし、生徒も海城に来ることで得られる強みを感じていると思います。さらに、先生たちの面白がる姿勢が素晴らしく、生徒もそれに引き込まれて楽しんでいます。教科を超えた取り組みが絡み合って、様々な場(KSプロジェクトや探究など)が作られるのがこの学校のすごさであり、お互いの教科がしっかりとつながり一生懸命頑張っているからこそ、どの教科も活気にあふれています。

教科の裁量の大きさが、海城の特徴だと思います。教科でやりたいことを提案すると、学校はそれを応援してくれる。ボトムアップな文化が根付いていて、生徒も教員も挑戦しやすく、新しい取り組みも生まれます。それは生徒の提案に対して教員が簡単に否定しない姿勢にもつながっています。生徒が主体的に文化祭を進めるのも、こうした文化が良い形で伝わっているからでしょう。

私が感じる強みは、みんな仲が良くて、学校が好きだということ。時代による変化はありますが、昔も今も卒業生が学校を訪れ、お世話になった先生や私のところにも会いにきてくれるんです。これは、学校への愛情が続いている証拠だと思います。在学中はあまり気づけないかもしれませんが、生徒にとって「ここは帰ってくる場所」。それは学校で過ごした時間そのものが自分を育んでいるという実感を持っているからだろうと思います。

結局、この学校の一番の強みは「人」。僕たち教員が楽しく仕事をしていると、その楽しさが生徒にも伝わって、彼らも楽しそうにしています。とてもシンプルなことですが、学校にいる「人」が、当たり前のことを当たり前にできている。それが、実は一番の強みだと感じています。

大学のような自由さや探究できる環境がありつつ、同時に中学・高校の厳しさも共存している中で、教員が自分の好きなことを生徒に課しているように見えますが、それは生徒がうまく対応してくれるから。結局、生徒の能力が高く、教員の思いに応えてくれるからこそ成り立っています。課題の量や調整は必要ですが、生徒の探究心を阻害するようなことは絶対にしない。それが海城だと思います。

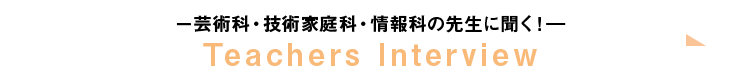

にぎやかに音楽室へ入ってきた生徒たち。ほかの授業より開放的で、どこか享楽的な雰囲気がある。授業の最初は声を出すためのストレッチ。首や肩、腰を動かす動作はおなじみのルーティンだとか。1曲目は、齋藤先生のピアノに合わせて歌う「今、咲き誇る花たちよ」。先生を手本にハーモニーパートにも挑戦し、最後には立ち上がって力強い裏声も響かせた。

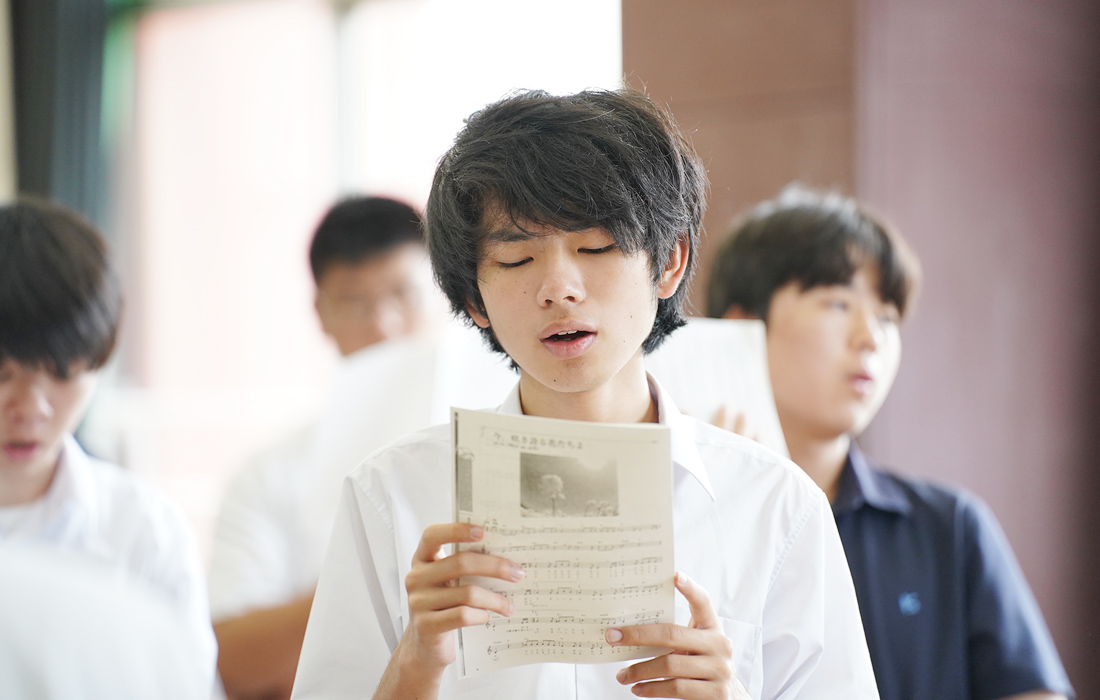

続く海城のために作られた「聴く力」では、パートごとに歌い分け。「語りだすように静かに」「母音が足りない」など、先生の具体的な指示に応えながら、細かな表現を磨いていく。

高校の選択音楽は「歌」に特化した授業とのことだが、楽しさだけでなく、「歌唱」としての完成度を追求する姿勢が、生徒たちの表情にも表れていた。

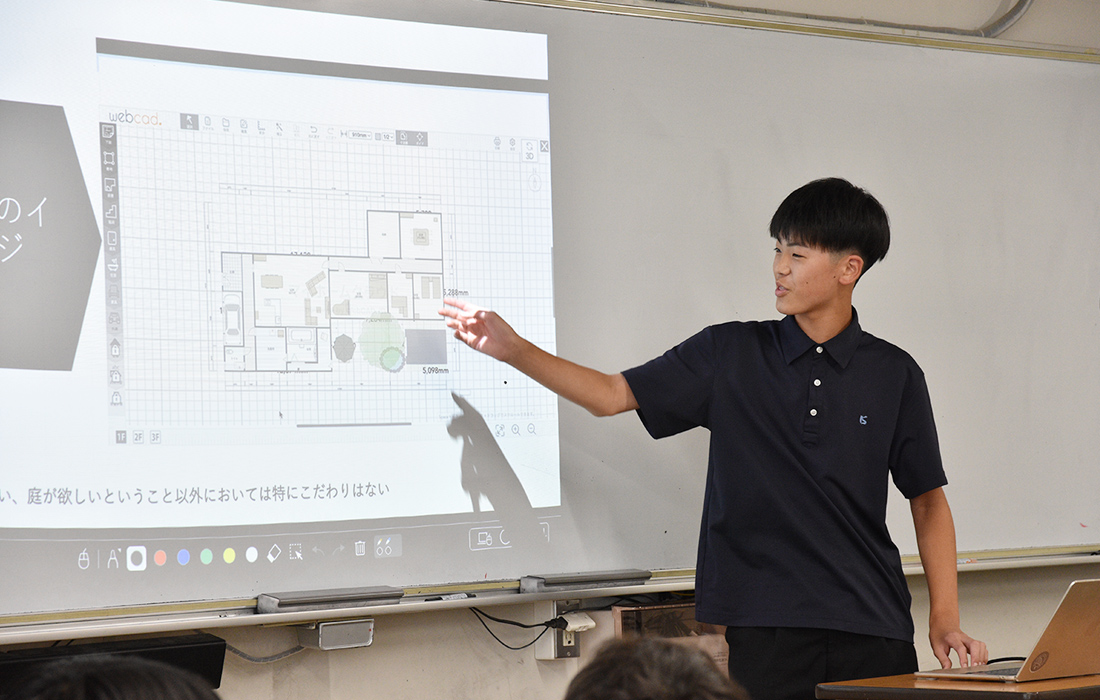

「30年後、45歳の理想の住まい」をテーマに、生徒が順に発表していく授業時間。「結婚していたいから家族構成は…」「猫と暮らすからキャットタワーのあるリビング」「京都か奈良に住みたい」「野球観戦が好きなので大きなテレビが必要」「世界情勢が不安だから核シェルターがほしい」など、自分自身と向き合って見えた個々の価値観が言葉になる。その価値観をもとに、30年後のビジョンを描き、実現のためにどんな選択をすべきかを考える。具体化されたプレゼンテーションを前に、生徒たちは日常を共に過ごす級友のビジョンにも耳を傾けた。

授業の終盤、龍崎先生は「この授業が、自分の未来を考えるきっかけになってほしい。ビジョンを持っていれば、近づくためも選択ができる」とメッセージ。家庭科の枠を超えた、人生において大切な学びがそこにはあった。

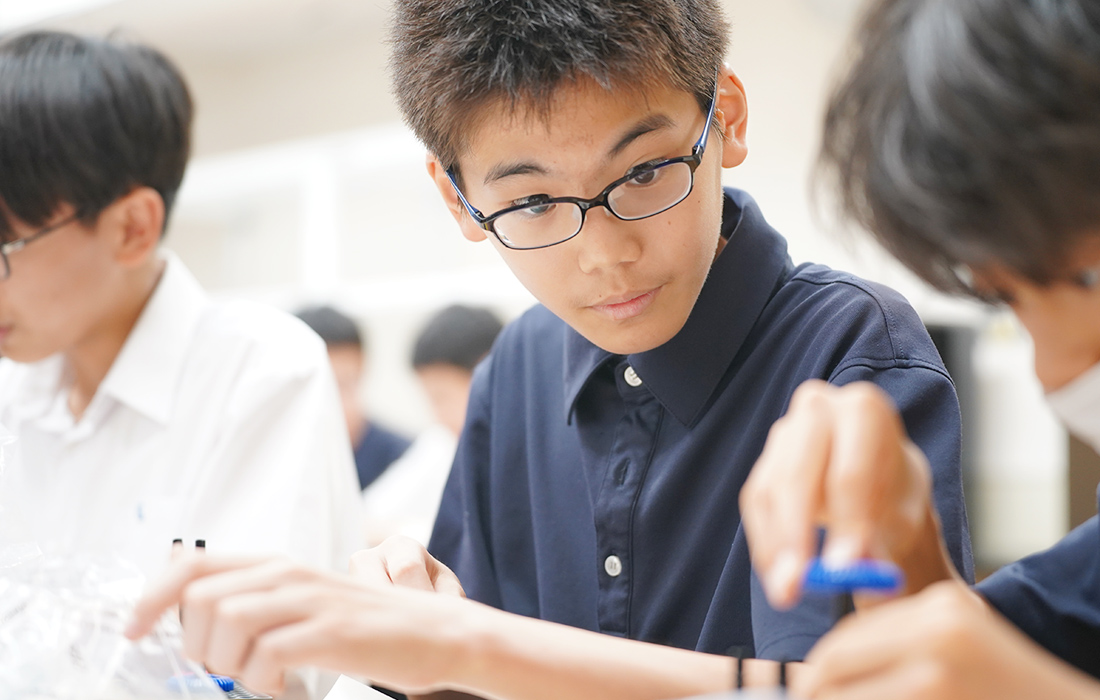

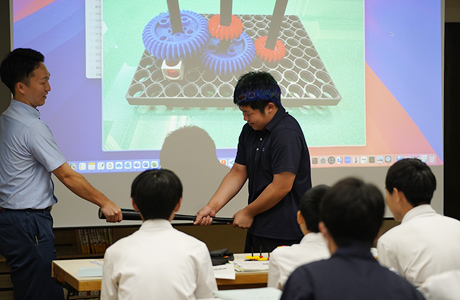

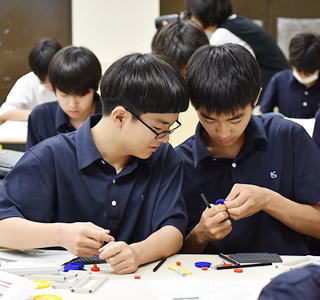

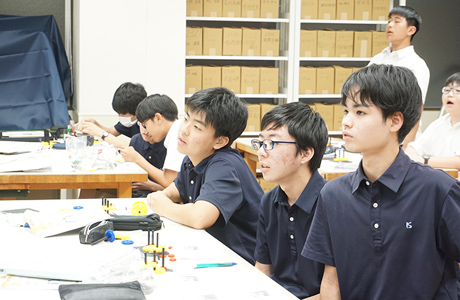

技術科の授業は「エネルギー変換の技術/歯車の運動の特性の原理・法則」。生徒はブロック教材を使い、手を動かしながら仕組みを探っていく。体験を重ねる中で多くの気づきを得て理解を深め、問題解決力や応用力、創造力へとつなげていくのだろう。画面や教科書とにらめっこするのではなく、「どうすれば動くか」「何が必要か」を自ら考える時間が繰り返される時間、それが技術科の授業だ。

活動は2〜3人のグループで行い、相談や意見交換を重ねながら進めることで、協働の力も養われていく。生徒たちは楽しそうに取り組みつつ、テンポの速いスピード感ある授業にしっかり対応していて、その柔軟さと集中力の高さが印象的だった。

今日の授業の前半は「コンピュータの演算誤差」について講義形式で学習する。

生徒たちは、1人1台のMacBookを持参して授業に取り組んでいた。

授業の後半は、スプレッドシートを使った実習へ。戸惑いながら手を止める生徒もいるが、机の配置が工夫されていて周囲に声をかけやすく、互いに助け合う様子が見られる。先生に積極的に質問する生徒も多く、教室には開放的な雰囲気が広がっていた。

情報科では、Adobe Illustratorを使ったピクトグラムの製作、HTMLの基礎からのWeb制作、Pythonによるプログラミングに計画的に取り組む。まず基礎をしっかり身につけ、実習で実践力へと結び付けることを重視している。さらに深く追求したい生徒には、発展課題や高度な制作にも挑戦できるなど、探究できる場も用意されている。

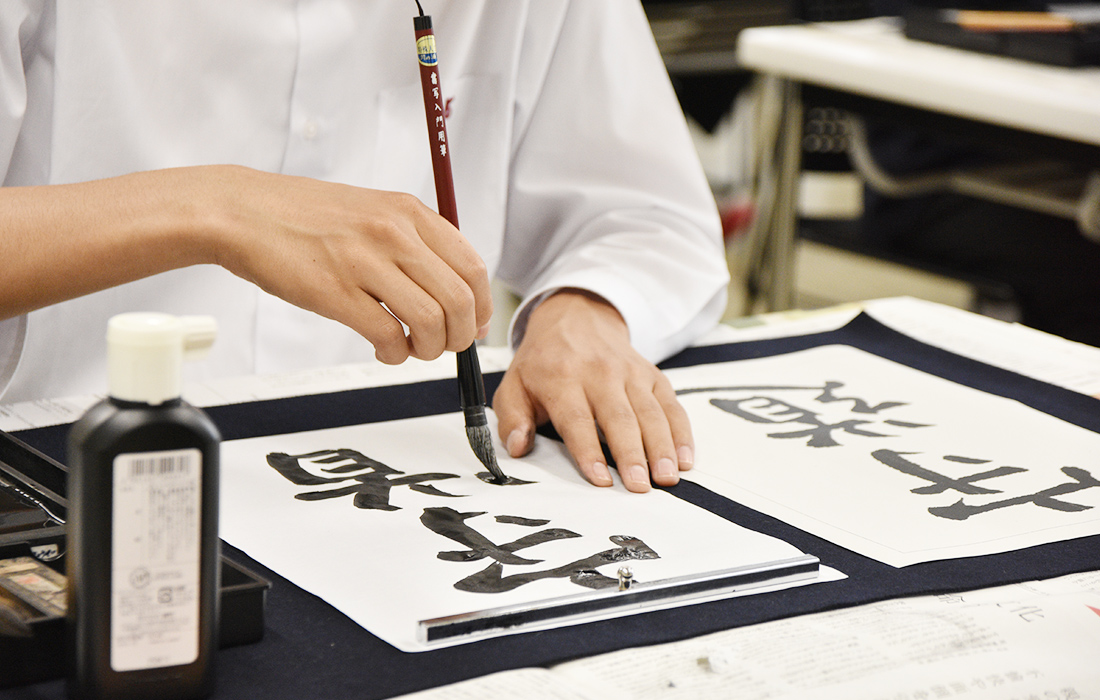

1学期最後の課題に取り組んだ書道の授業。生徒たちは、唐代の石碑に刻まれた3,000字以上の中から、顔真卿が書いた「守道」の二文字に挑戦した。授業ではまず、文字の歴史的背景や顔真卿という人物について解説があり、さらに「守道」がモデルとなった現代フォントを当てるクイズも出題された。単に文字を美しく書くことが目的ではなく、他教科や興味関心へとつながる多面的な要素が盛り込まれている。

その後、押野先生による手本動画を全員で視聴。生徒たちは筆を手にし、力加減やハネの向きに注意しながら、黙々と書き続け静寂の時間が訪れる。最後に、生徒は出来栄えの良い一枚を選び、名前を記して提出。授業が終わると静寂の教室は一転して賑やかさを取り戻したが、このリセットできる「切り替え」の時間こそ、大切なのだと感じさせられた。

中学1年生の2時間続きの美術科授業。2限目は、天野先生による「古今東西美術話」からスタート。直島の地域活性や新潟の「大地の芸術祭」などを例に、アートを固定観念で見ず、多角的に捉えることの大切さを学んだ。

その後は引き続き静物画の制作へ。椅子、花瓶、鳥、果物、兜など、ひと筋縄ではいかないモチーフに向き合い、教室は静寂に包まれる。生徒たちは黙々と筆を動かし、自分の世界に没頭。周囲を気にすることなく、真剣なまなざしで対象と向き合う姿が印象的だ。授業の終わりには記録を丁寧に記入。今回で静物画の授業は一区切りとなるが、「完成は自分で判断しよう」という天野先生の言葉の通り、納得するまで放課後に描くこともできる。美術科の時間は、自分と向き合い、じっくり作品を極める、貴重な時間となっていた。